知られざるアジアの秘境

カルカッタからバングラデシュ~ダ-ジリン~ブ-タンへの旅

2009.12.23~2010.1.08

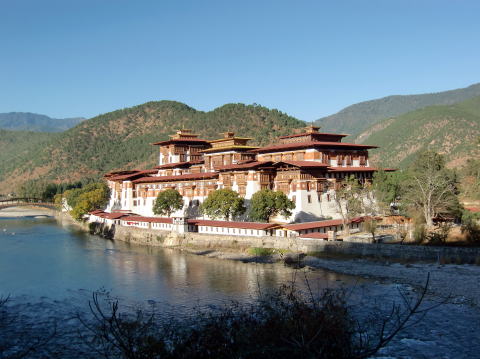

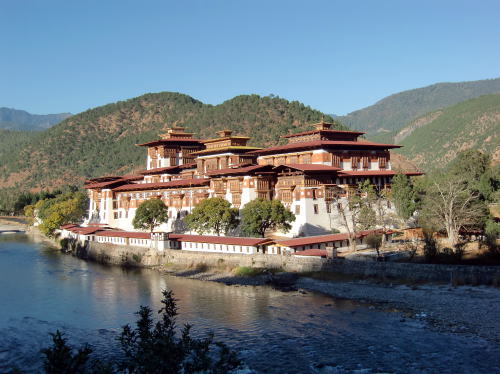

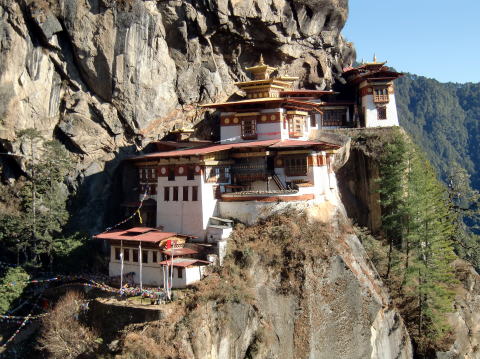

ブ-タン僧院 プナカ.ゾン 2010.1.3

私は昨年末から今年の初めにかけて、インドのカルカッタ(コルカタ)からバングラデシュ、ダ-ジリン、

さらに ブ-タンへの旅に出かけた。

世界地図を開いてみると、カルカッタはインド大陸と東南アジアの国々に囲まれたベンガル湾の一番 奥まっ

たところの西側にある。この一帯はガンジス川をはじめ、ヒマラヤ山脈を源とする大河の支流が網の目のよう

に広がり、大デルタ地帯を形成しているところで、ベンガル地方と呼ばれている。

ここに住む人たちは ベンガル語という独自の言葉をもち、ア-リア系(インド、ヨ-ロッパ語族)の民族ではあるが、

自らをベンガル人と称し、民族としての強い誇りを持っているという。

私たちは2009年12月23日日本を出発、バンコク経由でカルカッタに着き、ここから東北に走ってバングラ

デシュに入り、さらに大ざっぱにいえば進路を北にとってバングラデシュを通り抜け、再びインドに 入って

ダ-ジリンから最後はブ-タンを訪れましたが、知られざる国々の人たちの歓迎ぶりに感動し、熱帯から亜熱

帯に至る美しい自然に魅了された17日間の旅を楽しんだ。

カルカッタからバングラデシュの国境に行くまでの地域については、10年ぐらい前にインドに行ったことがあり、

その雰囲気はある程度解っているつもりだったが、やはり街中に野良牛が歩きまわり、いたるところで野良犬

が寝そべり、いざりの物乞いが顔をきかし、ギラギラとした人間の剥き出しの エネルギ-がせまってくるような

光景には圧倒された。

バングラデシュについては、長い間イギリスの統治下にあったインドが、戦後独立したときに分割されたとき

の東パキスタンであったこと、そして今から30数年前日本赤軍による”ダッカ事件”が勃発したところぐらいの

知識しかなく、私にとっては全くの未知なる異国であり、いつか是非訪れてみたいと思っていた国である。

首都のダッカでは、洪水のように渦巻く ”リキシャ”の凄まじさに圧倒されてしまったが、一歩郊外に出てみる

とのどかな田園地帯が広がり、そこに暮らしている素朴な人たちの笑顔に心和む思いをした。

ダ-ジリンについては、随分前に読んだ井上靖の小説”夏草”や”ダ-ジリン”で多少の知識はもっていた。

しかしそれも当初は、イギリス人が避暑地として開発したヒマラヤ山脈に連なる山間の”年中霧が舞っている

街らしい”というぐらいのイメ-ジだったが、その後仏教学者である河口慧海が明治30年(1897年)、ここで

チベット語を学びチベット行きの準備をしていた地であったこと、さらにここから世界第3位の高峰カンチェン

ジュンガ(8586m)が展望できると知ってからは、どこよりも魅力的な地として映るようになり、今回その思いを

果たすことができた。

ベンガル地帯(東インド、バングラデシュ)とブ-タン位置図

ブ-タンも長年是非行ってみたいと思っていた国である。

実は私の郷里の島根県三隅町で、石州半紙を50年以上もつくり続けている紙漉き職人の同窓生がいる。

彼は日本とブ-タンが国交を開始した1986年当時、和紙づくりの技術を学ぶためブ-タンから 三隅町に

やってきた大勢の研修生を仲間9人と共に受け入れ、彼自身も石州半紙の伝統的な技法を指導するため

何回かブ-タンを訪れたりしているが、そうした半紙づくりをしている私の郷里と共通の文化をもつブ-タン

の風土に何か親しみを感じ、いつかヒマラヤ山塊の山間にひっそりと暮らす人たちの生活ぶりを垣間見たい

という思いが、このツア-に参加した大きな動機になっている。

2009年 12月23日 成田からカルカッタへ

タイ航空TG641便で10時45分成田を出発、バンコク着15時45分、ここで乗り換えて20時発のTG313便

にて、インド時間の21時10分にカルカッタ空港に到着した。

空港の建物はインド第2位の都市にある空港とはとても思えないほど古びていて、一瞬10数年に 初めて

訪れたときの西域のカシュガルの空港を思い出したほどだ。空気はむし暑くムンムンしている。

通関手続きはすべて手作業、周りに書かれている文字は英語とベンガル語。働いている男 たちは皆ア-リア

系。久しぶりに感じるこのインドの雰囲気に、”あぁ~俺は今異国に来たのだ!”という思いを持った。何か懐か

しいものに出会ったような気がしたのである。

1時間後、通関手続きを終えて迎えのバスに乗ったが、このバスがまた凄い。その昔、日本の田舎で走って

いたオンボロバスを彷彿させるようなズングリムックリ型のバスで、鉄格子の窓がつけられていた。このバスで

夜の闇の中をホテルに向かう。時刻は夜10時を過ぎていたがまだ走っている車多く、ときどき行き交う

”リキシャ”も見られる。路上のそばでは一人の老人がたき火で暖をとりながら寝そべっていた。路上生活者か

物乞いか。 レンガ、土壁づくりの家が立ち並ぶ道を走り、40分後ホテルに着く。

部屋に入り持参のブランデ-を飲んで12時40分就寝。日本の時刻では午前4時10分である。

12月24日 カルカッタの観光

6時30分起床。トイレに入ってビックリ、便器がとても高い。よじ登るようにして座ってみたが、足が 地面に

届かないのだ。届くまでにはまだ10cmくらいある。ベンガル人はどうしてこんなに足が長いのだろう、マッタク!。

いよいよ今日からユ-ラシア旅行社主催のカルカッタからバングラデシュ、ダ-ジリンさらにブ-タンへの

旅が始まる。

メンバ-は男性10人、女性10人、ガイドはポ-ルさん、添乗員は若い 女性の佐々木 さん、それにドライバ-

の総勢23名。今日はカルカッタの市内観光である。

見ると中古らしいベンツの前部がすこしへこんでいる。すぐツア-バスのドライバ-が下に降りていった。

と同時にもの凄い怒鳴り合いのケンカが始まった。お互いに顔をくっつけるように してわめき散らしている。---

何を言っているのかさっぱり判らない。おそらく

”バカヤロ-!俺の大事なベンツをぶっつけやがって、どうしてくれるんだ!”

「バカヤロ-はお前のほうだ、車を前に出しすぎている からだ、お前のほうが悪い!」 とでも言っているのかも

--- しかし5分もしないうちにピタリとケンカ はおさまってしまった。

どう決着がついたのか判らないが、ドライバ-は何事もなかったような顔をして運転席に戻ってきた。

さあ、やっと出発できるぞ、と思ったのはほんの一瞬、今度は凄い渋滞である。バスはホテルの玄関を半分

出たところでストップ。見ると黄色のタクシ-、オ-ト三輪車、リキシャ が長い列、いやダンゴ状態でギッシリ

詰めている。やれやれ、これから先が思いやられると思っていたが、わがドライバ-は慣れたもの、その間に

強引に割り込んでノロノロと運転を始めた。

今日の天気は霧がかかりぼんやりと霞んでいる。この時期インド特有の朝霧である。しばらくするとガイドの

ポ-ルさんがカルカッタについて説明してくれる。

「カルカッタはインドの東の基部にあり、ベンガル湾に面しています。1690年イギリスが東インド会社の拠点を

ここに置くまでは小さな漁村にすぎませんでしたが、20世紀に入ると産業、商業、輸送、芸術の中心として

栄え、ムンバイに次ぐインド第2の大都市に成長しました。人口は1300万人強、主にア-リア系のベンガル人

と称する民族で占められ、このベンガルからは詩人タゴ-ル、マザ-テレサ、をはじめ5人のノ-ベル受賞者

が出ています。タゴ-ルは岡倉天心と同時代の人でお互いに交流もあったと聞いています。」

またどういう訳か、彼は第2次世界大戦末期、ビルマから日本軍がインパ-ルに進攻して敗退した

”インパ-ル作戦”に触れ、インパ-ルはここカルカッタからバングラデシュを挟んで650km地点にあります、

と解説してくれた。インパ-ルはビルマ国境に近いがインド領である。

10時、最初に訪れたのはマザ-テレサの家。

マザ-テレサは1910年マケドニア生まれで、1928年 初めてインドの土を踏み、教会学校の教師として働き

ながら、スラムの子供たちへの教育活動やハンセン氏病患者のための施設をつくるなどの生涯はすべて

貧しい人たちのために捧げられ、 1979年ノ-ベル平和賞を受けた。1997年亡くなるが、今も世界中からこの

家に祈りを捧げに来る人たちが絶えないという。

マザ-テレサの家は街の通りから少し入った住宅街にあり、中に入ると全身を白いベ-ルで覆った シスタ-

と呼ばれる人たちが、静かに歩いていた。 辺りはきれいに掃き清められ、清楚でシンとした空気が漂う。庭内

にはマザ-テレサの実物大の像が立ち、奥に入って行くと彼女の生涯の記録や遺品が展示され、大理石で

つくられた石棺が置かれてあった。

10時30分 マザ-テレサの家の見学を終えて、すぐ近くのジャイナ教寺院に行く。

ジャイナ教はヒンドゥ-教から分派した宗派で、生き物は絶対殺さない習慣をもつ。信者は肉や魚を食べない

菜食主義者である。太陽が昇っている間に祈って食事をとり、日が沈むと食べない。ラマダン月のイスラム

教徒とは逆である。ジャイナ教徒はインド全体の2%ぐらい。ジャイナとはヒンドゥ-教の10番目の神という意味。

信者は土の中の生物を傷つけることを避けるため、農業に従事することはなく、金融業などを営む商人が多い

らしい。

ちなみに頭にタ-バンを巻いた男の姿を見かけることがあるが、彼等はシ-ク教徒である。シ-ク教はヒンドゥ

-教を基盤としながらもイスラム教の影響を受けて起こった宗教で、生まれたときから髪を切ることはなく、

足元まで届こうかという長い髪を布で頭に束ねている。インドのシン首相はシ-ク教徒である。

庭内には大理石で敷かれた道が通り、丸い花壇にはソテツが植えられ、周りはネムの木によく似たカインズ

の 木やプルメリアの木が葉を茂らせていた。プルメリアはタイサンボクのような大きな葉をつけ、黄色い5弁の

花を咲かせていた。以前ラオスに行ったときプルメリアはラオスの国花だと聞いたことがあるので、おそらく

南国を原産地とする木であろう。

通り道に野良犬がところかまわずゴロゴロと寝そべっていた。10数匹はいる。私たちが近づいても ピクリとも

しない。生き物を殺さない寺院では絶対安全というわけか。

白、クリ-ム、オレンジ、紫で配色された外観はこれまた大理石でつくられ、トウモロコシ型の高い尖塔が

ベンガルの紺碧の空に突き上げていた。

建物の中に入ると、ヒスイでつくられた大きなシャンデリアが眼を惹く。床はカラフルで精緻なタイルで貼られ、

壁面は赤、青、黄色で配色された飾り窓がつけられていた。贅をつくした豪華な建物は ”宝石でできた館”、

寺院というよりは宮殿という印象だ。

ジャイナ教寺院 カ-リ-寺院に参道の街並み

ジャイナ教寺院を出て、次にカ-リ-寺院に向かう。

大勢の男女が座り込んで物を広げたり雑談したりしているところを、カラフルなサリ-を まといサンダルを履い

た女が、頭に物をのせて行き交っていた。男はサンダルを履いている者が多いが、中には裸足で歩いている

人も見かける。こうした中をごくわずかだが、高級そうなス-ツに身を包み、ピカピカに磨かれた靴を履いて

歩いて いた紳士もいた。

いたるところで野良犬が寝そべり、野良牛もわがもの顔で歩きまわっていた。牝牛は子を生み乳を出すので

大事にされるが、牡牛は用が済むと野に放たれ、放たれた牛は餌を求めて街中をさまよい歩く。

私が初めてインドを訪れた1999年12月、駅のプラットホームで数匹の牛がウロウロ歩きまわっていたのには

驚いた。大きな牛の糞があちこちに散らばり、よそ見をしていた私は、うっかり牛の糞を踏みつけて靴とズボン

を汚してしまい、ひどい目にあったことがある。牛はインドでは神の化身とされ、役にたたなくなった厄介者の

牡牛でも、殺して食べるわけにはゆかないのだ。

カ-リ-寺院に入る。ここはヒンドゥ-教最高神であるシバ神の妻の、カ-リ-女神なるものが祀られている

ヒンドゥ-教徒の聖地。院内は大勢の人たちの熱気で沸き返っており、ヒンドゥ-教寺院独特 のあやしい雰囲気

が漂っていた。

奥に入ると黒い石が置かれてあり、そこに女神の象徴である顔が描かれていた。

女神には”生にえ”として山羊か羊の血が供えられるという。そのためか黒い石には血のような赤い色素が

ベットリとつけられてあり、サリ-をまとい自らも赤い色素を額に塗りつけた女性が、それに向かって一心に祈っ

ている姿には圧倒されてしまった。そこに座りこんだまま何度も礼拝をくりかえし、しばらく動かないのである。

その姿からは神を信じきり、自分の願いを絶対に成就させるのだという迫力が伝わってくる。 宗教に対し執着

心の薄い私たち日本人の感覚からすれば、何とも異様に映り、不思議でもある。

何年か前、私は中国の青海省の田舎で、五体投地をしながらラサに向かっていたチベット族の人 たち

に出会ったり、鳥葬の儀式を行うチベット寺院を訪ねたことがあるが、それほど違和感はなかった。それは同じ

モンゴロイドの民族が行う仏教にも通じる儀式であったためかもしれない。それにくらべるとヒンドゥ -教の雰囲

気はなかなか理解し難いところがある。

文献によると、ヒンドゥ-教は紀元前1500年頃興ったバラモン教を前身とし、各地の土着信仰をとり入れて

4世紀頃確立、5世紀から10世紀にかけて発展したが、その後入ったイスラム教の勢力が強くなり、イギリス人

がもたらしたキリスト教の影響もあって一時衰退した。しかし19世紀に宗教改革運動が起こり再び活発化し、

信者は全土に及ぶようになる。シバ神、ビシュヌ神をはじめ多くの神が存在し、釈迦は9番目の神とされている。

このためインドの知識人の中でも、仏教はヒンドゥ-教から 派生したものだと考える人が多いという。仏教は紀元

前5世紀頃インドに興ったが、13世紀頃一部の地域を除き滅びたとされる。

ちなみに七福神の毘沙門天、弁財天、大黒天、それに帝釈天、吉祥天はインドから入ってきている 。

インド に於ける宗教別の信者はヒンドゥ-教83%、イスラム教10%、キリスト教3%、仏教は北インドのチベット

族を を中心に1%弱。

12時50分カ-リ-寺院を出てホテルに帰り昼食。

昼食後、14時50分国立博物館に行く。この建物は⑱14年に着工、61年後の1875年に完成。

当初は地質学と植物学の研究所であったが、1914年博物館となる。館内の多くは砂岩に仏陀の前世の物語、

涅槃に入る場面が描かれたレリ-フや仏舎利を納めた半球型のストゥ-パで占られていた。

仏陀は、ネパ-ルのルンビニ-で生まれ、インドのブッタガヤで悟りをひらき、サルナ-トで初めての説法を

行い、クシナガルで入滅している。

次にビクトリア記念堂に行く。この建物は19世紀イギリス女王であり、インド女帝でもあったビクトリ女王を記念

して、1921年に建てられたもの。イギリス人の設計によるものだが、ア-グラにある白亜の建物タ-ジマハル

がモデルとなっている。

18時30分カルカッタの観光をすべて終わる。ホテルに向かう途中、沈みゆく夕陽がベンガルの空を赤く染め

ていた。

12月25日 晴 カルカッタ~国境越え~バングラデシュのクルナへ

7時ホテル出発、15分位で街の外れに出ると、バングラデシュからの移民が住んでいるというスラム街が

見えてくる。彼等は男はリキシャ、女は皿洗いなどメイドの仕事で生計を立てているという。さらに進むとマザ-

テレサがつくったハンセン氏病患者の施設が見えてくる。

この辺りは中国人によって建て られた皮製品の工場が数多く立ち並んでいるところ。まもなく建設中の

ニュウタウンに出る。 主にIT関係のオフィスの建設が予定されているところらしい。道はそこらじゅうに大きな

穴があいており 、バスは大きく揺れながらノロノロと進んでいく。

こんもりとした森が見えてきた。空を見上げると数十羽のカモメのような白い鳥が乱舞している。おそらくこの

近くに川があり、それに続く海もさほど遠くないところにあると思われる。

再び街中に入る。リキシャ多し。このリキシャ今はすべて自転車で漕がれているが、10年前にイン ドに行っ

た時はすべて徒歩で引っ張られており、料金は1人乗り用のもので4kmぐらいの道のり を走って70円ぐらいで

あったと思う。

後ろの席はホロをつけた1人乗り用のもの、3~4人乗り用のものがある。3~4人乗り用のリキシャは後ろに

板を並べてつくられた台が置かれてあり、人間を乗せたり、また荷物を載せて運んでいる場合も見かける。

自転車さえ買えない人たちにとって、ちょっと出かけて行くときに利用する、とても便利な乗り物なのであろう。

カルカッタからクルナへの道で出会ったリキシャ

街中を出てココナツやナツメヤシの並木道を通り、やがて緑の木々に覆われた森の中に入ると、マンゴ-、

ドリアンといった果物がなる木、ユ-カリ、カジュマルの大木、ギンネムに似た木が次から 次に現れてくる。

ニムという木もあった。細かい切れ込みのある羽状複葉の葉を繁らせていたが、インド人の中にはこれを

噛んで歯磨きにするという。噛むと枝も葉もとても苦いらしい。 ニムの木かどうかは判らないが、 木の枝を噛ん

で歯磨きをするという習慣は、中国の辺境地域でも聞いたことがある。

この習慣は一部のインド人だけとは限らないかもしれない。他に長い枝を伸ばし 羽状複葉で細長い葉に

粗い切れ込みのあるアショ-カ、油をとるパンツリ-という木も紹介されたが、今となってはよく覚えていない。

森の外は耕地が広がり、その向うにも遠く近く緑の森が見えている。森の中に耕地があるのか、 耕地の 中

に森が置かれているのか、どちらとも言えそうな風景である。いよいよ南国らしい熱帯雨林のなかに入ってきた

かという雰囲気を感じる。

やがて森が切れて菜の花が広がり、サトウキビ、キャベツ、カリフラワ-、トマトなどが植えられた耕地地帯に

出た。バナナの木も繁っているが、実はやや青く小ぶりである。ベンガル人はバナナの葉に食べ物をのせて

食べる習慣があるらしい。

この広い耕地地帯の中に線路が敷かれ、踏切近くまで来ると電車が走ってきた。見ると電車の窓はすべて

開けられ、中はすし詰め状態。出入り口のドアも開けっ放しで、多くの人たちがデッキにつかまってぶら下がっ

ていた。こうした風景もこの大きな平原に置いて見ると、何とものどかに感じられるのはどういうわけだろう。

旅行者の傍観者としての勝手な思いか、それともこのベンガルの大自然がもたらしてくれているのか何とも

不思議である。遠くに牛の姿もチラホラ、近くでは子連れの鶏が餌をついばみ遊んでいた。

再び森の中に入る。葉を繁らせた熱帯樹の大木が被さるようにして空を覆い、まるでジャングルの トンネル

の中を走っている気分だ。木々の間から民家も見える。民家の屋根に収穫したカボチャ、ウリ。その近くの池

に見えているのはホテイアオイか?。

10時35分、国境の街ペトラポトラに着く。ここでガイドのポ-ルさんとはお別れ、ごくろうさまでした。

私たちは荷物を持って出国審査へ。パスポ-トのチェック、荷物のX線検査を受けて30分後バングラデシュ

の入国審査に向かう。ここで簡単な荷物のチェックを終え、あとの手続きはパスポ-トだけで添乗員の佐々木

さんがすべてやってくれるという。

彼女が手続きをしている間、バングラデシュ側の税関の建物の前でタバコを喫いながら一服していると、

若い大男がつかつかと私のところにやって来て、

「貴方はどこからやってきたのか?」と話しかけ、 私がそれに答えようとする間もなく

「中国人か、韓国人か、それとも日本人か」 とたたみかけてきた。 私が ”日本から来ました” と答えると、

叫ぶような大声で

「オオ-ッ、ジャパニ-ズ、マイフレンド!」と言うなり、いきなり私に抱きついてきた。

私は一瞬ビックリした。しかしそれが親しい人に交わすイスラム式の挨拶であることに気づき、ぎこちなく首を

左右に振り、相手の背中に手をまわして、かろうじてそれを受けることができた。

イスラム式の 挨拶については、随分前にウズベキスタンのガイドから手ほどきを受けたことがあるが、まったく

見知らぬ人から”いきなり”は初めてである。

さらに、これからどこに行くのかと聞かれ、”ダッカに行くのだ”と言うと、グロ-ブのような大きな手で 握手を

求められ、私の小さな手をギュッと握りしめたかと思うと”それでは”と言うように手を振って、足早に税関の中に

消えて行った......私は呆気にとられ茫然と彼のうしろ姿を見送っていた。

日本人は外国人に対しこういうことは出来ない。民族性の違いであろう。一般にモンゴロイド系の民族は

内気で人前でのふるまいは苦手なようだが、ア-リア系、アラブ系、トルコ系の民族は陽気で人の眼をあまり

気にしないように思う。 それにしても何故ここバングラデシュで、日本人の受けが良いのか今でもよく解らない。

しかし悪い気はしなかった。

入国手続きにはまだ時間がかかりそう。辺りを散策してみることにする。

国境の街には一種独特の雰囲気がある。税関の前ではインドからバングラデシュへ、バングラデシュから

インドへ行く人たちが手続きの順番を待って立ち並び、その近くでは物売り、物乞いがウロウロしている。

裸足の老婆が近づいて来た。見ると、ひからびた黒い手足は枯木のようにやせ細り、額には何やら赤い

色素をぬりつけ、着ているものはこれ以上汚れようのないボロをまとい、眼が見えないのか 白眼をむきだして

ヨチヨチと歩いている。私はこの世のものとは思えないその奇怪な風体に恐れを なし、足早にそこを離れた。

といってもそう遠くには行けない。ぶらぶらしているとまたその老婆が近くにやってきた。眼は見えないはず

だと思っていたが、見えているのかそれとも臭いをかぎつけてやってくるのか、執拗に追いかけてきては何度

も手をさし伸べてくる。私は異国の風景には好奇心旺盛なほうだが、物乞いだけは苦手である。そのドロドロ

したパワ-と執拗さには閉口してしまう。散策はあきらめてバスの中に逃げ込むことにした。

しばらくすると、手続きを終えた佐々木さんが戻ってきた。さあ、これから今日の宿泊地クルナへ出発。

時刻は13時20分、これはバングラデシュ時間、インドとは1時間30分早く、日本とは2時間遅い。この時刻

日本は15時20分ということになる。現地ガイドは男性のアクタルさん、ドライバ-はシュク-ルさん。

すぐ近くの国営モ-テルのレストランにて昼食をとった後、14時40分クルナに向けて再出発。ここでガイド

のアクタルさんからバングラデシュについての説明をいただく。

正式国名はバングラデシュ人民共和国、ベンガルの国という意味をもつ。面積は14.4万㎢、(日本の4割弱)、

国土のほとんどは東側に於いてわずかにミャンマ-に接しているが、他はすべて インドに囲まれている。

首都はダッカ、人口は1億5,000万人弱、面積の割には人口密度が非常に高い。海抜は東側のチッタゴン

地方は4百数十メ-トルの丘陵地があるが、大半は平均10メートル位、ガンジス川、プラフマプトラ川から

分かれた支流が網の目のように広がるデルタ地帯に置かれている。 したがって土地は肥沃だが毎年のように

起きる洪水で、農産物が壊滅的な被害にあうこともしばしばである。

民族はア-リア系のベンガル人が大部分を占め、ベンガル語を話す。宗教はイスラム教が90%、 ヒンドゥ-

教が10%位。 歴史的には、長い間イギリスの統治下におかれていたインドが1947年にインド、パキスタンに

分離独立 した時に、バングラデシュはパキスタン側(当時の西パキスタン)の管轄下にあり東パキスタンと

呼ばれていたが、1971年パキスタンから独立した。

産業はほとんどが農業、他にレンガの加工、ジュ-ト(麻)を素材にした袋や敷物、サンダル、真鍮製品、

素焼き製品、革製品などが細々とつくられている。観光に訪れる人はほとんどなく、外国からはあまり知られて

いない国である。

アクタルさんはなかなか日本語が上手い。横浜に8年間住んだことがあるとのこと。

車は見渡す限りの広い平原の中を走っている。快適なドライブと言いたいが、シュク-ルさんの運転は

凄まじい。猛スピ-ドを出し前の車をどんどん追い越して行く。時々対向車が来る。 一瞬アッ危ない、

ぶっつかる!と思っても寸前で交わしていくのだ。道がそれほど良いわけではない。ガタガタと揺れながら

ひたすら走っている。おかげでメモしていた私の字ははねあがり、 何を書いているのかほとんど読めない。

しばらくメモをとるのは諦めることにした。

車はスピ-ドを上げながら菜の花畑、熱帯性の樹林に覆われたトンネル、ホテイアオイの花が咲く池畔、

バナナやパパイア畑が広がる道を走り抜け、16時トイレ休憩のためストップ。

レンガ工場のそばのトイレを借りる。すると、たちまち大勢の人たちが集まってきた。その数20人位。

集まってきた村の人たち

大人もいれば子供も居る。遠まきしながら私たちを見つめている。どうやら外国人が珍しいらしい。

辺りはバナナや、ナツメヤシの木が多い。ナツメヤシの実は夏に成るが、今頃は樹液を採って飲む。健康に

良いという。何の木か判らないが、木にベタベタと団子状の泥のようなものが貼り付けてあった。よく見ると牛

の糞、乾かして燃料にするという。

道行く人たちはほとんどがリキシャだ。後ろの荷台には1人もいれば3~4人乗っているのも見かける。荷物を

積んでいるのも居る。この辺りでは、リキシャが重要な交通手段になっているのだろう。のどかなバングラ

デシュの田舎の風景である。

17時30分 クルナのホテルに到着。しばらく休憩して19時ホテルのレストランで夕食。バングラデシュは

イスラム圏のため酒類は一切置かれていない。部屋に帰り、持参のブランデ-を飲んで21時30分就寝。

12月26日 4日目 クルナ~バゲルハット~クルナ~ジョソ-ル~空路ダッカ

早朝、まだ覚めやらぬ頭に、何か地底から湧き上がってくるような声が聞こえてくる。ナガ~イ不思議な

声である。

時間を見ると4時40分、窓の外は黒い闇に覆われている。 そうだあの声は”アザ-ンだ!”と初めて気がつく。

いつもイスラム圏に来るとこのアザ-ンで起こされ、”あぁ~俺は今イスラム圏にいるのだ” という思いをもつ。

このアザ-ンは”これから神にお祈りを捧げましょう”という意味。コ-ランの一節に書かれていると思われる

もので、1日5回行われる。

耳の後ろに両手を広げ、大きな声でイスラム教徒に礼拝の時間を知らせる。拡声器を通じて街中に響き渡る

声音は何とも神秘的である。イスラム教徒は毎日アザ-ンを聞いて礼拝をすることで、ますますその信仰を

深めていくのであろう。

イスラム教がインドに入ってきたのは、旧インドのパキスタンには8世紀前半、北インドには11~12世紀頃、

ここバングラデシュにはおそらく12~13世紀頃と思われる。

16世紀に入り、中央アジアのシャイパニ-朝に追われたチム-ル5世の孫バ-ブルが北インドに 逃れ、

イスラム教の流れをくむムガ-ル帝国を建国、インド全土を支配するに及び、ヒンドゥ-教が 衰退しイスラム

教が隆盛していく。その後ムガ-ル帝国は300年続くが、インドがイギリスの統治下に入る1858年に滅亡して

から、再びヒンドゥ-教が擡頭し現在に至っている。

イスラム教はアラブが発祥地だが、人口的にみれば1位がインドネシア、2位はパキスタン、3位はバングラ

デシュとインドが拮抗している。したがってバングラデシュはイスラム大国ということになる。

8時30分、 ホテル出発。

今日は濃い靄がかかっている。車はほとんど見かけない。 靄の中から牛やリキシャがヌ~ッと現れてくる。

辺りは田園地帯、その向うにジャングルの帯のようなものが見えているのは、シュンボルドン地方 のマング

ロ-ブの天然林らしい。近寄って見たいが遙か遠くにある。ここベンガルのデルタ地帯には 世界最大の

マングロ-ブの林が見られるという。このマングロ-ブの林を見るためには2泊3日の クル-ジングが必要

らしい。しかし今回のコ-スにはない。

ガソリンスタンドで給油、バスから降りてみる。周りはジャングルの森が広がり、その間に民家もチラホラ。

すぐ近くの大木に何やらぶら下がっているものがある。何だろうと思ってそこに近寄ると、たちまち10数人の

人たちが集まって来た。

樹液を受ける容器と村の人たち

ぶら下がっているものは船のような形をしている。羊か山羊の皮でつくられているものらしい。

私がそれに指をさし、あれは何かと聞いてみた。 すると中年の男が近寄ってきて

「あれか?、あれはな、樹液を受け取る容器だよ、ホラ、容器の上に竹のような棒が見えているだろう、

あそこに液を流してあの容器に落としているのだ」。 ニコニコしながら身ぶり手ぶりで教えてくれる。

さらに二股にした長い竹の竿を持っていたので聞いてみると、

「アッこれか?これは樹液ががイッパイになると、こうして容器を支えて下に降ろすものじゃ」どうだ判ったか、

と言わんばかりに私の顔を見ている。いかにも誇らしげである。カメラを向けると「オ-ケ-オ-ケ-」と

言って気軽にポ-ズをとってくれた。

私はもう少し彼等と付き合ってみたかったが時間がないので、”サンキュ-”と言ってスタスタとバスのほうへ

向かった。後ろを振り向くと、彼等が満面に笑みを浮かべながら手を振ってくれている。私も軽くそれに応じる 。

何と素朴な人たちなのだろう......なんとも心和む気持ちになる。

車は熱帯性常緑樹林の中を走っている。 しばらくすると視界広がり、大きな橋を渡る。この橋はカンジャ

ハン、アリ橋、ほとんどが日本のJICAの援助でつくられたという。長さは1.3km、下を流れる川はルプシャ川。

橋を渡るとのどかな田園地帯に入り、植えられたばかりの水田風景が広がる中を進んで行くと、やがて池が

点々と見られるようになる。池はほとんどがエビの養殖場で、養殖されたエビの多くは輸出されるという。

またエビの養殖が終わるとその水を水田に流して稲の栄養とし、稲の成分はエビが好むため、米を収穫 した

あとの稲は池に戻してエビに与えているらしい。なるほど池と水田をうまく循環させているのだ。池の周りは

ヤシやバナナの木が生い繁り、その影が池に映って美しい。

9時30分、バゲルハットに着く。

ここでバスから降りて、15世紀前半につくられたイスラム建築群が建ち並ぶところに歩いて行く。村の人たち

が一斉にこちらを見ている。しかし近寄ってはこない。辺りにはマンゴ-、ジャックフル-ツ、ウッドアップル、

それに紙タバコにするというビトルナッツといった熱帯性常緑樹が生い繁っている。その森の小道を通って行く

と、ナインド-ムモスクの前に出た。

名前の通り 9つのド-ムをもつ正方形のモスク。赤いレンガを積み重ねて造られており、民家の奥にひっそり

と佇んでいた。さらに歩いて行くと森に囲まれた池に出た。タクル池という。

世界遺産 60ド-ムモスク

モスクに参拝に来ていた家族 タクル池

池には数多くの睡蓮が水面に浮かび、赤い花を咲かせていた。なかなか美しい。睡蓮はバングラデシュの

国花だという。なるほどバングラデシュは国土の大半がベンガル湾奥の湿地帯にあり、川が網の目のように

流れ広がり無数の池ができている。そこに咲く睡蓮はそれにふさわしい花ということになるのだろう。

この池にはワニが棲んでいる。一匹のワニが鼻をのぞかせてスゥ~と近づいてきたが、私たちに気がついた

のか水の中にもぐりこんでしまった。

次にカン.ジャハン廟というところに行く。

15世紀前半イスラム教徒のカン.ジャハン.アリという武将がこの地に入り、湿地帯を農地に開拓、バガル

ハットを黄金のベンガル”と呼ばれるまでに繁栄させた。この廟は彼が聖者として祀られているところ。

私たちは心地よい日差しのなかをのんびりと歩いている。すると大きく横に広がった赤い建物が見えてきた。

シャイト.ゴンブッツモスクである。このモスクは通称60ド-ムモスクとも呼ばれているが、実際には81のドーム

があるという。赤い砂岩で造られた建物が明るい陽光に照り映えて美しい。モスクの向うはナツメヤシやココ

ナツが生い繁り、その上に数十羽の大きな蝙蝠が舞っていた。大きさはカラス大。昼間に見る蝙蝠は珍しい、

初めてである。

家の前の広場には一面にモミのままの米が干されていたが、その上を子供たちが走りまわり、カラフルな

サリ-を着た数人の若い女性たちが、行ったり来たりしながら足で米を踏みつけていた。何のためかはよく

解らない。米は水につけて、蒸して、干すらしい。それにしても何とのどかな風景であることか。かっての日本

の農村の風景を思い出すような、なつかしさを感じさせてくれる。

バゲルハット近くの農家

12時、クルナのホテルに帰り昼食。料理はタイス-プ、豆カレ-、中華風の魚とタマネギ、 チキンカレ-、

ナン、ライスなど。油を控えめに料理されており、私の口にはまずまずであった。ホテルで15時30分まで休憩

したあと、ジョソ-ルに向けて出発。ホテルを出ると大勢の子供たちが、かなりキツイ眼で私たちをじっと見つ

めていたが、”ヤァ~”と手を振ると、たちまち白い歯を見せて人なつっこい笑顔に変わった。その表情の

落差には驚いてしまう。

リキシャの男もじっとこちらを見てめていた。私と目が遇うと「リキシャにのらないか」と誘ってくれたが、”自分

はこのバスに乗ってきたのだ”、と答えると納得してくれた。カメラを向けると気軽に応じてくれたのでパチリ。

リキシャの男

街中はリキシャの洪水、トラックとバスは通るが乗用車は見かけない。バスの中はすし詰状態、屋根の上

にも大勢の人が乗っている。屋根に乗るのは公認、料金は半額 らしい。バスの席は2タカ(2.6円)、バスの

屋根は1タカ(1.3円)、 リキシャは1人乗り用で1km10タカ(13円)、3~4人用は1人5タカ(6.5円)、したがっ

てリキシャはバスよりも高級な乗り物ということになる。電車は無料だそうだ。

2002年の統計では、バングラデシュの年間の1人当りのGDPは380USドル、2011年では767USドル。伸びて

いるとはいえまだまだ低いレベルでの推移、アフガニスタン、ネパ-ルに次ぐアジアの最貧国である。 単純に

計算すると、彼らは平均1ヵ月60ドル位で暮らしているということになる。

は貧しいながらも平均しているように思う。人間は周りの人たちが同じ生活レベルにあり、何とか食べていける

ものがあれば、自分をそれほど貧しいと思うことはないだろう。

今バングラデシュの人たちの多くは、このような 状況にあるのではないか。むしろ科学文明が発展し、否応

なく競争社会のなかでギスギス暮らしている人たちよりは、それなりに幸せであるのかもしれない。 またインド

のようにドロドロした雰囲気は感じない。路上もゴミは少なく比較的清潔である。

街中を過ぎ再び湿地帯に入る。遙か遠くまで広がった湿地帯は太陽の光をうけてキラキラと輝き、辺りの

木々の影を映している。 映っているのはヤシ、バナナ、マンゴ-等々。湿地帯を過ぎ田園地帯に出ると、

のんびりと草を食んでいる牛や羊、カラフルなサリ-で身を包んで農作業を している女性たちの姿も見られ

るようになってきた。何とものどかな牧歌的風景である。

ときどきトラックとすれ違う。トラックは全身カラフルな色で装飾されているが、魔除けのためらしい。

16時30分、レンガ工場の前で休憩。

たちまち大勢の人たちが集まってきた。大人もいれば子供もいる。30~40人位。私たちに興味津々である。

私が彼等の写真を撮り、再生して”ユーハンサム”と言ってやると大いに喜び眼を輝かせている。見せがいが

あるというものだ。なんと素朴な人たちなのだろう。レンガは周りの土をもってきて、それをこねて型をとった

ものを干すと出来上がり。フランスやイタリアに輸出されるらしい。

レンガ工場の前に集まってきた人たち

レンガ工場で働く人たち

17時45分、ジョソ-ル空港着。軍の基地の中にある空港である。国営航空会社の小さな プロペラ機で

ダッカに向けて飛び立つ。 約35分でダッカ空港着。20時55分、ホテルにチェックイン

12月27日 ダッカ~ラジシャヒ

朝6時30分朝食のためレストランに行くと、添乗員の佐々木さんに出会い一緒に食事をとる。このホテル

5つ星の豪華なホテルである。 彼女に

”このホテルにはバングラデシュの資本が入っているのですか?” と聞くと

「いいえ、このホテルはすべて日本からの援助でつくられたものです。1977年パリ発の日本航空機が日本

赤軍にハイジャックされ、ここダッカに不時着しましたが、その時バングラデシュに世話になった謝礼と友好

のため、このホテルが贈られたそうです。」という返事。なるほど、そうであったのか。

このダッカ事件については私も記憶している。 帰国後、たまたまこのダッカ事件がテレビでリバイバル放映

されていたので以下の通りまとめてみた。

1977年(昭和52年)9月28日、パリ発東京行きの日航機が日本赤軍にハイジャックされ、ダッカ空港に強制

着陸させられた。日本赤軍の首謀者は丸岡修。彼は日本で拘置中の奥平純三、大道寺あやこを含む同志

6人の釈放を要求。当時の福田内閣は人命尊重の立場から犯人側の要求をのみ、石井政務次官をダッカに

派遣、バングラデシュ軍のマム-ド司令官を通じて犯人側と交渉する。

緊迫したギリギリの状況のなかで、人質156人のうち何回かに分けて122人が解放された。拘置されていた

奥平を含む6人はハイジャック機に移送されたあと、人質30人を乗せたままダッカ空港を飛び立ちアルジェリア

まで行き犯人側は投降、人質30人も解放された。

当時バングラデシュは下級将校による反乱軍ク-デタ-が勃発、空港にいた多くの軍の兵士、高官が命を

落としたという。こうした状況のなかでハイジャック事件の交渉が続けらていたのである。

このク-デタ-事件はバングラデシュ側の負の面もあってか、当時の日本では報道されなかった。なお、

奥平は2年前のクアランプ-ル事件の主犯である。 その後丸岡は日本で逮捕され終身刑、奥平は未だ行方

が知れていない。

30分後、スタ-モスクと呼ばれる ところに着く。礼拝の時間ではなかったが。特別に開けてもらい見学する。

このモスクは16世紀個人用の礼拝堂として建てられたイスラム教寺院。 クリ-ム色の美しい建物全体に星の

マ-クが装飾されていたが、スタ-モスクという名前はその意味らしい。

スタ-モスク

スタ-モスクの見学を終えて、バスでショドルガットと呼ばれる船着き場に向かつたが、オ-ルド タウンに

入るとリキシャ、オ-ト三輪車でダンゴ状態、ごったがえしていた。リキシャは客を乗せて居るものもいるが、

客待ちのリ キシャはそこら中にたむろしている。数百台いや もっといるかもしれない、街じゅうがリキシャだら

けなのだ。それらのリキシャを追い払おうとオ-ト三輪車は激しくクラクションを響かせ、わがツア-バスも

警笛を鳴らしっぱなしである。もの凄い喧騒、人間の凄まじいエネルギ-が吹きだしている。リキシャ同士が

何か大声で喚きあっていた。 今にもつかみ合いが始まりそうな勢いだ。ケンカである。

”コノヤロ-俺の車にぶっつけたな!”

「何を言うか、お前が前に行かないからだ、早く行け!」とでも 言っているのだろうか。

乗用車は居ない、いやわずかに居ることはいるが、隅のほうで小さくなっている。ここではリキシャが主人公

なのだ。それでもわがツア-バスはノロノロと動きながら、何とかショドルガット に着くことができた。

ショドルガット

ショドルガットはダッカの街中を流れるラゾソン川の船着場という意味。川に橋は架けられていない。

バングラデシュの人たちは対岸を渡るとき、あるいは遠出をするときには船を利用することが多い。観光船の

ような大きな船もあれば、バナナやみかん等の果物、野菜を運ぶ個人用の船もいる。

大きな観光船の展望デッキからは頻繁に行き来している大小の船が見られ、船着場というよりは大きな港湾

というイメ-ジである。1日100隻ぐらいの往来があるらしい。

ショドルガットのバザ-ルを歩いて行くと、警官をとり巻いて大きな人だかりがしている。何かと思って中を

のぞいてみると、一人の中年の男が地べたに伏して泣き崩れていた。警官はその男に何やら聞いている様子。

それをヤジ馬がとりまいてワイワイやっている。どうやらその男は財布をスラれた らしい。5万タカという。

日本円にして6万5千円くらい。この金額、日本人にとっては大したことはないように思われるかもしれないが、

ここでは大金である。おそらく何十年もかけて一生懸命稼いだ全財産であろう。 商売をするために貯めた金

らしい。それを一瞬にして失ってしまったのだ。スラレタ金は 再び戻ってくることはないだろう。どこにでも悪い

やつはいるものだ。

再びバスに乗り国会議事堂に向かう。やはり凄い渋滞である。どちらを向いても、遙か遠くを見てもリキシャ、

リキシャ、リキシャ ---。

洪水のように渦巻くダッカの街のリキシャ

リキシャがひしめきあい、洪水のように渦巻いている。動いているものは少ない、いや皆動こうともがいて

いるが、動けないのだ。 このリキシャの洪水でわがバスは身動きできない。 まぁ~やむをえない、腹を据え

て周りの様子をゆっくり眺めさせてもらうことにする。信号はない。

ポリスが台の上に立ち、バトンのようなものを振って指示らしきことをしているが、役にたっているようには見え

ない皆無視している。リキシャの洪水の中をぬって歩いている者も居れば、裸足でスリぬけている子供も居る。

しかしそれはほんのわずか、ほとんどの人はリキシャに乗っている。どうして歩かないのか、動かないリキシャ

にどうして乗っているのか、歩いたほうが早いではないか、... と思うのは私たち日本人の感覚かもしれない。

乗っている人たちはあせっているふうでもない。 ”まぁ~ゆっくりやろう”そういった顔をしている。時間の観念

など頭にないのだろう...そう思えてくる。

リキシャをこぐ人は上半身はシャツ、下半身はズボンか、ロンジ-と呼ばれる腰巻のようなものをまとい、

ゴム草履を履いている。 周りの建物はほとんど古びており、新しいものは少ない。しかし何故かこのような

凄まじい喧騒のなかにいても、どこかのどかな空気を感じる。面白くもあり、不思議でもある。

バスはリキシャの洪水のなかを何とか30分で抜けて、国会議事堂の前に出た。

この建物は東パキスタン時代の1966年に着工、1983年に完成した。20世紀を代表する米国の建築家、

ルイスカ-ンによって設計されたという。周りには池がつくられ国花であるハスの花が咲いていた。

12時15分、街のレストランで昼食。13時10分ラジシャヒに向かって出発。約270km。

バスの席につくとガイドのアクタルさんが、グラミン銀行のロ-ンシステムについて説明してくださる。

このシステムは主に農村の人たちに、グル―プで小額の金を無担保で融資してロ-ンを組む。最初の半年

は猶予期間で返済しなくてよいが、以降は2.5%の金利がかる。数か月に1回銀行の係の人が集金にくる。

その時返済できない人は、グル―プの誰かに立て替えてもらったりすることは はあつても、グル―プとしては

借りた金は必ず返さなくてはならない。借りた金は農地や農機具を買ったり、あるいは商売の資金として活用

したりする。

このシステムが設立された1983年以来、農村の人たちが積極的に勤労意欲を持つようになり、それに

よってゆるやかではあるが、バングラデシュの経済も上向きつつあるという。

このマイクロ.クレジットシステム(小額融資)を開発したのは、大学教授(経済学)を務めたこともあるグラミン

銀行総裁のモハメッド.ユヌス氏。彼はこのシステムが大きく評価され、何年か前ノ-ベル賞を受賞している。

またバングラデシュの農村では一人の女性が5~6人の子供を 産んでいたが、日本をはじめ各国の

NGO等の指導により、最近はそれが2~3人となって、平均寿命も10年前の50歳前半から現在は61歳にまで

伸びたという。

バスは街中を過ぎると広い河原に出た。河原には畑がつくられ、その中に10数本のパパイアの木が風に

揺れていた。

パパイアの木

まもなくジョムナ橋にかかる。下を流れるのはジョムナ川。この橋は長さ4.8kmあり、バングラデシュで一番

長い橋。 日本40%、世界銀行20%、バングラデシュ20%の資本で1998年完成した。

橋を渡り 菜の花が広がる田園地帯を過ぎ、バナナ、ココナツ、ナツメヤシが繁る森の道を走りぬけ、

18時10分、ガンジス川が近くを流れるラジシャヒに着く。太陽は西に傾き、西の森に夕日が沈みはじめて

いる。あかね色の空と黒く浮いた森の稜線、平原の 緑と菜の花の黄色が鮮やかなコントラストを描いていた。

ガンジス河の夕暮れ

ガンジス河の夕日を見たあと、地元の少年少女たちの民族舞踊に招待される。バスを降りて森の中に

佇む劇場の入口まで歩いて行くと、10数人の少女たちが出迎えてくれていた。皆きらびやかな民族衣装を

着て、キラキラと瞳を輝かせている。

私たちが近づいて行くと、入口の階段の上に居た彼女たちはニコニコと笑顔をふりまきながら、カゴの中

に入れてあった花びらをパァ~ッとまき始めた。全員が何度も何度もそれをやる。

花ビラはヒラヒラと空を舞い、私たちの頭や肩に落ちてくる。花吹雪のシャワ-である。そして彼女たちが

つくったと思われる香りのよい花輪を私たちの一人一人の首にかけてくれ、さらにバングラデシュの小さな

国旗もプレゼントしてくれた。

国旗は国の草木を表す緑の中に赤い日の丸でデザインされていたが、 ”緑の森から日出る太陽の国”とでも

いうような意味であろうか。

花吹雪のシャワ-が終わると、一番年少と思われる小柄な少女が、一番先に入った私のところにかけよっ

てきて、小さな手をさしのべ握手を求めてきた。私は右手を出し、左手で包むようにそれに応じてやると、

ワァ~!という喚声が上がり、パチパチと拍手も湧き起こってきた。いやはや何という歓迎ぶりなのだろう 。

私は面映ゆくもあり、多少上気してしまった。

観客は私たちだけであった。それでも少年少女たちはしなやかに手足や指を動かしながら、リズムカルに

テンポよく一生懸命に踊ってくれた。踊りが終わると、私たちは地元の新聞記者の求めに応じて、彼女たちと

一緒に記念撮影した。 翌日の新聞に載せるらしい。それも大きく一面に。

民族舞踊を踊るラジシャヒの少年少女たち

これは私の想像だが ... ここはのどかで平和な暮らしはあるが、刺激はないだろう。テレビはぜいたく品、

買える力もない。情報源といえばラジオか、地元の小さな新聞ぐらいだ。 観光客 はほとんど来ない、外国人

を見る機会は限られている。それも遙か極東の国から、自分たちとはまるで違う顔をした日本人がやって

きたのだ!これはビッグニュ-スであり、大事件である。...地元の人たちはこのように受けとめてくれていたの

かもしれない。

19時30分、街のレストランで夕食をとったあと、20時40分国営のホテルにチェックイン。

今日は思いがけない少年少女たちの心温まる歓迎を受けて感激、いつかこの国にもういちど来てみたい…

そう思いながらいつのまにか眠りに入っていた。 純朴で心やさしい少年少女たちよ、また逢う日まで、

12月28日 ラジシャヒ~ボグラ~バハルプ-ル~ボグラ

早朝アザ-ンの声で眼が覚める。ベッドのなかで”そうか俺は今バングラデシュにいるのだ”という 思いを

もつ。

今日は6日目、ここラジジャヒから北東に走り、ボグラを経由して北西にバハルプ-ルに 向かい、そこで観光

を済ませ、またボグラに戻る日。

8時、 ホテル出発。

のどかなバナナの林が続く道を走って行く。車窓からはバナナの市場が見えている。バナナは小さく青い

ものばかりだが、トラックで運ばれて店に出される頃には食べごろになるという。野菜バナナという料理用の

ものもあるらしい。

45分でヒンドゥ-寺院群のあるプティア地区に到着。参道を歩いて行く。今日は深い霧がたちこめ、霧を

通して黄金色の太陽が見えている。ベンガルの森から昇った朝日が絵の具でも塗ったように空をあかね色に

染め、その中に高く伸びたヤシの樹形が浮かび上がっている。何とも幻想的な風景だ…池の面にもそれが

映り、あたかも夕暮れの南国の楽園にいるような気持にさせられる。

ベンガルの森に昇った朝日

これはおそらく朝の冷気と、辺りを包んでいる深い霧と、太陽の屈折によりできた現象であろう。

森の奥に入って行くと、19世紀前半プティア王国と呼ばれた時代に建てられた、ヒンドゥ-寺院群が建ち並ぶ

ところに出てきた。ジョゴタッチ寺院、小ゴビンダ寺院、ゴパ-ラ寺院と見てまわる。いずれも砂岩にテラ

コッタ彫刻が施され、ベンガル地方独特の三角屋根をもっている。

次に村の人たちが朝夕参拝にくるという、ビシュヌ神の化身の一つを祀った大ゴビンダ寺院、バングラデシュ

最大の黒く輝く”リンガ”が置かれているシバ寺院を見ながら歩いて行く。

ふと後ろをふり返ると、ここでも大勢の人たちがゾロゾロとついて来ていた。日本人の顔はよほど珍しいらしい。

プティア地区ヒンドゥ-教寺院

添乗員佐々木さん

ヒンドゥ-寺院群の見学を終えて、バハルプ-ルに向けて出発。

しばらく行くと植えられたばかりの稲や菜の花が一面に広がる田園地帯に出た。この辺り雨季には浸水 して

大きな池になるらしい。道のそばで、竹で編んだ台の上に小魚が一面に干されていた。バスから降りて写真

タイム。この小魚、乾季に池が干上がる前に魚を採り、干し魚にするという。

再び出発。道悪し、そこらじゅう穴ぼこだらけ。バスは大きく揺れたり飛びはねたり、時々天井に頭を打ちそうに

なることもある。

12時15分、国営レストランで昼食。

昼食後、のどかな農村地帯が広がる田舎道を走って行く。

相変わらず道悪し、メモをとるのはあきらめる。...と突然”パン!”という大きな音、すぐドライバ-が バスを

停めて降りて行った。どうやらタイヤがパンクしたらしい。スペア交換である。私たちもバスから降りて休憩。

すると遠くから何人かの人たちが、田舎の田んぼの小道を走ってこちらにやって来た。農作業をしていた人

たちだ。それを見て家から飛び出して来た人もいる。

たちまち大勢の人だかりとなり、私たちは取り巻かれてしまった。大人もいれば子供もいる。 ゴム草履を履いて

いる子供はほんのわずか、ほとんどは裸足。半裸の子も居れば、中にはクワを持ったまま私たちを見つめて

いる大人も居た。クワを置くのを忘れてそのまま走ってきたらしい。

集まってきた人たちはパンクしたバスの方にはチラット見ただけ、ひたすら不思議そうに私たちの方を見つめ

ている。

”ヘンな顔をした外人が来ている、この外人は何を目的でここにやってきたのだ。ナニ観光?この風景をみて

どこが面白いんだ、酔狂な奴がいるもんだ” とでも思っているのだろうか…

みな興味津々の表情だ。

すぐ下の田んぼで農作業をやめてこちらを見ていた中年の男性に、”ユ-マイフレンド!”と言って カメラを

向けると「オ-ケ-、オ-ケ-」とうなずきながら笑顔を見せてポ-ズをとってくれた。

ラジシャヒ~バハルプ-ルの農村で集まってきた人たち

かって旧インド時代、このベンガル一帯もイギリスの統治下にあったためか、英語は良く通じるようである。

30分でタイヤ交換終了。--- 再びバスに乗り、15時30分 バハルプ-ル着。

世界遺産に指定されているソマプ-ラ.ビハ-ラの見学。ここは8世紀から12世紀までベンガル地方一帯

を支配したパ-ラ-朝の遺跡。

面積は300m四方の正方形で、9万平方メ-トルの敷地内に177の仏教大学の僧房をもつ。当初インド

仏教美術の末期を代表する僧院として栄えたが、のちヒンドゥ-教寺院に移る。13世紀この地にイスラム教

が入ってからは放置され埋もれてしまったが、1923年より11年間をかけて発掘された。かって2800あったと

言われたテラコッタ装飾は、盗難や破壊、一部博物館に移されたりして、現在800が残っている。

ここは世界遺産として残されている仏教遺跡だが、現在このバングラデシュに仏教徒はいない。

ア-リア系の民族で唯一仏教を信仰しているのは、スリランカのシンハラ族だけと思われる。

大僧院を遠くから眺めると大きな城塞のようにも見え、赤レンガでつくられた建物は夕暮れ時の太陽の光に

美しく輝いていた。

パ-ラ-朝時代の仏教遺跡

ソマプ-ラ.ビハ-ラの見学を終えて、ボグラに向かい18時40分ホテルにチェックイン。

12月29日 ボグラ~ラングプ-ル9時15分 ホテル出発

今日も森の上に朝日が昇り、影のように黒く浮いた樹形が美しい。

30分でモハスタンの遺跡に着く。バスを降りて歩いて行くと小高い丘の上に出る。丘の上は広大な森が

広がり、その中に一本の道が下の耕地をとり囲むように通っていた。 ここは6世紀から11世紀まで栄えた、

ゴビンダ.ビ-タという城塞都市があったところ。 1928年にはフランスと共同で城壁が発掘された。さらに

1993年には中の遺跡が発掘されかかったが、 何かの理由で中止されたらしい。6世紀には仏教寺院、

11世紀にはヒンドゥ-教寺院があったとされる。周囲をとり囲んでいた道は城壁の上の部分で、下に流れる川

の堤防の役割を果たしたという。

森の上に昇った朝日

モハスタン ゴビンダ.ビ-タ-遺跡

ゴビンダ.ビ-タ遺跡を離れ歩いてモハスタン博物館の前に出たが、中に入るのはやめて前の庭園をブラ

ブラ散策することにした。子供たちが遊んでいる。子供は2人だけ、と思ってポケットに残っていた チョコレ-ト

を出しかけたが、これが間違い、たちまち他の子供たちがどこからともなく出てきた。その10数人、あわてて

バスの中に逃げこんだ。

11時モハスタンを出発してラングプ-ルに向かい、12時20分ラングプ-ルの街に入る。

12時45分、NGOによって建てられたゲストハウスにて昼食、本日はここで宿泊予定。

しばらく休憩したあと14時30分カントゴルに向かって出発。

車窓からはタバコや綿花の畑が広がるのどかな田舎道を走り、16時バスから降りる。そこから歩いて行くと

大きな河原に出た。河原には白い砂地に柳や芦が生え、その中に幅50cm 位の川が流れていた.。

その川に架けられた小さな竹の橋を渡り、じゃがいも畑が広がるのどかな農村 地帯に入ると、たちまち大勢

の子供たちが集まってきた。 男の子も女の子も皆裸足、半裸の子もいる。何をせびるわけでもない。キラキラ

と瞳を輝かせながら、私たちをじっと見ているだけだ。鋭い目付き をしている子もいるが、笑うと何ともいえない

人なつっこい笑顔になる。

カントゴル寺院は1752年に建てられたヒンドゥ-寺院。高さ24m、9つあったミナレット(尖塔)は1897年の

地震ですべて壊れてしまったらしい。周囲の壁画はびっしりと精巧な彫刻が施され、長い 歳月を経て赤く

なった砂岩の建物が周囲の緑の森に映えて美しい。

そばのトイレに行くと入口で少年にトイレ料を請求された。料金は1タカ(1.3円)、この少年も裸足。なかなか

利発そうな顔をしている。カメラを向けると、少しおどけて右手を上げ、敬礼のようなポ-ズをとってくれた。

手のひらをこちらに向けるのは、相手に対する敬意を表すしぐさだという。

カントゴル寺院 カントゴル寺院のトイレで出会った少年

カントゴル寺院の見学を終えてラングプ-ルに戻り、19時ゲストハウスに着く。今日はここで宿泊。

12月30日 ラングプ-ル~ダ-ジリン

今日はラングプ-ルからバングラデシュを出国、再びインドに入りダ-ジリンに行く日。7時ゲストハウス

を出発。

外はまだ暗い。辺りは深い霧に包まれ、道端の露店の灯りがぼんやりと見えている。7時40分バスは大きな橋

にかかるが、この橋線路が敷かれており、信号の切り替えにより電車と車、両方利用している鉄橋だという。

そこをゆっくり通過していると突然”バシッ!”という音、一瞬ヒヤリ、どうやら鉄柱にサイドミラ-が当ったらしい。

そこを何とか無事通過したと思ったすぐあとに、ライトをつけた電車が闇を切り裂くような鋭い警笛を鳴らしなが

ら走り過ぎていった。

7時50分、少し明るくなるが、深い霧のため視界は10mぐらい、霧の中からヌ~ッと3~4人の女性が 現れ、

また霧の彼方に消えて行く。 早朝から農作業に出かけて行く人たちらしい。

時々道行く人にも出会うが、何れも霧の中から現れ霧の中に消えて行く。男は寒いのかマフラ-をスッポリと

頭から被り、女はカラフルなスカ-フとサリ-を身につけて歩いていた。

8時10分、まだ辺りは深い霧の中だ。森の上に朝日が昇り始めると霧に包まれた木立が黒い影のように浮か

び上がり、シンとした空気を感じる。木立の中には依然としてヤシやバナナ、マンゴ-といった木が多いが、

竹類や植えられたと思われるユーカリの木も眼につくようになってきた。すこし樹木の様相も変わってきている

ように思う。

ラングプ-ルの夜明け

8時25分 トイレ休憩。

バスから降りた途端、子供たちワット集まってきた。16~17人位、大人も入れると20数人。何れも頭に

マフラ-、素足にゴム草履、 笑うと黒い顔に白い歯が目立つ。

8時50分、再出発、後ろを振りかえると子供たちが手を振っていた。… バイバァ~イ

集まってきた子供たち

10時15分 国境の街ブリマリに着く。

ここでパスポ-トだけを添乗員の佐々木さんに渡して出国手続きをしてもらい、私たちはバスの中で待つ。

バスの外は物乞いがウロウロしている。国境の街は稼ぎが良いのだろうか。

バングラデシュに生活研究員として入り、数年現地で過ごした日本の女性が書いた本によると、この国の

の田舎では、代々物乞いで生計をたて家族を養っている家系もあるという。もっともそれはこの辺にウロウロ

している物乞いではなく、毎週あるいは毎月定期的に村の家庭に物乞いをして歩く人たちのことらしい。

1時間で出国手続きを終え、インド側の税関に向かう。ガイドのアクタルさんはここでお別れ。

税関の建物はトタン屋根に竹で編んだ囲いがしてあるだけ。係員も実にのどかなもの。旅行者が 待って

いることなどまったく頭にないのか、ぶ厚いノ-トに私たちのパスポ-トの氏名国籍、有効期限などを書き写し

ている。通常ならパスポ-トと入国証を照合するだけで済むはずだ。 ようやく手続きが終わったのは

1時間後の12時15分。

私たちはインドのカルカッタから北上してバングラデシュを通り抜け、再びインドに入国しことになる。インドと

バングラデシュの時差は1時間30分、インド時間が遅い。ここでインド時間10時45分に戻す。

ここからガイドはダ-ジリンから来たアミ-ルさん、日本語は話せない。英語ガイドである。 これから先は道が

狭くなるためかバスは小さくなり、スーツケ-スはすべてバスの屋根に乗せてしまう。

インド側に入りしばらく行くと、川幅1km位の大きな川が見えてきた。 ヒマラヤ山脈を源とするティスタ河で

ある。車窓から眺めると二つの川が長い中州をとり囲むようにして流れ、中州が切れるところで合流 して1本

の大きな流れとなっている。この川は途中いくつかの支流を集めジョムナ川という名に変わり、さらにガンジス

河に呑み込まれてベンガル湾に注いで行く。

バスはティスタ川沿いに赤い大地の上を走っている。やがて茶畑が広がりはじめ、延々と続くようになる。

ここはアッサムティ-として有名なところ。そこを過ぎるとまたのどかな田園地帯に入り、草を食む牛も

チラホラ、民家も点在するようになる。この辺り時々野生の象が出没するという。チャンという酒の臭いにつら

れてやってくるらしい。昨年は象に 農家の家が壊され5人が襲われて、死者も出たとか。この辺りヤシや

バナナの木は繁っているものの見通しの良い平原、とても象が棲んでいるなどとは思われないところである。

おそらく象は森の開発により棲み場を失い、餌を求めて人間の生活圏に入ってきたのだろう。

13時 シリグリの街に着く。ホテルに入り昼食。

ここでダ-ジリンに向かう道が、生活改善を求める人たちのデモにより、16時まで閉鎖されているという

連絡が入り、時間調整のためヒンドゥ-寺院に案内された。コン寺院という。寺院前は狭い路地に日用雑貨

や土産物屋の露店がところ狭しと建ち並び、リキシャや大勢の人たちでごったがえし祭りのように賑わって

いた。

1年に1度のセレモニ-の日だったらしい。寺院内は芝生が 敷かれ、20年前につくられたという建物も立派。

国内やチベット、ネパ-ルからも着飾った人たちが参拝に来ていた。寺院内を一通り廻ってみたが、さほど

興味を惹くようなところはない。時間をもて余す。

シリグリのコン寺院

15時30分 コン寺院を離れ、ダ-ジリンに向け出発。

街はリキシャや人間で凄まじい混雑。人間はリキシャの間をぬって歩き、リキシャもバスやリキシャにわず

かなすき間さえあれば割り込んでこようとする。おかげで私たちのバスは立ち往生、なかなか前に進めない。

アシスタントドライバ-はドアを開けて立ち、リキシャを大きな声で怒鳴りつけて いる。 彼はこうしたところは

百戦錬磨の経験者らしい。実に要領よくリキシャを追い払いながらバスを進めていた。ここでは大きな声を

出したほうが勝ち、おとなしくしていたら生きてゆけないのだ。

何とか街をぬけ、畑や荒蕪地が広がる平原に出た。車窓からぼんやりと景色を眺めていると、平原の中に

敷かれている線路の上に、なんとテントを張って店を出している人が居てビックリ!いやはや、さすがインドで

ある。

”あんなところに店を出している奴が居る、危ないではないか、非常識である!”と考えるのは私たち日本人的

常識。

「電車が通るのは1時間に1本だ、店は電車が来たときに線路から外せば良いではないか」と、考えるのがインド

人の常識かもしれない。

16時閉鎖されていた道路も開きシリグリの街を通過。やがて山道に入りゆるやかに高度を上げて行くと、

山道に沿ってヒマラヤ登山鉄道の線路が敷かれていた。線路幅は60cm位か。小型の蒸気機関車でシリグリ

~ダ-ジリン間を結んでいるトイトレインだ。

車は山道を折れ曲がりながらどんどん高度を上げ、やがてコルナシオの街に着く。ここは海抜1200m、この

地域ではダ-ジリンに次ぐ大きな街でネパ-ルやチベット系の人が多い。ほとんどの人たちはお茶の栽培に

かかわった仕事をしているらしい。 ここでトイレ休憩。

コルナシオの街を去り、海抜1500mの街ス-ナダを通過。ダ-ジリンまであと15km。車はさらに高度を

上げ、この辺りで一番高い海抜2100mのグ-ムの駅を経て下りに入り、19時45分、ようやくダ-ジリンのホテル

に到着した。

ダ-ジリンは海抜1800m、今日はラングプ-ルから1500mの高度差を一挙に登ってきたことになる。

すぐレストランに案内されたが、寒い。ふるえるような寒さだ。しかし誰も文句を言わない。シビレを切らした

私が、添乗員の佐々木さんを通じてホテル側に申し入れしてもらうと、まもなく天井近くにあった電気スト-ブ

がつけられ人心地つく。夕食後部屋に入り、ブランデ-を飲んで21時30分就寝。

12月31日 ダ-ジリン滞在。

朝3時に起きる。早朝から約11km先にある2590mの展望台タイガ-ヒルに行き、世界第3位の高峰

カンチェンジュンガ(8598m)を見ようというわけだ。今回のツア-で一番期待していたところである。

ダ-ジリンという街の名は、若い頃に読んだ井上靖の小説”夏草”によって初めて知った。

その時この街はインド北東部のチベット国境に近い”霧の街”というイメ-ジをもっただけであったが、その後

やはり彼の小説”ダ-ジリン”を読んで、ここからカンチェンジュンガが展望できると知ってからは、いつか

機会があれば行ってみ たいと思うようになり、今回それが実現できるということで大いに楽しみに していたの

である。ヒマラヤから昇る朝日を浴びて、金色に染まるカンチェンジュンガの姿を夢に描いていたのだ。

ところが、まだ覚めやらぬ頭にボタボタと音が聞こえている。ベッドから起き上がり耳を澄ますと、やはり

雨らしい。 窓を開けてみたがまだ外は真暗、しかも濃い霧が立ち込めて何も見えない。一瞬”ダメか、行く

のはやめようか” とも思ったが、山の天気は変わりやすい、ひょっとしたら晴れるかもしれないという 淡い期待

もあって出かけることにした。

4時45分、ジ-プでタイガ-ヒルに向かって出発。参加者はツア-メンバ-の半分の10人、みな山が好きな

人たちなのだろう。 狭い路地を通り坂道を登って行く。外は暗い闇に包まれ霧深く何も見えない。ライトの

灯りで動く人影が ぼんやりと見えるぐらいだ。しばらく行くと道路は渋滞、動けなくなる。窓を開けて外を見ると

皆タイガ-ヒルに向かっている車だろう、遠くまで連なっている。

事情が呑み込めないまま車の中でじっと待っていると、添乗員の佐々木さんがやってきて、

”前の車がスリップして動けなくなっています、もうしばらくお待ちください”と言う。

やむをえない、そのまま寒さに身を固くしながら待っていると雪が舞いはじめてきた。あきらめてUターンし始め

た車もいる。

それからかなりの時間が経ったような気がするが、やがてこれ以上行くと危険だという連絡が入り、私たちも

Uターンしてホテルに帰ることになった。

ホテルに帰っても気持がおさまらない私は、彼女に

”タイガ-ヒルからはカンチェンジュンガが間近に見えるのですか”と聞くと、

「いいえ、こんなもんです」と言って、親指と人さし指で小さく形づくって見せてくれた。それは私への慰めの

ようにも思えたが、それで一応気持をおさめることができた。何れにしてもこの天気では無理なのだ、諦める

しかない。

朝食を済ませ、10時ジ-プでダ-ジリンの街の観光に出かける。雨はあがり街は明るくなってきたが、まだ

薄い霧はかかっている。

ダ-ジリンは19世紀半ばイギリス人の避暑地として開発されたところ。山の斜面にはしゃれたホテルや

洋館が建ち並び、ヒマラヤに連なる高原の街という風情がある。山の澄んだ空気が清々しい。

10時30分 坂道を登り高さ2100mのところにあるグ-ム僧院に入る。

ここは1850年に建てられたチベット仏教ゲルク派の僧院。現在ゲルク派の法王はチベットからインドのダラム

シャ-ラに亡命しているダライラマ14世。ダライはモンゴル語で「大海」 ラマは「上人」とか 「師」 という

意味がある。

正面奥にはご本尊として高さ5mの弥勒菩薩が祀られていたが、この菩薩は56億7000万年後にこの世に

現れ、釈迦の救いにもれた衆生をことごとく済度する未来仏だという。この話は日本の寺でも 聞いた ことが

ある。 チベット仏教も日本と同じ大乗仏教であるからだろう。

グ-ム僧院を出てヒマラヤ登山鉄道のダ-ジリン駅に行く。

1880年に開通されたトイトレインは、小型の蒸気機関車で通常はダ-ジリン~シリグリ間を走っている。

川口慧海は1897年ここダ-ジリンにやって来ているが、おそらくシリグリからダ-ジリンまでは、この トイトレイ

を利用してきたのかもしれない。

ヒマラヤ登山鉄道の小型蒸気機関車 トイトレイン

グ-ム僧院 ダ-ジリン駅周辺の風景

しかし今日はデモの影響で運休されており、このトイトレインに乗ることはできなかった。さらに翌日の元旦に

行く予定だった、テンジン.ノルゲが初代校長を務めた「ヒマラヤ登山学院」の見学も中止 された。やはり

デモの影響で、元旦の未明にダ-ジリンを発たねばならなかったからである。

テンジンは1953年ニュ-ジ-ランドの登山家ヒラリ-と共に、エベレスト初登頂を果たしたネパ-ルの

シェルパである。彼の出身地はネパ-ルのヒマラヤ山中にあるクムジュンというところ。クムジュンは

カトマンズから小型飛行機でルクラに行き、そこから徒歩で3~4日間はかかる標高3800mのエベレスト街道

にあり、強いシェルパが出るところとしても知られている。

私は6年前の2004年3月、エベレスト街道トレッキングに参加してルクラから標高4000mにあるシャンボチェ

まで歩き、そこで

8848m 8516m 6812m 6799m 6623m 5761m

エベレスト、ロ-チェ、アマダブラム、カンテガ、タムセルク、ク-ンビラいったヒマラヤを代表する

高峰が パノラマに広がる雄大な景色を眺めたあと、クムジュンを訪ねてヒラリ-スク-ルを見学した。

この学校は1960年に建てられ、トタン屋根にレンガでつくられた平屋建の簡素な建物であったが、当時

4、5歳から16歳までの生徒319人が学び、学校から遠い山岳地帯から来た子供たちは、ここで寝泊まりして

勉強していた。やはりダ-ジリンと同じく霧の深い村であった。

テンジンはのちインド国籍を取得し、ダ-ジリンでヒマラヤ登山学院を開いたのである。ヒラリ-スク-ルを

見ていただけに このヒマラヤ登山学院も訪ねてみたかったのだが、残念であった。

なおシェルパはヒマラヤ山岳ガイドの代名詞のように使われているが、本来はチベット系の民族名のことで

ある。

12時30分 ホテルに帰り昼食。

午後は14時からチベット族の難民センタ-、ダ-ジリン茶で有名な茶畑の観光が予定されていたが、私は

失礼して一人で近くに散策に出かけることにした。

私は旅の途中で連泊のある時は、時々こうした行動をとることがある。それは旅行社が設定した

スケジュ-ルから解放されて、一人で伸び伸びと未知の地を見てあるくのは、多少無鉄砲なところもある

私にとって何よりも楽しいからだ。また明治30年(1897年)川口慧海が自分の終生を賭けたチベット 行きの

準備のため、ここダ-ジリンで1年半チベット語を学んでいるが、そうしたことに思いを馳せながら歩いてみた

かったからでもある。

ホテルの庭の階段を登るとすぐ尾根近くの道に出た。ここからもカンチェンジュンガが展望できると

いうことだが生憎の天気、何も見えない。そこから右側の山の斜面を巻くようにして1本の道が通っていた。

道幅は5mぐらい。右側の山の上にはところどころ民家が点在、左側は切り落とされた斜面に常緑広葉樹や

スギ、モミといった針葉樹が繁る深い森となっていた。

そうな散歩道だ。天気さえ良ければ木々の間からヒマラヤの山塊群が見えるはずだがと思いながら歩いて

行くと、ふと石垣に見たことのある草花が眼に入ってきた。ペラペラヨメナだ。そこから 注意しながら行くと、

ハキダメギク、ギシギシ、イラクサ、ミゾソバ、といった草も見られた。いずれも日本のどこにでも見られる草花

である。

ここまで歩いた距離は2kmぐらい、まだ道は続いている。さらに歩いて行くと広場に出たが、そこを通りぬけ

て再び山道に入ると、道の両側に肉、野菜、日用雑貨、食べ物屋といった露店が立ち並んでいた。

庶民のバザ-ルらしい。そこから引き返しホテルに帰ることにした。

ホテルの庭にはサクラソウ、コウテイダリア、ヒマラヤユキノシタ、ヤブツバキが植えられてあった。ヤブツバキ

は日本を代表する花木である。おそらく日本から持ってこられたものであろう。

19時夕食。 そのあと部屋に帰り、ブランデ-を飲んで21時床に就く。

2010年 1月1日、 ダ-ジリン~国境越え~ブ-タンへ

当初の予定であれば今日はゆっくり寝て、午前中はダ-ジリンを観光して午後ブータンへ向かうことに

なっていた。しかし数日前から続いているデモの影響で、国境近くの道が午前9時に閉鎖されるという。

ダージリンからインドとブ-タンへの国境までは7時間かかるため、未明の2時に出発しなければ間に合わない。

ところが昨夜はホテルで12時過ぎまで、2010年の新年を迎えるためのカウントダウン、パーティ-が行われ、

凄まじいまじい音楽の轟音とダンスをして騒ぐ大勢の人たちのざわめきで、ほとんど 眠ることができなかった。

眠れないままベッドに居たが、1時に起きて支度する。

未明2時 ホテル出発。

暗闇の中、深い森の山道をうねりながら行くこと4時間半、ようやくしらじらと夜が明けてきた。

今日も 朝霧が立ち昇り、一本の帯のように流れている霧の間から、真っ直ぐに伸びた無数の木々がぼんやり

と浮きあがった幻想的な風景を見ながら走って行く。

山道を下りきると茶畑が広がるようになる。アッサムティ-として栽培されているところだ。やがて霧がとれて

青空が見え始め、デモのため9時から閉鎖が予定されていた道を無時通過、8時20分、国境の街ジャイガオン

に到着。

簡単に出国審査を終了、国境を超えると直ぐブ-タン側のホテルに着く。

ここはブ-タンのプンツォリン という街。時刻はインド時間で9時30分だが、30分進めてブータン時間の10時

に合わせ、ホテルに入る。

今日からガイドはサガ-ルさん、ドライバ-はド-ジさん、どちらもブ-タンの民族衣装 ”ゴ”を着て出迎えて

くれた。

ブ-タンの空は明るく、降りそそぐやわらかい日差しが心地よい。寝不足のためかなり疲れてはいたが、久し

ぶりに見る青空につられてホテルの近くを散歩したあと部屋に入り、ブランデ-をあおって一眠りする。

13時の昼食時、小柄なホテルの女性従業員がやはり民族衣装”キラ”を着て、私たちの食事の世話をして

くれた。しぐさはぎこちないが、一生懸命やっている姿はなかなか感じが良い。

男性も女性も仕事の時は、この民族衣装を着ることが義務づけられているという。男性用の”ゴ”は日本の

丹前に似ているが、丈がくるぶしまである着物を膝までたくし上げ、帯で締めて着る。そのため腹部に大きな

ふくらみができるが、そこにいろいろな物を入れることができる。

”ゴ”の下には白い襦袢を着るか、白い筒状の袖口を折り返してつける。汚れたときはそれだけを取り外して

洗濯すればよいというわけだ。女性の”キラ”は大きな布を身体に巻きつけて着こみ、帯で締めて肩口は

ブロ-チで留めているらしい。

ブ-タン野民族衣装“ゴ”を着た

ガイドのサガ-ルさん

ドライバ-のド-ジさん

ホテルは簡素なつくりだが、こぎれいで気持ちが良い。昼食を終わるとベッドに入り夕食まで眠らせてもらう

ことにした。

夕食時は添乗員の佐々木さんがお雑煮らしいものを出してくれていた。それで ”あぁ~、今日は正月だっ

たのか”と初めて気がつく。

夕食後もブランデ-を飲んで早々と床に就く。

ブ-タン地形図(イメ-ジ)

1月2日 プンツォリン~ティンプ-

今日は11日目、 ここプンツォリンからブ-タンの首都ティンプ-に向かう日、約170km。

7時30分、 ホテル出発。 一点の雲もないぬけるような青空が広がっている。

プンツォリンはブ-タンの西南部に位置しており、標高200m位。ティンプ-の標高は約2000m。ゆるやかに

山道を登って行く。道は良い。7時50分検問所。ガイドのサガ-ルさんと佐々木さんがバスから降りる。

15分で手続きを終え、再出発。バスに戻ってきたサガ-ルさんがブ-タンについて説明してくださる。

「ブータンは北は中国、西と東はインド、東は中国とインドが国境を争っている地帯に囲まれた山の国ですが、

立憲君主国の王国で1907年初代国王が全土統一、現在の国王は5代目で29歳の若い王様を中心に国政

が行われています。

国土は3万8千㎢(九州の約0.9倍)、人口は67万人、宗教は大乗仏教をとりいれたチベット仏教ですが、

宗派はドゥク派、ニンマ派、ゲルク派、カギュ派、サキュ派などがあります。南部はネパ-ル系の人たちで

占められ、ヒンドゥ-教を信仰している人が多いです。

言葉は普通ゾンカ語を話しますが、学校ではすべて英語で教えています。学校の授業料は無料です。」

サガ-ルさんの日本語はお世辞にも上手とは言えない、時々聞き取れないところがあったが、話の内容は

おおよそ以上の通りであると思う。

検問所を過ぎると車は、山道を右に巻き左に巻きながらどんどん高度を上げて行く。

右手遠くには幾重にも重なり合った山々が果てしなく続き、眼下の谷間には青い川の流れ、その向うに

朝日を受けて輝くプンツォリンの街が見えている。辺りの樹木の様相もすこし変わってきているように思える。

亜熱帯樹林に入っているのだろう。

8時50分、道急に悪くなり、車大きく揺れはじめる。赤い泥土がダンゴ状態になった山道を、ゆっくりうねり

ながら登って行くと視界大きく広がり、やがて尾根に出た。左側は断崖絶壁、柵はない。

下の崖は急峻な切れ込みとなって深い渓谷に落ち込んでいる。右の山側にはいくつもの大きな岩石が斜面

に留まり、いつ落ちてくるかもしれない不気味な感じ。

ふと前方を見ると長い車の列ができていた。ほとんどはトラックだ。どうやら道路工事をしているらしい。

いつ開通するか判らないという。のんびりしたものだ。しかしティンプ-に行くにはこの道しかない。

”まぁ~しかたがない、ここはブ-タンなのだ、ゆっくり待つしかないだろう。” そう思って車から降りて辺りの

景色を眺めさせてもらうことにした。

なかなか雄大な眺めである。遙か遠くには重なり合った長大な山塊群が連なっているが、ヒマラヤ山脈の

前山であろう。

狭い道の左側を覗くと山の斜面には杉が群生、その杉林が切れたところにはヤシやトウジュロ、羽状 複葉で

細かい切れ込みのある木々が大きく葉を広げ、梢を真っすぐ青空に伸ばしていた。道端の赤い土には

ところどころヨモギがかたまり、ベニバナボロギクが赤い花をつけている。この草花は日本の里山でも見られる

ものである。この辺り日本の風土に似ているのだろうか。

ここの道路工事場で働いているのはインド人、彼等は一日の仕事が終わるとインド側の国境にあるジャイガ

オンに帰って行くという。---50分後どうやら車が動きだした。 再出発。

しばらく行くと、大きなブルド-ザ-が山の斜面に転落していた。渋滞していたのは通常の道路工事 ではなく、

このブルド-ザ-が道をふさいでいたためらしい。

さらに高度を上げて行くと、遠くに頭を出した雪山が見えてきた。すると、ガイドのサガ-ルさんが

”あの山は カンチェンジュンガです”となにげなく教えてくれる。

エッ、カンチェンジュンガ!“私は思わず身をのりだすようにして、その白い山を見つめなおした。

ダ-ジリンでは 深い霧の中に隠れていて姿を見せてくれなかった、あのカンチェンジだ! エベレスト、K2

に次ぐ世界第3位の高峰が、遠くヒマラヤの青空にまるで城郭のように浮かんでいる。純白のドレスをまとった

ようなその姿はなんとも 神々しく美しい。二日前雪と霧のためこの山を見るのは諦めてホテルに引き返して

以来、すっかり忘れていたもの が突然姿を現してきたのである。ただ遙か遠い。まあ~それはやむをえない

だろう、見れただけでも”運が良かったのだ”と思いたい。

ヒマラヤ前山の山塊群を望む見晴らしの良い尾根道のドライブが続く。この辺りおそらく標高2000mぐらいは

あるだろう。

遙か遠くカンチェンジュンガが望める峠にて

10時35分、ゲドウという村を通過。民家の前に色とりどりの沢山の旗が風にはためき揺れていた。

ブ-タンでは竿に通して幟のように立ててある旗をダルシン、竿を使わずに長い布をのまま橋の欄干に

結びつけたり、建物の軒下に吊るしたりする場合の旗をルンダとび、何れもビッシリと経文が書かれている。

旗は5色あり青は空、黄は大地、緑は風、赤は火、白は水を表すという。また旗が経文で埋められているのは、

この経文が風にはためいて天に昇り、天上から下界に住む人たちの幸せを護ってくれると、チベット族の人

たちは信じているのであろう。この旗は民家の前、山の斜面、峠といたるところに置かれていた。なおチベット

ではルンダのことをタルチョと呼んでいるようだ。

ワン.チュ河とハ.チュ河の合流点に建つチョルテン(仏塔)

10時50分、水力発電所を通過。崖下は深い渓谷、対岸に時々滝が見られるようになり、見上げるような高い

絶壁から、一本の帯のように流れ落ちている景観はすばらしい。

12時45分、 ブナカという山間の村に着く。 ここで山小屋風のゲストハウスにて昼食。

昼食後はゲストハウスの周りを散策した。小春日和のようなやわらかい日差しが気持よい。

辺りはマツやヒノキ の針葉樹が生え、ところどころヤナギやハンノキの仲間、鋭いトゲをもち、サイカチの

ような大きな豆果をぶらさげた、マメ科の落葉樹も見られた。

再び車に乗りティンプ-によ山深くなり、さらに高度を上げて行く。急に視界ひらけ、渓谷沿いの高い山の

斜面に小さい集落が点々。道端に残雪、牛が道の真中に 居る。車が来てもまったく動こうとしない。悠然

としている。

やがて左手からきたハ.チュ川が、今まで眼下に流れていたワン.チュ川に呑み込まれてゆく合流点にさし

かかる。水は青く澄み清冽。対岸にはそれぞれ形のちがう仏塔が三塔立ち並んでいた。チベット仏教を信じ

る人たちは、この塔をチョルテンと呼んでいる。ここから私たちの車はさらに川沿いに走って行く。

太陽は西に傾きはじめ、山の斜面の上のほうにある緑の木々は明るい陽光の下に光り輝き、下のほうは黒い

影となって描きだされた鮮やかなコントラストが美しい。

ゆるやかに下りに入る。―眼の前に段々畑が広がりはじめ、その向うに白い壁と赤や青の屋根をもつ集落が

見えてきた。ブ-タンの首都ティンプ-の街だ。民家は四角あるいは長方形。屋根は 赤や青のトタンで葺か

れたものが多く、壁は白くられ、2階以上にはいくつかの格子窓がつけられていた。以前中国の青海省や

四川省で見たチベット族の民家もこうした形のものが多かったように思う。この山間の街に約7万人の人が暮ら

しているという。

15時55分 私たちはティンプ-の街に入り、車から降りて大きな建物の白壁に沿って歩き、ブ-タン仏教

総本山の”タショ.ゾン”に案内された。一般客の見学の入口は北口からである。

観光客は私たちのグル―プだけ、境内は静まりかえっていた。広い敷地内には大きな僧院、国王や各

大臣の執務室、大僧正の居室、旧国会議事堂などが建てられ、荘厳な雰囲気が漂う。建物はクギを1本も

使わず、 ミゾとホゾだけで木組みを行うブ-タンの伝統的な建築法で造られているという。

ゾンというのは僧院と行政機関が、同じ建物内に設置されたブータン独自のものだ。ブ-タンには20の県

があり、それぞれにゾンが置かれてあるらしい。タシチョ.ゾンの見学を終え門を出るとき、そこに居た

4~5人の警護官に覚えたてのブ-タン語で”カリンチェ-ラ”(ありがとう)と大きな声で言うと、彼等 も笑顔

で「カリンチェ-ラ」と返してくれた。

ブ-タン仏教総本山“タシチョ.ゾン“の通り “タシチョ.ゾン“僧院の一角

16時30分、次に近くにあるメモリアル.チョルテンに立ち寄る。 この仏塔は1972年に亡くなった3代国王の

遺志により、1974年に完成したもの。国王の追悼記念碑ではあるが、信仰の対象として多くの人たちが朝夕

訪れ、祈りを捧げて帰っていくという。夕暮れ時ではあったが大勢の人たちが参拝に来ており、中にはひざを

折り地面に手をつけて、五体投地をしながら祈りを捧げている人の姿も見られた。

私はチョルテンの側に置かれたマニ車を廻しながら、その周囲を時計回りに3周してみた。マニ車の中には

巻物状の経文が入れてあり、1回廻すと1回経文を読んだことになるらしい。

私は日本の神社で柏手を打ち拝む程度の軽い気持でやったまでであるが、チベット仏教を信じるブ-タンの

人たちには、もっと真剣な気持が込められているにちがいない。

17時ホテルに入る。ホテルといっても民家を少し大きくした程度のもの。エアコンはない、暖房はスト-ブ。

夕食には旅行社からそうめんが出された。久しぶりに食べる日本の味、食欲すすむ。20時、床に就く。

メモリアル.チョルテン マニ車のある建物

ブ-タンはGNP(国民総生産)よりもGNH(国民総幸福量)を重んじる国と言われている。

これは1976年第4代国王の発言によるものだが、それはヒマラヤの険峻な山々に囲まれ、一つの街から次の

街や村に行くのに、いくつもの山々を越えていかなければならないこの国にあって、先進国のような経済発展

は望めない。しかし受け入れられる西欧文明は取り入れながらも、農業や水力発電といつた主産業を推し

進め、伝統的な宗教及び文化を守り、教育と福祉に力を入れることによって、国民の幸せ感を醸成していき

たい、というのが真意であろう

この発言には、経済一辺倒で成長を求めてきた私たち日本人にも、大切な何かを思い出させるものが

ある。

今ブータンのホテルでテレビやエアコンが置かれているところは少ないという。私たちが泊まったホテルも

そうであったが、とくに不便は感じなかった。異国にきてテレビを見たいとも思わないし、スト-ブで部屋が暖か

ければそれで十分である。

1990年代のこの国の一般家庭にはほとんど電気、電話がなく、多くのサ-ビスは地域社会や親戚たちの

助け合いよって賄われたらしいが、そのつながりが人間関係を深め、温かくしていったと思われる。

1月3日 ティンプ-から近郊の街へ小旅行。

今日は12日目、ここティンプ-からウォンディ.フォダンを経てプナカへ日帰りの旅行日。

8時5分、ホテル出発。 今日もぬけるような青空が広がり、空気も乾燥して清々しい。ティンプ-の街を下に

見ながら山道を登って行く。左側はスギ、マツなどの針葉樹、右側は段々畑。道端に残雪あり。時々1~2軒

の民家現れうしろに去っていく。 しばらく行くと山間のやや開けた道端のそばに露店あり、ここで検問の手続き

もあって車から降りる。

露店には台が置かれ、その上に小さなリンゴ、クルミ、ヤクのチ-ズなどが雑多に並べられてあった。

その露店に居た二人のオバサンは、どこで日本語を覚えたか”こんにちは!”と日焼けした顔をクシャクシャ

にしながら、笑顔をふりまいている。その笑顔につられてヤクのチ-ズを買って口にふくんでみたが、石のよう

に固い。まったく歯がたたない。ゆっくりなめながら溶かそうとしたが、5分経っても溶か しきるどころかほとんど

原形のままだった。遊牧民の保存食なのだろう。

9時10分、ドチュラ峠の駐車場に着く。ここは3150m。

すこし歩いて峠の上にくると、北に遠く鋭角に切られた白い峰々が眼に入ってきた。

ヒマラヤ山脈の南側、チベットとの境界に位置する長大な山塊群の広がりである。

6800m 7207m 7100m 7570m

左から右にかけてマサ.ガン、テリ.ガン、ジェジェカンプ.ガンカ.プンスムといった7000m級の山々が鋭い

陵角を天に突き上げ、青空にくっきりと稜線を描いていた。7570mのガンカ.プンスムはブータンの最高峰で

あると同時に、世界最高の未登峰でもある。

ヒマラヤ山系には、ネパ-ルのマチャプチャレをはじめ未登峰の山がまだ数多くあると思われるが、こうした

山々は神仏の座としてチベット族の人たちの信仰の対象になっており、登山で穢すことは厳に禁じられている

からであろう。

峠の上から下の斜面にかけては低い草木の中に松が群生、梢を真っすぐ青空に伸ばしていた。ヒマラヤスギ

と思っていたが、そうではないらしい。ヒマラヤスギは乾燥を好むので、豪雨のあるモンス-ン地帯には存在

せず、西北ネパ-ルのモンス-ンの影響のない地域で、標高2000mから2500mあたりに見られるという。

ここに生えているのはヒマラヤマツかもしれない。

ドチュラ峠からヒマラヤ山脈を望む

再び車に乗り、峠から下りにかかる。松の群生地を過ぎると眼下に棚田、その向うに川の流れが眼に入っ

てくる。道端にはさくら草が点々と見られ、その可憐な姿に心和む。

しばらくすると視界開けのどかな山間の風景が広がる。その風景の中で10数人の若者たちが、何やら遊びに

興じていた。”ダ-ツ”という遊びらしい。”ダ-ツ”というのはお互いの陣地につくられた的を狙って、羽根の

ついた矢じりのようなものを投げつけて競う、ブ-タン式の遊びだという。

ブ-タンの遊びには伝統的なア-チェリ-もあるが、ダ-ツのほうが金がかからず、手軽に遊べるということ

だろう。

ダ-ツに興じるブ-タンの若者たち 山道に咲いていたさくら草

11時5分、ロベサ村を通過。左側にウォンディ.チュ川、流れはゆるやか、青い水をたたえている。

11時15分、車から降りて今日の目的地の一つ、ウォンディ.フォダン.ゾンに歩いて行く。

ここは標高1200m、風の非常に強いところだと言われているが、今日は風もさほどなく,やわらかい日差しが

気持よい。小高い丘の上にたわわに実をつけたセンダンが青空に浮かび、道端の斜面には自生した

サボテンの群落 が長く続いていた。なるほどここは沖縄とほぼ同じ緯度にあり、亜熱帯の 植物があっても

おかしくはない。

ゾンの参道にはやわらかい葉を垂れ下げた何本かの松が風に 揺れていた。ヒマラヤゴヨウかもしれない。

別名ブ-タンマツともいう。

このゾンは17世紀に建てられたもの。中庭は石で畳まれていてかなり広い。ウォンディ.ツエチュ祭はここで

行われ、当日は遠くから弁当持参で祭りを楽しむ人たちが大勢集まってくるらしい。

13時10分 近くのレストランで昼食。

ブ-タン料理が出された。じゃがいもや豚肉、ほうれんそう、大根、チ-ズ材料にそれぞれ唐辛子を入れて

味付けされていたが、一品を除いて思ったほど辛くはなく味もまずまずであった。

昼食後 ウォンディ.チュ川沿いにのどかな農村地帯を走り、14時30分プナカに着く。

車から降りるといきなり、河畔に建つ華やかで大きな建物が眼に飛び込んできた。プナカ.ゾンだ。

このゾンは1637年に建設が開始されたが、その後火災や地震、洪水などの被害を受け、その度に再建、

増築がくりかえされ、現在の建物は1994年に建てられたもの。

プナカ.ゾンは小高い山を 背に、ゆったりと

流れる ポチュとモチュと呼ばれる川の合流点に建ち、宮殿のように聳えていた。その姿はヒマラヤの青空に

映えてなんとも美しい。

ここはかって冬の都が置かれていたところ。今でも冬にはティンプ-から200人以上の僧侶が来て滞在する

という。

プナカ.ゾン

車道とゾンを結ぶ屋根つきの橋を渡り中に入ると、中庭には扇状に大きく葉を広げたインドボダイジュが

立っていた。そこから僧院の中に案内され、ガイドのサガ-ルさんから8世紀チベット仏教のニンマ派を起こ

したと言われる、インド人の高僧グル.リンポチェの八変化が描かれている壁画の説明を聞きながら院内を

見学する。チベット仏教はヒンドゥ-教の影響を受けているとされているが、神が何かに化身するという話は

それを象徴しているように感じた。

今日の観光を終えて、ティンプ-への帰途につく。

帰りの車中で”ブ-タンで何か面白い小話のようなものはありませんか?”と誰かが質問したのを受けて、

ガイドのサガ-ルさんはこんな話をしてくれた。

「ブータンの東部地方では”ナイトハンティング”という風習があります。祭りや何かの集会で大勢の男女が

集まったとき、男は気にいった女性に眼をつけ、夜その娘が寝ているところに窓からこっそり忍び込んでいき

ます。女性に気にいれられた男性は受け入れてもらえますが、嫌われた男性は 階下のブタ小屋につき落され

ることがあります。事実そういうこともあったと聞いています。そのためか東ブ-タンでは父親のわからない子供

がたくさん いるそうです。」

この話を聞いた私が、”かって日本でもそれに似た風習があったようです。日本ではそれを"ヨバイ"と呼んで

いました。”と言うと若い添乗員の彼女が

「ヘェ~ヨバイ?、ナイトハンティング、ヨバイ、 ナイトハンティング、ヨバイ」と覚えようとしているのか、口の中で

ボソボソとくりかえしていた様子が、何ともおかしかった。

このナイトハンティングについて、日本に住むブ-タン人が書いた小文の一部をそのまま紹介させてもらうと、

「...きれいな女の子はもちろんですが、あそこの娘は機織りの腕がいいとか、気立てが いいという噂が立つと、

じっとしていられなくなります”ナイトハンティング”はブータン男性のたしなみ。特にタシガン周辺(ブ-タンの

東端の方)では盛んです。村で評判の女の子の家に、村中が寝静まった夜中にそっと出かけてみたら、先客

がいて鉢合わせを したという友人もいます。 --- 」

私は日本の夜這いについて、日本民俗辞典で調べてみた。

それによると、その起源ははっきりしないが中世以降らしい。ヨバイというのは男が夜間女のもとに通うという

意味であるが、仲介者を立てたり、その村の若者宿に集まる若者組の承認を得て女性のもとに出かけるなど

の一定の作法があった。

しかし若者宿が少なくなった昭和30年代そうした習俗が珍しくなり、俗説として”夜這って行く”という意味で、

夜這いが面白おかしく好色的な旧習として語られるようになった。私たちの世代が子供の頃聞いたのはこの

ような話であったように思う。

しかし多くの民俗学者は夜這いは乱脈な関係ではなく、結婚にむけての正当な求婚手段、求愛の 形態と

考えているようだ。若者宿の多くは村落内の寺院本堂や神社、仏堂であったが、明治後期には青年会所とか

呼ばれる施設もつくられるようになった。宿泊を目的とする若者宿は西南日本に偏った分布を示し、毎晩宿に

集まった若者はそこで遊び、また夜遊びに出かけたり、いわゆる”ヨバイ”をしたりしたという。

しかし、かって日本にあった習俗が今なお似かよった形で残されているこの国に対し、私は同じ集落に住む

隣人のような親しさを覚える。それは、そうした同じような習俗が生まれる背景にはそこに共通した環境、風土

が存在したと考えるからである。

私たちは朝から走ってきた同じ道を引き返し、18時50分ティンプ-のレストランに着く。

スケジュ-ルにはなかったが、夕食は日本料理だという。料理屋の看板はない。普通の民家のような建物の

二階にレストランがあった。客は誰もはいない、私たちだけだ。料理は牛の照り焼き、餃子、乾燥松茸が入った

吸い物、ご飯、であったが、久しぶりに味わう日本食のためか美味しく感じられた。

食べ終わったあとに中年の男性が出てきた。日本人である。9ヶ月前にここにやって来て、日本食 レストラン

を始めたという。その目的が単なるレストラン経営のためだったのか、それとも他のボランティア的な活動の

ためだったのか聞きもらしてしまったが、いずれにしてもヒマラヤ山間のこの異国にやって来て自分の人生を

投じる、一人の日本人の姿に何か心うたれるものを感じた。 20時、ホテルに帰る。

1月4日

今日は13日目。ティンプ-からパロに移動する日。途中タクツァン僧院への登山も予定されている。

9時、ホテル出発。快晴。葉書を投函する人たちのために郵便局に立ち寄ったあと、川を挟んで対岸にある

ジェンシ-製紙工房に行く。

この製紙工房行きは私が添乗員を通じてガイドに申し入れ、特別に入れてもらった。

この申し入れをしたのは、私の小中学性時代の同窓生である川平正男君が、1990年と1993年 ここに

派遣されてきて、数カ月にわたり郷里の石州半紙の製法について指導したことを彼から聞いていたことも

あって、機会があれば是非この工房を訪ねてみたいと思っていたからである。また私が常日頃ブ-タンに

行きたいと考えていた、ひとつの大きな理由でもあった。

日本とブ-タンは1986年に国交が開始されたが、この年にブ-タンの紙漉き職人の研修生10数人が私の

郷里である島根県三隅町に招待され、石州半紙の製法について7カ月~9ヶ月に亘り指導を受けている。

当時の指導員技術者の一人が川平君である。

彼は上述したようにブ-タンを2回訪れているが、最初に訪れた1990年にはこの工房に石州半紙の紙漉き

工具を設置するためであった。そのときは3週間滞在したと聞いているが、日本から送った工具がなかなか

届かず、ようやく彼が帰国する前日に着き徹夜の作業で設置することが出来たという。また1993年には3カ月

滞在して、紙漉きの指導にあたったという。

しかし20年も前に贈られた石州半紙の紙漉き工具が、今でも遙かなるブ-タンの工房で使われ続けている

ことを思うと、何か感慨深いものがある。石州半紙技術者会の人たちにとってはなおさらであろう。この日本を

代表する紙漉きの製法がブ-タンにおいて、これからも長く受け継がれていくことを願いたい。

かっては10人居た職人も現在は5人になっていると聞いているが、彼等は人間国宝として今でもその伝統

ある石州半紙づくりを守り続けている。また石州半紙はその製法技術において、日本で最初の無形文化財

に指定され、さらに昨年(2009年)9月にはユネスコ無形文化遺産76件の一つにも登録された。

川平君は本年6月に上京して、文化庁長官から表彰を受けたという。これで石州半紙は日本の無形文化財

であり、ユネスコの無形文化遺産ということになる。。

長年にわたり、彼等がひたすら誇りと情熱をもって守り続けてきた石州半紙づくりの技術と品質が、世界の

権威ある機関から大きく評価されたのだ。川平君をはじめ石州半紙技術者会の皆様に心から拍手を送り

たい。

毎年11月には文化庁の主催により、渋谷の東急東横店でその展示と紙漉きの実演、体験指導が行われ

ている。後継者が心配されるところだが、昨年その展示会場で彼に会った時そのことに触れると、

”まぁ~その通りじゃが、こればかりは誰でもええというわけにはゆかんけえ”と答えていた彼の言葉が印象的

だった。

ジェンシ-製紙工房はティンプ-の街を見渡すことのできる、小高い丘の上にあった。

経営者はノルブ.テンジンさん、1986年石州半紙づくりの技術を習うため三隅町に来た研修生の一人である。

ここで私は工房の庭でテンジンさんの息子さんに会うことができた。ブータン人らしい素朴な青年で、

なかなか日本語が上手い。現在は日本語ガイドもしているらしい。彼は川平君のところに7カ月位滞在し

大変お世話になったこと、日本には渋谷の東急東横店で行われていた石州半紙の展示会に行ったことなど

を含み、3回訪れたことなどを話してくれた。

突然の面会を求めて、しかも時間が15分に制限されていたので、工房の中は足早に通り過ぎただけでほとん

ど何も見ることはできなかったが、長年持ち続けていた私の思いは一応満たされた。

ジェンシ-製紙工房を離れ、高速道路に入る。料金は無料。ガイドのサガ-ルさんの話を聞く。

ブータンは農業が60%、政府の仕事が20%、商売の仕事が20%。学校のシステムはインドからとりいれ、

英語が公用語となっている。彼は以前、長野県の諏訪市で日本製紙の社長宅にホ-ムスティしたことが

ある等々。

しばらく行くと車は山道に入り、山の斜面は低い松の木で覆われるようになる。眼下には青い川の流れ。

下りに入り山の鞍部に来たかと思うと、そこからまたゆるやかに登って行く。やがてゴツゴツした岩山に変わり、

枯れたツツジ系の低木が岩山を埋めるようになる。間もなく右側の川の向うに一本の滑走路が見えてきた。

パロ空港 らしい。

11時10分、パロの街を通過、リンゴの木が生えるのどかな川沿いの道を走り、11時45分タクツァン僧院に続く

登山口にある駐車場に着く。

風邪気味のためか少し身体がだるい。しかし30分もすると身体が慣れてきた。私はメンバ-の中ほどを歩い

ている。上を見上げると、なんと男性のTさんと女性のSさんが先頭を歩いているではないか!ハァ~ハァ~

して苦しそうには見えるが、かなりのスピ-ドだ。

Tさんは自称画家、64歳という年齢よりも若く見えるが、腹が大きくせりだし、体重100Kg以上はありそうな

巨漢である。女性のSさんは大阪出身、肩幅広くがっしりとした体格だが、腹もすこしせりだし体重もかなり

ありそうな女丈夫。その二人が競り合うようにして登っている。

私は”まだ歩き始めたばかり、まぁ~そのうち二人はつぶれてしまうだろう”と思っていた。ところが1時間後

レストハウスに着いてみると、TさんもSさんも悠々とした顔をして椅子に座って休んで いたのだ。

Tさんは

”アァ~シンド、俺はここまで、僧院には行かない”などと言いながら大盛りにしたカレ-をモリモリ食べていた。

いやはや人は見かけによらぬものである。

12時50分 レストハウスにて昼食後しばらく休憩。

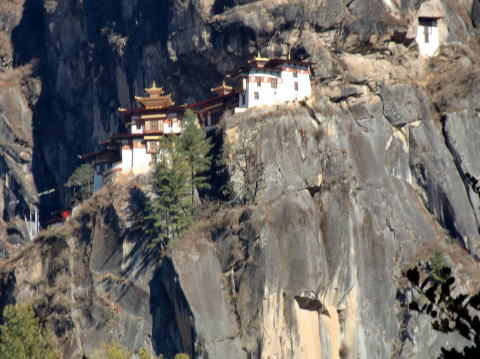

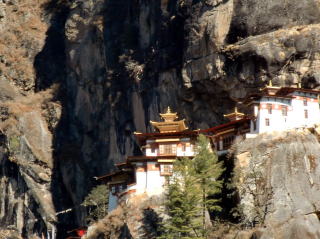

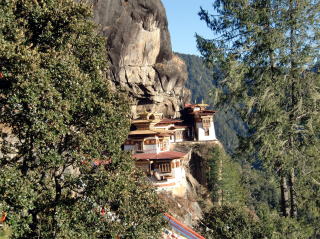

ここから断崖絶壁の岩にへばりつくように鎮座している、タクツァン僧院を眺めてみる。

その直下は500mぐらい垂直に切り立った屏風のような岸壁、とてもそこに近づく道があるとは思えない。

この山もブ-タンの須弥山なのであろう。仏教の世界で神々が棲むと信じられている高山を須弥山と呼び、

そうしたところに建てられた僧院の写真は見たことはあるが、実際にしかもこれほど険しいところに建っている

のを見るのは初めてだ。

今日の空は青く澄み渡り、ヒマラヤの天空に聳えているタクツァン僧院の姿は壮観であった。

レストハウス前のモミのような木の中に、赤い鳥がチョロチョロと飛びまわり、時々眼の前のえさ場にやってくる。

なかなか可愛い、写真をパチリ。

レストハウスから見たタクツァン僧院

レストハウスから見たタクツァン僧院 レストハウスのエサ場にやってきた鳥

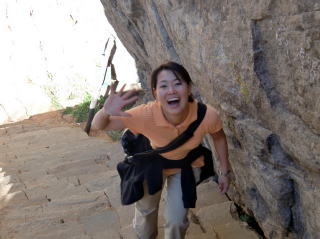

13時50分 レストハウスからタクツァン僧院に向けて出発。まだ道のりは半分も来ていない、あと1時間30分

位はかかるらしい。メンバ-は男性4人、女性4人、それにガイドと添乗員の計10人。レストハウスのところ

まで歩いてきたメンバ-から半分以下に減っていた。もちろん女性のSさんは入っている。それにメンバ-

の最高齢で80歳のIさんも入っていたが、彼は実に軽々とした足取りで歩いている。3日前深夜2時ダ-ジリン

を出発したときは、少し体調を崩していたように思われたIさんとは別人のようだ。 山歩きにはかなり経験を

積んでいる人のように見える。

私は7年前から、樹木や野草に親しむことを覚えた。そのため常に辺りの木々を見ながら歩いている。

頂上を目指してただひたすら山道を登って行くのはシンドイが、この辺りにはどんな植物が生えているのか、

何か珍しいものに出会わないかと見て歩くのは楽しいし、さほど疲れも覚えない。

この辺り標高2800m位、日本では森林限界を過ぎている高さだが、周りはアセビ、シャクナゲ、マツなどの他、

亜熱帯性常緑樹が生い繁り、ときどき木々の間からタクツァン僧院が見え隠れしている。そうした尾根道を

ゆっくり登って行く。

やがて視界開け、突然眼の前にタクツァン僧院が現れてきた。見晴らしの良い展望台のところだ。

ここから600段の階段を下り、そこからまた300段登って行く。ここで荷物を預け、さらに階段を登って15時30分、

ようやく3050mの僧院に到着した。

最後の階段を登ってくる添乗員の佐々木さんをパチリ。すこし疲れているような足取りだったが、私がカメラ

を向けるとパァ~と花が開いたような笑顔を見せてくれた。

この僧院は17世紀に建てられたが、1998年に全焼したため2004年に再建されている。以前は修理のため

観光客は展望台までしか行くことが出来なかったが、昨年から僧院に入ることが出来るようになった。

タクツァンは”虎の巣”という意味。チベット仏教の開祖でもあるグル.リンポチェが、8世紀虎の背中に乗って

この渓谷にやって来て3カ月瞑想、それまで土着宗教を信仰していた住民を、仏教徒に改宗させたという

伝説が残っている。

ここでもグル.リンポチェの八変化の像が祀られ、そこに居た一人の青年僧が”祝福の水”とやらをふるまって

くれた。

眼の前に現れたタクツァン僧院

添乗員の佐々木さん タクツァン僧院

16時20分 タクツァン僧院の見学を終えて来た道を引き返し、17時30分車が待つ駐車場に下山。

聞くところによると一番先に降りてきたのは女性のSさんだったという。さすが女性のパワ-は凄い!

18時05分 ホテルに到着。

1月5日 パロ滞在。今日はパロの街の周辺を観光する日。 快晴、パロの空は明るい。

8時30分、ホテル出発。街の真中を流れる川沿いに走り、橋を渡って山間の道を登って行くと、間もなく

小高い丘の上に建つパロ国立博物館に着く。

この建物は下にあるパロ.ゾンの背後を守るための見張だったが、1968年3代目の国王のときに博物館に

改装された。

円形につくられた建物の4階から6階には、四面に立体形に置かれた仏像、曼荼羅、祭りに使う仮面、大きな

タンカや多種多様の切手、鉄砲や剣、農機具、動物のはく製、生活用品などが展示されていた。その中で

硝子戸の中に 置かれてあった、牛のような不思議な器物を眼にしたとき、一瞬”オャッ”と思った。これを

見た瞬間、奈良東大寺に収められている”漆胡樽”が頭にひらめいた。

それを知るきっかけとなったのは10数年前に読んだ井上靖の小説”漆胡樽”によってである。

それは2000年以上も前につくられたと思われるこの不思議な器物が、遙か西域から人から人の手に長い

流浪の旅を経て、8世紀半ば奈良に将来されてきたものであろうという、壮大な歴史ロマン小説である。

私がシルクロ-ドに惹かれるようになり、たびたび西域に足を運ぶようになったのは彼の一連の小説の影響に

よる ところが大きいが、中でも”漆胡樽”の印象は強烈だった。それだけにこの漆胡樽には何か愛着をもって

いた。何かなつかしいものに出会ったような気がしたのである。私は現物は見たことはないが、わが家の書棚

にある東大寺正倉院という本の中にその写真が載っている。

小説漆胡樽には次のような解説書が紹介されていた。

「一対の器物の大きさは長さ3尺3寸、牛角をそのまま拡大した如き異様な形をしており、木地に布張りをし、

黒漆をかけ手製焼漆塗りのカギワが取り付けてある。上部に口が開き、なにか液体様のものを充たした容器

と思われる。思うに胡とは中国より西方の意であって、外来の器具というわけであろう。おそらく往古沙漠を行く

のに、これに飲料水を入れ、ラクダの背の両側に振り分けにして積んだものならむか」 とある。

このヤクのような角でつくられた器物は、その大きさにおいては 漆胡樽に比し、10分の1にも満たないもので

あったが、その形状と用途、つまり水か酒を入れる容器であるように思われる点では共通している。

チベットに近いブ-タンの北部山岳地帯では、今もヤクや羊を引き連れながら遊牧で暮らしている人たち

が居るという。往古から遊牧民はこの器物の中に飲料水を入れて、草原を移動したのであろう。

パロ国立博物館

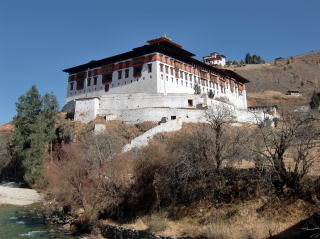

パロ.ゾン

博物館から外に出ると眼下にパロの街が見渡せる。標高2300mの山間の街だが、狭苦しさは感じない。

のどかな田園風景の中にゆるやかに流れるパロ.チュ川の両岸には水田が広がり、その向うに明るい陽光

に照らされたパロの街並みが見えている。そうした風景の中をゆっくり散策しながら、パロ.ゾンの中に入って

行く。

このゾンは17世紀に建てられたが、1907年火事で焼失した後に再建されたもの。

本堂には大乗仏教の3大菩薩である観音、文殊、金剛菩薩が描かれた、大きな仏画が天井から垂れ幕で

覆われてあった。2月にここの中庭で催しされるパロ.ツエチュ祭には、このタンカが開帳されるらしい。

なお、このパロ.ゾンと周辺は映画”リトルブッダ”のロケ地になったところである。

小高い丘から見たパロの街

パロ.ゾンの近くで遊んでいた子

パロ.ゾンを出て次に案内されたのはキチュ.ラカン。ここは7世紀チベット王国(吐蕃)を建てたソンチェン.

ガンポが建立した108ヶ所の寺院の一つで、ブ-タン最古の寺。中に入ると釈迦を 中心に千手及び十一面

観音菩薩が安置され、荘厳で静謐な空気が流れていた。そこに10数人の警官が入ってきて、一斉にひざま

づずいて祈りを捧げていた姿が印象的だった。

キチュ.ラカンを出て12時25分街のレストランにて昼食。

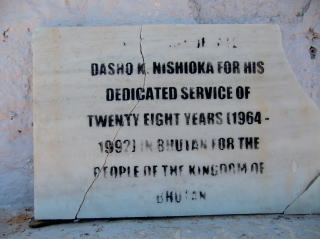

昼食後、西岡京治氏の農業指導の功績が讃えられた記念塔、メモリアル.チョルテンを訪れた。

資料によると、1962年大阪府立大学によるネパ-ル学術調査隊に参加し、ヒマラヤ地方の農業に対する

関心を深めていた西岡氏は、1964年JICAからの派遣が決まりブ-タン入りする。

彼は1992年59歳で亡くなるまで28年間に及び、ブ-タンで農業指導にあたった。当初は伝統的な手法に

固執するブ-タン人に日本式農業をとり入れてもらうことは大変な苦労があったと思われるが、彼の誠実な

人柄と常にブ-タン人の立場に立って考える発想は、次第に支持者を増やし、近代的な農業技術の導入が

評価されるようになった。

その功績が国王に認められ、1980年ダショ- (国王から与えられる最高爵位)が 授与された。

外国人でダショ-が授与されたのはスイス人が一人いるらしいが、その名前を知らなくても西岡氏の名前

を知らないブ-タン人はいないという。私はブ-タンに来るまで彼の名前はおろか、そのような 日本人が

居たと いうことすら知らなかった。異国で28年間過ごし、その半生をヒマラヤの山間に住む人たちのために

尽くした一人の日本人に、心から敬意を表わしたい気持である。

多くのダルシンがはためき、パロの街が見渡せる丘の上に建てられた彼の白い記念塔は、その尖塔を

ブ-タンのぬけるような青い空に突き上げていた。

西岡京治氏の記念塔

その後パロの街をゆっくり散策、土産物屋の一軒に入り、祭りによく見られる仮面を買った。

私は子供のころから郷里の石見神楽が好きで、その影響もあってか旅に出ると時々面を買うことがある。

石見神楽の大きな般若の面をはじめ、ネパ-ル、中国、タイ、スリランカ、カンボジア、韓国等の面がわが家

の壁に架けられてあるが、その面の表情も国によって様々でなかなか面白い。パロの散策を終えてホテルに

帰る。

しばらく休憩したあと、ホテルのレセプションホ-ルにて王立舞踊団によるブータンの民族舞踊を観覧した。

現地旅行社からのドリンクサ-ビスあり、私はウイスキ-をいただく。このウイスキ-、ブータン産のものだが、

なかなか美味い。スコッチかと間違えたほどである。

舞踊団員は10人位。仮面の踊りは跳躍を多くとり入れ、テンポが早い。3年前中国の青海省に あるタール寺

で見たときの仮面の踊りは、非常にゆるやかで退屈してしまったが、こちらのほうはリズミカルで躍動的、見て

いて面白い。 神が悪霊を退治したり調伏したりするという筋書は日本の神楽舞と似て いるが、踊りはまったく

違っている。 また日本の神楽舞では大太鼓、小太鼓、シンバルといった打楽や横笛を使うが、この踊りでは

ブ-タン独自のシンバル、横笛、鉄筋、ギタ-を使い調子をとっていた。

印象的だったのは女性4人が踊りながら歌っていた民謡のような歌。稲が実りを迎えてきたときの作業歌

かもしれない。ウイスキ-を何杯もお替りしながら眼をつむって聞いていると、宮崎県の民謡 ”刈干切り歌”

を思い浮かべた。その声は何とものびやかで、ヒマラヤ山塊の山から谷間へ、谷間から山へコダマしている

ようにも聞こえ、かっての心のふる里に帰ってきたようなこころ和む思いをした。

人前で踊ることなどとんでもないと思っていた私が、酔った勢いでいつのまにか皆の輪のなかに入って

踊っていた。その姿はただフラフラと手足を動かしていただけで、まるでタコが踊っているように見えていた

かもしれ ない。夕食前の楽しいひと時であった。

ブ-タン国立舞踊団による仮面の踊りと歌いながら踊る女性たち

1月6日 パロから空路デリ-

そろそろ今回の旅行も終わりに近づいている。 早朝5時 パロのホテル出発。

7時45分パロ空港を飛び立ち、インド時間10時15分デリ-に着く。バンコク行きは深夜発のため、それまでデリ-のホテルに行き部屋に入る。皆は市内観光に出かけていったが、私は夕食まで部屋で休憩させて

もらうことにした。

19時10分、街のレストランで夕食後、バスでデリ-空港に向かい20時45分着。ところが空港は濃い霧に

包まれており、深夜まで待ったがデリ-発バンコク行きのフライトはキャンセルとなり、私たちだけでなく、

大勢の乗客がタイ航空指定のホテルに向かうことになった。

ホテルに着いたのは未明の1時頃、しかしフライトキャンセルされた大勢の乗客が一度にどっと押し寄せた

ためか、フロントは大混乱、なかなか部屋が決まらない。1時間以上待っただろうか、やっと指定された

部屋に行った。ところが先客がいたのである。 もしかしたら部屋を間違ったのかもいれないと思ってフロント

に戻ってきたら、先客がいたのは私たちツア-メンバ-全員がそうであった。いったいどうなっているのだろう。

このあとも添乗員の佐々木さんは一生懸命フロントに交渉してくれている。

まぁ、しかたがない、ゆっくり待とう。ソファに足を投げ出し、ウトウトしていると彼女から声がかかった。

時計を見ると4時。ようやく部屋に入ることができた。

部屋はVIPルーム。一泊10万円以上はするだろう。大きなダブルベッドの部屋が二つ、それに 炊事場、

リビング、応接室がついていた。フロントはこの部屋を使いたくなかったのかもしれない。 しかし男性5人が

寝るわけだがベッドが一つ足りない。この時一番身体のデッカイTさんが進んでソファに寝ると言ってくれた。

申し訳ないと思ったが私はベッドに寝させてもらうことにした。

1月7日~8日 空路デリ-~バンコク~成田

2時間ぐらい眠っただろうか、少し楽になったので朝7時前に起きてレストランに行くと、佐々木さんに

出会った。彼女はまったく寝ていない様子。おそらく私たちの部屋割の交渉を終えたあとも、日本や現地の

旅行社、航空会社と連絡をとりながら、飛行機の出発時間の確認、それに伴う空港へのバス の手配などに

務めてくれていたのであろう。

朝10時 ホテルからデリ-空港へ。空港はまだ霧に包まれていたが、何とか14時20分デリ-を飛び立ち

4時間後、バンコクに到着した。そして未明バンコクからTG642便にて1月8日早朝成田空港に 到着する

ことができた。予定より1日遅れの帰国である。

ス-ツケ-スを受け取りそれを押しながら、添乗員の彼女に”じゃ~またね”と声をかけると、彼女は

「本当にありがとうございました。またいつの日かお会いできる日を心から楽しみにしています」と言って小さく

手を振りながら見送ってくれた。

私は14年前からこうした旅行を続けているが、その中ですばらしい添乗員に出会ったことはある。

しかし彼女ほど爽やかに接してくれた添乗員は初めてである。彼女はいつもにこやかに笑顔を見せながら

私たちの世話をしてくれた。

今までこのようなツア-旅行で再び同じ添乗員に出会ったことはないが、いつの日かもし彼女に会う

機会があったら、その時は”さわやかさん”と呼ばせてもらうことにしよう。これからも私たちの旅行が楽しく

なるような添乗の仕事に、頑張ってもらいたいと思う。

佐々木さんご苦労さまでした。 ----- さようなら。

私はかなり疲れてはいたが、清々しい気分で成田空港をあとにした。

さあ、これからわが家に帰り一眠りしたあと、いつもの日本料理屋で一杯やることにしよう。

―了―

.