2004年6月、またパミ-ル越えパキスタンヘの旅をすることになった。

3年前は9.11事件あおりをうけて旅の途中で帰国ぜざるをえなくなったことが、いつも胸に

ひっかかっており、その気持をスッキリさせるために、もう一度このコ-スを訪ねてみたいと

思っていたのである。

この第2部では、2004年6月と1996年8月の旅を織りこみながら書いていきたいと思う。

私たちは2004年6月25日成田を出発、タクラマカン砂漠オアシスの街々を経巡り、カシュガル

からパミ-ル高原を越え、7月1日夜遅くパキスタン最北部のフンザに着いた。

翌日の未明3時40分ホテル出発、フンザの高台にあるドゥイケルの丘を目指す。朝日に輝く

カラコルムの山々を展望するためである。ジ-プに乗り街中から狭い山道に入ったが、そこは

ゴロゴロと大きな石がころがる大変な悪路。手すりに掴まっているが左右上下に大きく揺れ動き、

ドアや隣の人に倒れ込んだり、飛び上がって天井にに頭をぶっつけそうになるときもあった。

30分後ようやくドゥイケルの丘に着く。そこにはホテルもあった。ガイドのアリさんの実家

らしい。

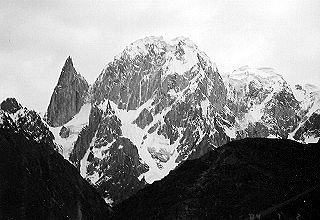

その日は生憎の曇り空、寒さに震えながらしばらく待っていると、ソマヤの山頂に陽が当り

はじめた。しかしその右手のラカポジ、左手遠くに見えるゴ-ルデンピ-ク、サルタ-ル、後方

のフンザピ-ク、レディフィンガ-などには陽が当らず、いずれも表情は暗い。

山頂に陽が当りはじめたソマヤ

ラカポジ 7788m レディフィンガ-(左)とフンザピ-ク(右)

2時間近く待ったが天気好転せず、あきらめて下山する。その後はガニッシュ村を散策したり、

バルチット城を見学したりしたが、これについては第一部に書き入れているので省く。

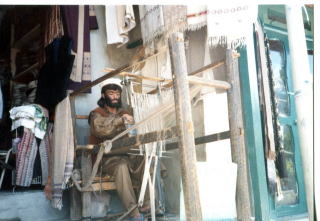

バルチット城からはフンザの商店街を歩きながら、ホテルへ向かった。のどかな山峡の街だ。

どこか日本の田舎町のような雰囲気を感じる。道脇の軒先には絨毯やマフラ-、衣服、帽子など

が飾られ、石垣の上の工房では機織り職人も見られる。道行く人たちの表情もおだやか。

メンバ-のIMさんは街の人から

「どこから来た?」...と声をかけられ、

「日本から来ました」...と答えると

「オオッ、ジャパニ-ズ!」...と言われ、握手されたという。

どうしてこれほど日本人に親しみをもってくれているのだろう...日本人によって建てられた学校

がフンザにあるためか、それとも原爆を落とされた唯一の被爆国でありながら廃墟の中から立ち

上がり、経済発展をとげた日本人に敬愛の情をもってくれているのか...。

フンザの商店街

フンザの機織り職人 フンザの店の前で

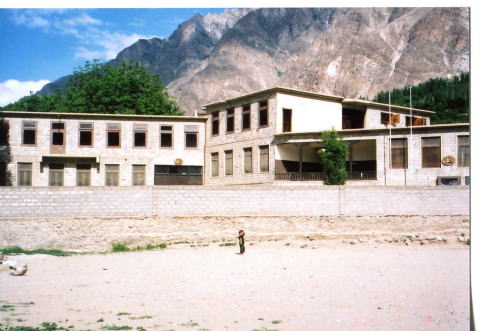

翌日の午前中はハセガワ メモリアル パブリックスク-ルを訪ねた。登山家・長谷川恒男の

遺志を継いで、彼の奥様や友人によって建てられた学校である。彼は生前奥様に、フンザに学校を

建てたいね、と話していたらしい。

彼は神奈川県出身の世界を代表する登山家。1977年から1979年にかけてヨ-ロッパアルプス

3大北壁の冬季単独初登攀を果たし、その偉業は映画「北壁に舞う」で紹介された。

その後も1981年南米アコンカグア南壁初登攀に成功するなど、世界のトップクライマ-として

活躍していた。しかし1990年、当時未登峰だったウルタル2峰(7388m)南西壁に挑んだが、

悪天候のため撤退、翌1991年友人の星野清隆と共に再度挑戦を試みるが10月10日、雪崩に巻き

込まれて遭難した。

2人の遺体はフンザの人たちの厚意により、ウルタル渓谷のベ-スキャンプから少し登った

3300m付近に埋葬されている。今でもフンザを訪ねる日本人トレッカ-が、ときおり供え物を

することがあるという。

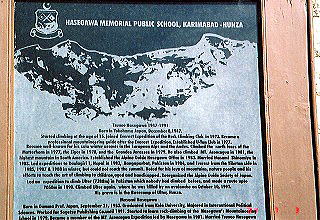

校門横の壁には彼の登山家としての足跡や、この学校が建設されるようになったいきさつが

書かれたパネルと、日本とパキスタンの国旗が交わる表札が掲げられてあった。

ハセガワ・メモリアル・パブリックスク-ル

長谷川恒男の足跡が書かれたパネル 日本とパキスタンの国旗が交わる表札

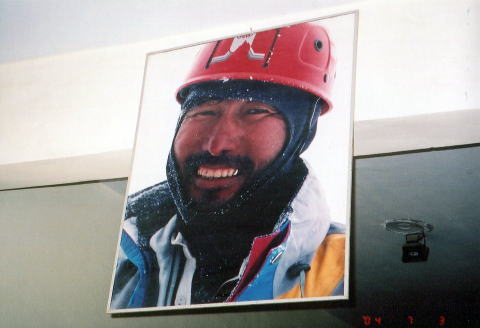

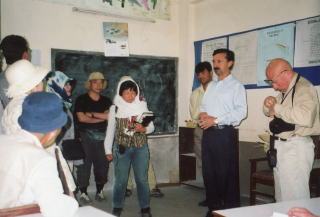

私たちが訪ねた7月3日はちょうど夏休みとあって生徒はいなかったが、校長先生が出迎えて

くれて室内を案内していただいた。中に入っていきなり眼についたのが長谷川恒男の写真、廊下

の天井近くに大きなパネルとして掲げられてあった。ある日の彼の写真だろうが、その微笑んで

いる表情からは、いつも生徒たちをやさしく見守っているような雰囲気が伝わってくる。

天井近くに掲げられてあった長谷川恒男の写真

案内された部屋には”たかつきたけし”と書かれた記念図書館や実験室、コンピュ-タ-室など

もあった。この学校には564人の生徒が学び、30人の先生が教育に勤めているという。あれから

10年を経た現在は、もう少し増えているかもしれない。

私たちは学校からの要請もあり、いくらかの寄付をさせてもらった。私は10ドルだったが、

中には40ドル出す人もいた。この学校が長く続くことを願っての想いからである。

出迎えてくれた校長先生(右) 校長先生とツア-メンバ-

たかつきたけし記念図書館入口 図書館の内部

ウルタル峰はこの学校の上の方に聳えているはずだが、いつも霧に巻かれてよく見えない。

2001年9月のときに、雲の中からわずかに覗いた山容を見ただけである。山頂付近は激しい風が

吹き荒れているように思える。

ウルタル峰は1996年7月、日本人によって初登頂された。そういえば1996年8月フンザに来た

とき、ガイドからこの話を聞いたような記憶がある。

雲の中からわずかに覗いたウルタル峰

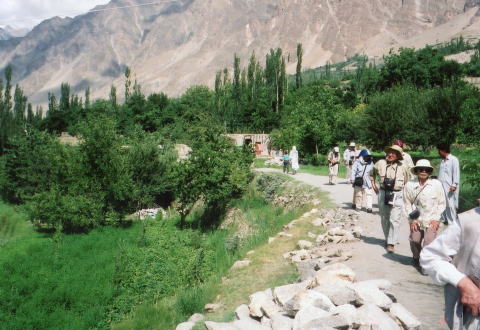

学校からはフンザ山麓に流れる用水路を散策した。リンゴ、アンズ、スモモ、サクランボなど

の木々が生い茂るのどかな道だ。道脇や林の中に生っている実は誰が採ってもいいらしい。

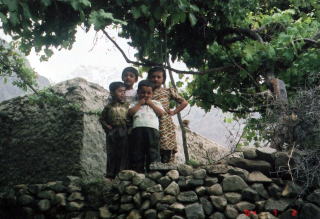

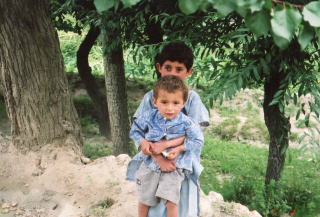

家の前で遊んでいる子供たちが、”ハロ-!、ハロ-!”と大きな声で呼びかけてくれ、何とも

心和む気持になる。弟を抱きかかえ、私たちを見つめる子供もいた。空気はいいし果物も豊富、

フンザは長寿の里として知られているが、なるほどと思う。

途中ガイドのシャヒ-ルさん宅を訪問、たくさんのサクランボをご馳走になった。喉が渇いて

いた時で、とても美味しかった。心温まるもてなしである。

用水路を散策するツア-メンバ-

私たちに声をかける子供たち 弟を抱きながら私たちを見つめる子供

ホテルで昼食後、私たちはギルギットに向かった。ラカポジ(7788m)が時々見え隠れして

いるが霧がかかり全景は見えない。3年前はくっきりとした姿を見ることができたが残念。

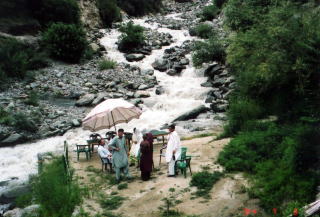

40分後ラカポジ・ビュ-ポイントに着きティ-タイム。ラカポジを見上げるがやはり厚い雲に

覆われ、その姿を望むことはできなかった。ただ山腹辺りに巨大な氷河が見られ、その雪解け水

が眼の前の渓谷に流れ下っていた。この流れもインダス河の源流のひとつである。

ラカポジから流れ落ちる氷河

ラカポジ ビュ-ポイント

うしろを振り向くと山腹の斜面に1本の長い道が伸びていた。シルクロ-ドの旧道だという。

往古からラクダ率いるキャラバン隊が、旅人が、そして玄奘三蔵もこの道を通ったのかもしれない。

この辺り、いかにもシルクロ-ドらしい雰囲気を感じるところだ。

山の斜面に伸びるシルクロ-ドの旧道

ラカポジ・ビュ-ポイントからほどなく、ヒマラヤ山脈とヒンズ-クシ山脈が交差するところ

に出た。一見大きな峡谷のように見えるが、この地下深くにヒマラヤ山脈の西端と、ヒンズ-クシ

山脈の東端の岩盤が重なり合っているのである。パキスタンで大きな地震が起きているのは、

これらの大岩盤がときどき動くためかもしれない。

ヒマラヤ山脈とヒンズ-クシ山脈が交差する峡谷

ギルギットのホテルに着きチェックインしたあと、ジ-プに乗り換え”カルガ-の磨崖仏”

と呼ばれる仏像が彫られているところに向かう。小さな川沿いの道を行くのだが、大小の石が

ころがるひどい悪路で、車左右上下に大きく揺れる。わずか5kmの道のりだが、現地まで30分

かかった。

磨崖仏は、地上から30mの高さにある岸壁にあった。おそらく岩上からロ-プを吊るし、足場

をつくって彫られたものだろう。仏像は高さ5m位あるという。7~8世紀頃に造られた仏像と謂わ

れているが、この辺り、当時はチトラル、チラス、シャティア-ルへの道の交差点だったところで、

華やかな仏教文化が栄えていたのかもしれない。

カルガ-磨崖仏

私たちが乗ったジ-プ カルガ-磨崖仏が立つ岸壁

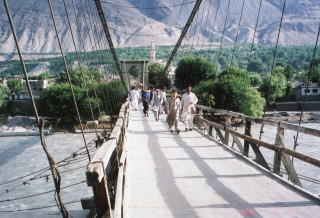

カルガ-谷から街に戻り、バザ-ル街そばのギルギット川に架かる吊り橋を散策する。

この辺りにくるとギルギット川は量を増し、黄褐色の流れに無数の白波をたてながら奔り下って

いた。川幅広く流れも速い。ギルギット川もこの下流でフンザ川と合流、さらにその先でインダス

河本流に呑み込まれていく。

ギルギットのバザ-ル街 ギルギット川に架かる吊り橋

ギルギット川 ギルギット川に架かる吊り橋

左手遠くには、夕日で赤く染まった雲の下にラカポジ連山の険俊な姿があった。ラカポジも

これが最後の見おさめである。

ラカポジ連山

翌日ギルギットのホテルを出発してから40分後、ギルギット川とインダス川の合流点に着く。

右手から流れてきたインダス河と、南下してきたギルギット川が重なり合い、さらに大きな流れと

なる。川幅はどちらも同じ位、川の色は赤褐色。インダス河はさらに深い峡谷を奔り続け、やがて

アラビア海に注いで行く。

ギルギット川とインダス河の合流点

ここから30分位走ったところにナンガパルパットのビュ-ポイントがあったが生憎の曇り空、

その姿を望むことは出来なかった。しかし1996年8月の時は、すばらしい姿を見せてくれた。

やや遠かったが、その白い峰々は美しかった。私は感動のあまり両手をあげてバンザイした。

初めて眺める8000m峰だったのである。

ナンガパルパット 標高8125m

ナンガパルパットを背にバンザイ ナンガパルパット

このナンガパルパットの雄大な姿に魅せられて以来、私はいくつかのヒマラヤの8000m峰を

遠望しているが、いちばん近かったのがエベレスト、そのときの感動は「チベット紀行」の中に

入れている。

ナンガパルパットのビュ-ポイントからカラコルムハイウエ-を少し南下し、ライコット橋を

渡っところにナンガパルパットの登山口があった。対岸の山々が連なる壁に1本の糸のように伸び

ていた道が、ナンガパルパットへ続く道だと思われる。

ナンガパルパット登山口付近

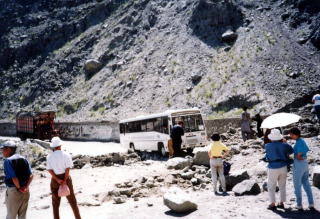

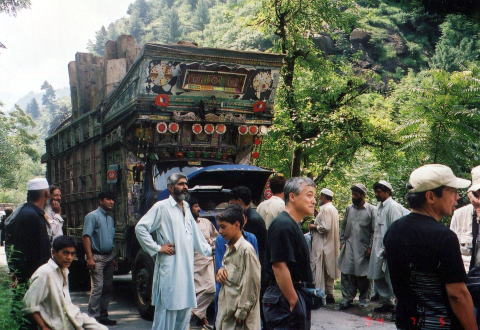

私たちのバスはインダス河の渓谷沿いの道を左に右に曲がりながら走っていたが、前方に

カラフルなトラックが止まっているのが見えた。どうやらガケ崩れらしい。先へ行けない。

全員バスから降りる。

トラックの先では道が大きく割れ、辺りにゴロゴロと転がる大小の石が道をふさいでいた。

トラックに下がってもらい、バスを先に行かせてもらう。ドライバ-とガイドが窪みに石を詰め

込んでいる間、私たちはその様子を見たり、辺りの景色を眺めたりしていた。その時ガラガラと

いう音、瞬間前方の崖上から大きな石が転がり落ちていくのが見えた。危ない、危ない…

カラコルムハイウエ-は落石が頻繁に起きるところだ。

ガケ崩れで立ち往生する私たちのバス

ガケ崩れの手前で止まっているトラック バスの様子を見るツァ-メンバ-

40分ぐら経っただろうか、バスようやく脱出する。再び渓谷沿いの道を走りはじめる。時々

派手に飾りたてたパキスタントラックに出会うが、その他の車は見られない。道行く人の姿も

ない。通り過ぎて行くのはトラックだけである。

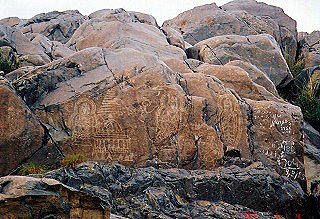

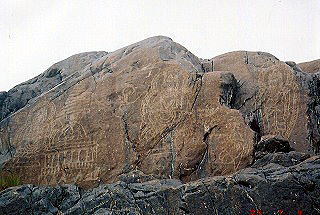

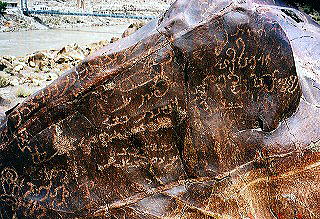

やがてチラスに入り、シャティア-ル線刻画と呼ばれる岩絵が描かれたインダス河畔で休憩。

この岩絵は長い角をもったヤギや仏像、不思議な文字など様々なものが描かれていた。

動物画は先史時代、仏像はガンダ-ラ文化華やかし頃のクシャン朝時代に描かれたものでは

ないかと謂われている。不思議な文字は、カロシティ文字だという。ただ、いずれの画もぼんやり

して見えにくい。

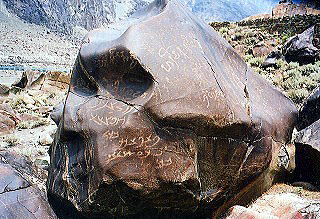

岩に描かれた線刻画

石に描かれた不思議な文字

この付近にダムの建設計画があると聞いた。あれから10年の歳月を経ている。今頃これらの

岩絵群はダムの底に沈んでいるかもしれない。そうだとしたらとても残念だ。

近くのロッジホテルで昼食をとったあと、再び走りはじめる。バス急坂を登っていく。

やがてインダス河との落差が最も大きいところに出る。標高1200m、河まで300mある。眼下に

吊り橋が見える深い峡谷の底に鉛色のインダス河が奔り、時々左手から青い水をたたえた支流が

流れ込んだりしている。インダス河の表情は刻々と変化して行く。カラコルムハイウエ-の壮大

な眺めである。

インダス河に架かる吊り橋

インダス河に流れこむ支流 峡谷を流れるインダス河

車ゆるやかに下って行き、再びインダス河近くを走るようになる。上を見上げると遙か山頂

付近に民家チラホラ、そこへ通じる道らしいところは見当たらない。あんなところにも人が住ん

でいるのか…どうして生活しているのだろう…そんな思いで見つめていた。

ふと気がつくと、両岸に高く張られたワイヤ-ロ-プでスルスルと対岸へ渡って行く人が目に

入りビックリ。滑車に吊るされた小さな箱に入っているとはいえ、下はインダス河の濁流が岩を

噛んでいる。手でロ-プをたぐり寄せながら対岸へ近づいていたのだ。まるで曲芸師のような技

である。山頂に暮らす住人かもしれない。

車ひたすらインダス河沿いを走り続け、ペシャムの町外れにあるホテルにチェックインする。

翌日ペシャムの街からカラコルムハイウエ-に別れを告げ、右手のスワ-ト渓谷に入った。

展望大きく平原に緑の木々多くなる。ロバ車で木陰の道を行く人、川の中で泳ぐ子供たちの姿が

眼につく。そのそばで水牛も水遊びをしていた。

ロバ車で道行く人 川辺で遊ぶ水牛と子供たち

山道に入る。周りの緑の木々が瑞々しい。大麻も繁茂していた。一見小さな竹のような形をして

いる。この大麻、羊が食べるらしい。だからパキスタンの羊は、ヨロヨロと歩いていると聞いた。

羊のエサになるためか当時パキスタンでは、大麻の取り締まりはさほど厳しくなかったのかもしれ

ない。

坂道を上っている時、数台のトラックが止まっていた。先へ行けない。どうやら先頭の大型

トラックがエンコしたようだ。見ていると、ドライバ-が油の入ったバケツを持ってきて自分の

トラックの蛇口に入れ始めた。他のトラックから油をもらったらしい。何とものどかな風景である。

エンコしたトラックと様子を見る人たち

ようやく動きはじめた。ヤレヤレ、しかしこんな情景はどこにでも見られるものではない。旅を

していると、思いもかけないことに遭遇するものだ。

山道を抜け広々とした農村地帯に出る。遠く水牛がのんびりと草を食み、畑仕事する人たちの

姿も見える。しばらく走りレストランで昼食。鮮やかな花々が植えられた庭先には白いテ-ブルと

椅子が置かれ、そのそばで鶏が炭火で焼かれていた。明るい陽光が降りそそぐしゃれたレストラン

だ。昼食後、椅子でくつろいでいた添乗員のIMさんをパチリ。

スワ-ト渓谷の農村風景

椅子でくつろぐ添乗員のIMさん 炭火で焼かれる鶏

スワ-ト渓谷は、今年ノ-ベル平和賞を受賞したマララさんの出身地である。彼女はタリバンに

銃撃されながらも奇跡的に命をとりとめ、貧しい女の子たちが教育を受けられるよう訴え続けて

いる。

この美しい観光地は、私たちが訪れた3年後の2007年テロが相次ぐ場所となり、400以上の学校

が破壊されたという。彼女の切なる声を受け入れ、この国の女の子たちすべてが学校に通える

よう願う。私はこの地を観光中、ルピ-ルピ-とお金をねだりながら手を差し出す女の子に出会っ

ている。そういう女の子がいなくなるためにも…。

その後私たちは農村地帯からサイドシャリフの街を通りぬけ、ブトカラ遺跡を訪ねる。

紀元前から10世紀に到るまで拡張工事が実施されたガンダ-ラ遺跡のひとつである。

建物はすでに無くなっていたが、数多くの基底部が残されていた。紀元前3世紀にはアショカ王

時代の大ストゥ-パが建っていたらしい。基底部の壁面にはギリシャ風のレリ-フもいくつか

見られたが、これも仏教遺跡である。当時アレキサンダ-の子孫がこの地帯に住みつき、仏教を

信仰していたのかもしれない。

基底部が残るブトカラ遺跡

ギリシャ風のレリ-フが残る基底部

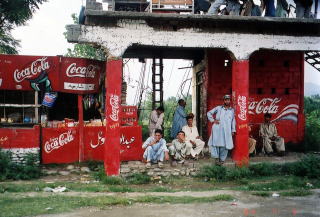

ブトカラ遺跡からミンゴ-ラの街に近づくにしたがい、車多くなる。そのほとんどはオ-ト

三輪タクシ-と、タクシ-、小型トラックも走っている。タクシ-や小型トラックには大勢の人が

詰め込まれ車の上にも、横も後ろも、あふれんばかりの人たちがむらがりぶらさがっていた。

ビックリ仰天、この国の人たちの凄まじいエネルギ-を感じる。

大勢の人を乗せて走るタクシ-、小型トラック

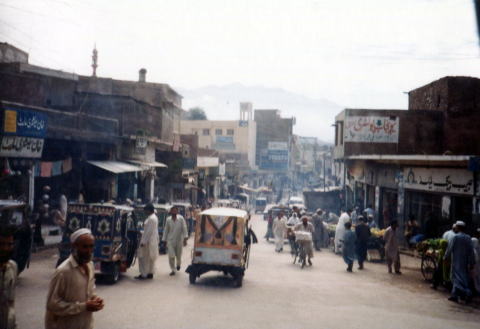

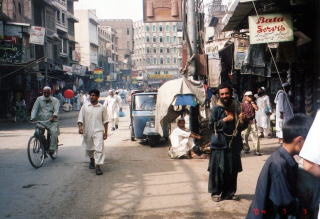

ミンゴ-ラのバザ-ルに入ってまたビックリ。車のクラクションが絶え間なく響きわたり、

スゴイ喧騒に驚いてしまったのだ。そんな通りを髭を生やし、ダブダブの民族服を着た大勢の男

たちが歩きまわり、その間をオ-ト三輪や車が自由自在に走り回っていた。うっかりするとブチ

当たって轢かれそうになる。

私は案内された絨毯屋の店先でその様子を眺めていた。ここでも大勢の人を満載にした車、

自転車に乗った人、大きな荷物を背負った人たちが通り過ぎて行く。通りには肉、野菜、果物、

香辛料、衣服、絨毯、工芸品などの店が雑多に立ち並び、軒先で声高に怒鳴り合っている人も

見かける。

ミンゴラ・バザ-ル

ミンゴラ・バザ-ル

裏通りに入ると急に静かになる。工芸品や衣服、絨毯屋が軒を連ね、ナンを焼く店や生きた鶏を

金網に入れて客待ちしている店もあった。彼らは雑談したり、その前を通るとこちらをじっと見つ

める男たちもいた。ただ女性の姿はほとんど見かけない。まさに異国の風景である。

工芸品と衣服屋の裏通り 生きた鶏を売る店

その日は、スワ-ト渓谷の小高い丘に立つホテルに泊まった。こじんまりした造りだがなかなか

瀟洒なホテルである。眼の前には清冽なスァット川が流れ、展望も大きい。中州には牛がのんびり

と草を食み、人影も見える。

スワ-ト河畔の風景

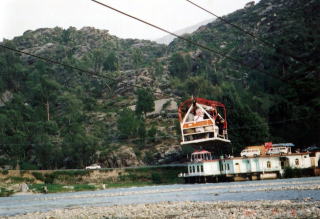

私はホテル前から出ていたゴンドラに乗って中州まで行ってみた。6人乗りのゴンドラで囲い

はなく、時々吹いてくる風が心地よい。爽やかな気分になる。中州には飲み物や菓子類などの

売店があり、河畔で涼む人や、水遊びしている少年もいた。

スワ-ト川に架かるゴンドラ

スワ-ト川中州の売店 中州で涼む人たち

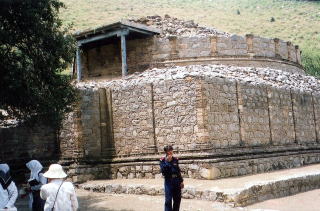

翌日はスワ-ト渓谷に点在するガンダ-ラ遺跡巡りに出かけた。バスから降りて歩いて行くと、

緑の木陰に円筒形の塔が見えてきた。シャンカルダ-ル・ストゥ-パと呼ばれる仏塔らしい。

周りには民家が数軒、畑も広がっていた。スワ-ト渓谷の静かな田舎村である。

シャンカルダ-ル・ストゥ-パ

仏塔に近づくと、歴史学者と称する人物が私たちに話しかけてきた。

「あの仏塔は長い間放置していたため、上に草木が生えてきました。今草木を刈り取っている

ところです。その作業が済み次第、ここの発掘調査を予定しています」

見上げると塔の上で数人の男たちが作業していた。今にもすべり落ちそうな危険なところである。

しかしイスラム教を信仰しているパキスタンで、仏教遺跡を大事に護っている人がここに居る...

私はそんな思いで彼らの作業を見つめていた。

この遺跡は3~4世紀に建てられた仏教遺跡で、基壇下には数多くの仏像が祀られていたという。

仏塔には8つに分割された仏舎利が納められ、大唐西域記には「上軍王塔」と記されているそうだ。

仏塔の高さは27.5m、直径は13m。

シャンカルダ-ル・ストゥ-パ

仏塔の上で作業する人たち 仏塔に架けられた梯子にいる人

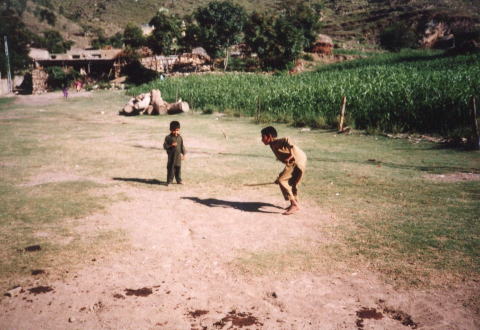

仏塔下の空地で二人の子供が木の棒をもって遊んでいたが、その様子を見て私はハットした。

何と私が子供のころに遊んだピンコロシャンではないか...。ピンコロシャンは長短2つの棒で遊ぶ。

土に掘った細長い小さな溝に短い棒を横に載せ、長い棒で短い棒を跳ね上げて飛ばし、その距離

で競う遊びである。あるいは多勢の者が飛ぶ方向に待ちかまえ、受け止められたら交代すること

を予め決めて遊ぶ時もある。受け止められなければ続けることが出来る。

しかしその方法はだんだん難しくくなる。例えば溝に短い棒を斜めに立てて、後ろ向きに、あるい

は股の下から長い棒で短い棒を空中に跳ね上げて叩き、遠くへ飛ばしたりして続けていくのである。

子供たちは、私が子供の頃とほぼ同じ方法で遊んでいた。もしかしたらピンコロシャンのル-ツ

はここにあったのか...大乗仏教がここガンダ-ラから中央アジアへ、さらに中国大陸、朝鮮半島

から日本へ伝わってきたように...私は懐かしくなり、しばらくの間その遊びをじっと見つめていた。

ピンコロシャンという名前は私が子供の頃の呼びかたで、この名前も遊びも、私の田舎の高齢の

人はともかく、知ってる人はほとんどいないのではないかと思われる。ただパキスタンの田舎では、

まだピンコロシャンで遊んでいる子供がいるかもしれない。

ピンコロシャンで遊ぶ子供たち

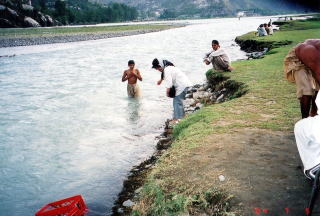

シャンカルダ-ル・ストゥ-パからスワ-ト川沿いに走り、アレキサンダ-軍が渡河した

とされる地点に来る。なるほどスワ-ト川はゆったりと流れ、水深も浅そうに見える。ここが

一番渡りやすかったのかもしれない。もちろん当時と長い歳月を経た今とでは、その流れも

川幅も地形も随分違っていると思われる...。河畔には低い草木が絨毯のように広がっていた。

アレキサンダ-軍が渡河したとされる地点

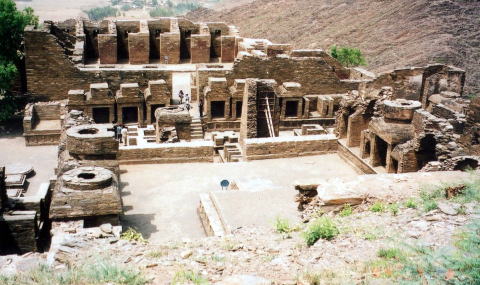

その後昼食のあとマラカンダ峠(950m)を越え、タフティ・バイ寺院を訪ねる。

山の高台から斜面にかけて数多くの僧院の跡が残されていた。ガンダ-ラを代表する仏教遺跡

である。敷地もかなり広く保存状態もよい。紀元1世紀から7世紀にかけて造られたものらしい。

タフティ・バイ僧院

タフティ・バイ僧院の一角

タフティ・バイ僧院の一角 タフティ・バイ僧院にて

他に見学者はいない、シンと静まりかえっている。院内には僧侶の瞑想部屋、奉献塔、僧院、

塔院跡、浴場跡などが見られ、丘の上には泉もあった。その多くはクシャン王朝時代

(紀元1-3世紀)に造られたものといわれる。

クシャン朝第三代のカニシカ王(紀元2世紀)は、ガンダ-ラ地方に仏教を保護奨励、広めた

王として知られている。

仏像は首のないものが多かったが、囲いには完全な仏像が展示されてあった。その表情からは

西洋と東洋が融合した雰囲気を感じる。

瞑想する仏像 首のない仏像

タフティ・バイからガンダ-ラでいちばん古い街チャ-ルダ-を通り、ペシャワ-ルのパ-ル

コンチネンタルホテルにチェックインした。内部装飾の華麗さはもちろん、3つのレストラン、

プ-ル、美容院、テレビの衛星放送などの他に、外人専用のバ-もある最高級のホテルである。

しかしこのホテルは何年かあと、何者かによって爆破され、多勢の犠牲者が出たと記憶している。

パ-ルコンチネンタル・ホテル ホテルの庭

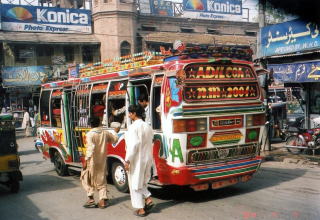

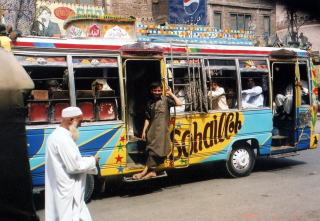

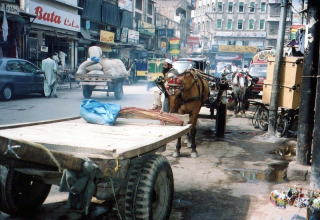

翌日はペシャワ-ルの旧市街、キサ・カワニ・バザ-ルに出かけたが、まだ朝の9時過ぎだと

いうのにカラフルなバス、車、オ-トバイ、オ-ト三輪、馬車やロバ車があわただしく行き交い、

人間はその間をぬうように横切っていた。車も、馬も、人間もそれぞれ勝手な方向に動きまわっ

ていたのだ。しかも警笛が絶え間なく鳴り響き、ものすごい喧騒だ。エネルギ-に満ち溢れて

いる。ミンゴラ・バザ-ルもそうだったが、ここはそれ以上である。これはまさに異国の風景だ…

驚き感動すら覚えてしまう。

カラフルなバス

バザ-ル通りの馬車 店の前のロバ車

キサ・カワニ・バザ-ルの通り

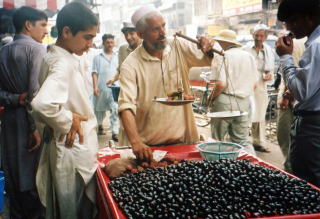

通りには肉、野菜、果物、衣料品、絨毯、置物、工芸品、貴金属、両替屋、香辛料、鞄、帽子、

食堂などありとあらゆる店が立ち並んでいた。木の実を売る店もあった。量りは昔懐かしい竿秤。

竿秤で木の実を量る店の人 店前で料理する人

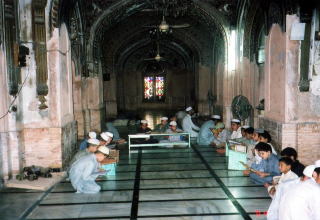

街にはあちこちにモスクが見られた。そのひとつに入らせてもらうと、子供たちがコ-ランを

勉強していた。声を出して読み上げ暗誦していたように思える。

ペシャワ-ルのモスク コ-ランを勉強する子供たち

1996年に来たときは、カイバル峠に向かうべくペシャワ-ルを出発した。

カイバル峠は紀元前4世紀にはアレキサンダ-が、7世紀には玄奘三蔵が、そして数しれない

探検隊や隊商たちが往来した、東西文明を結ぶ重要な要衝地だったところだと謂われている。

この峠には様々な民族、文化、宗教、芸術が行き交ったことだろう。それだけに是非訪ねて

みたかったところである。

峠の向うにはアフガニスタンが見えるはずだ...そう胸をワクワクさせながら出発したのだが、

アフガニスタン難民街からブラックマ-ケットを通り過ぎたところで、ストップさせられて

しまっ た。外国人はこれより先立入禁止、という大きな立札が掲げられていたのである。

カイバル峠近いアフガニスタン国境付近で ガイドのナジ-ブさんと

立札のことはガイドのナジ-ブさんも知らなかったらしい。彼が警察に訊ねたところつい数日

前、軍の高官が射殺されたという…この辺りから先カイバル峠一帯は、政府の法も及ばない部族

社会になっているところである。残念だがやむをえない、私たちは引き返すことになった。

ペシャワ-ルから東に進路をとり1時間半後、アトックに出た。インダス河とカブ-ル川が合流

するところである。非常に大きな景観だ。川はいくつかの中州の間を曲がりくねって流れ、対岸は

遠く霞んで見える。川幅はどちらも大きい、ほぼ同じ位か。青みを帯びたインダス河に、正面から

カブ-ル川が流れこみ赤く染まっていた。

インダス河とカブ-ル川の合流点

別の角度から見たインダス河

アトックからラワルピンディまで走り、パ-ルコンチネンタルホテルで昼食、チェックインした

あとイスラマバ-ドのダ-マネコの丘に上った。ここからはイスラマバ-ドの街が一望できる。

緑豊かな森の向うに白い近代的な建物が見えるが、大統領府、国会、最高裁判省、外務省、各国

の大使館などが置かれているところだろう。イスラマバ-ドはパキスタンの首都である。

イスラマバ-ドの風景

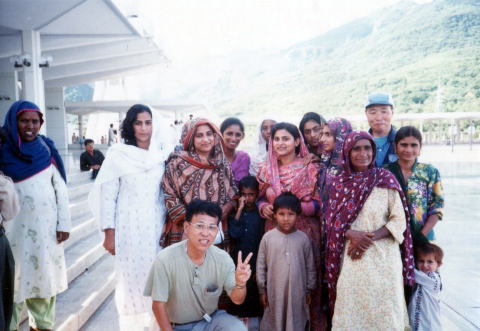

ダ-マネコの丘から下り、山麓にあるシャ-フアイサルモスクを訪ねる。サウジアラビアの

フアイサル王の資金援助により建てられたモスクで、四隅に聳える高い尖塔が眼を引く。

アジア最大の規模を誇りモスク内部で1万5千人、敷地全体で10万人もの礼拝者を収容できると

いう。

礼拝堂内部は男女別に別れている。中に入るとシンとした空気が流れ、一人の礼拝者が一心に

祈りを捧げる姿があった。

外に出てみると、10数人の女性グル-プが互いに写真を撮りあっていた。ワイワイしゃべり

ながら楽しそうに見える。ツア-メンバ-のYさんが

「どちらからですか?」…と話しかけると、

「ラホ-ルから来ました、今日は家族と友人たちで礼拝に来て、記年写真を撮っていたところです、

一緒に入りませんか?」…という返事が返ってきたので驚いた。

イスラム圏の女性はカメラを向けられることさえ嫌がるのに、見知らぬ外国人を誘ってくれる

とは…何という開放的な女性たちなのだろう。彼女たちの厚意により、Yさんと私は一緒に中に

入らせてもらうことにした。

ラホ-ルから来た女性たちと

旅の最終日はタキシラに出かけた。ガンダ-ラの仏教遺跡が数多く残るところである。

最初に訪ねたのはジュリアン寺院。遺跡はタキシラの街が見渡せる小高い丘の上にあった。

紀元2世紀クシャン朝時代に造られた僧院である。クシャン朝の中心をなしていた民族は、騎馬

民族の月氏、あるいは大夏という説もあるが、極端な資料不足から謎の王朝とされている。

敷地内には小さな奉献塔が立ち並び、僧院、厨房、貯蔵庫、浴室、講堂跡などが見られた。

祠堂内にはたくさんの仏像が展示されていたが、その表情からは西洋と東洋が融合した雰囲気を

感じる。

ジュリアン寺院の仏像

彫り込まれた千仏像 仏塔と台座

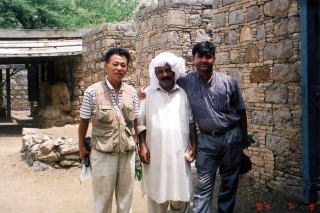

次に訪ねたのがル-ディ川用水路沿いにあるモ-ラ・モラドゥ僧院跡。紀元3世紀から

5世紀に建てられた仏教遺跡で大きな基壇が残されていた。基壇には漆喰の仏像彫刻が施されて

いたらしいが、そのほとんどはタキシラ博物館に移されたという。僧房のひとつには3.7mの

奉献塔があり、下部の層には数多くの小さな仏像が彫り込まれていた。

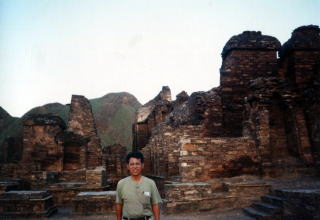

ここでガイドのアリさんと記念写真。彼はフンザ出身で日本語がなかなか上手い。日本に行き

たいらしいが、パキスタン人はビザを取得するのが大変難しいと話していた。

モ-ラ・モラドゥの奉献塔上部 奉献塔下部

モ-ラ・モラドゥ仏教塔の基部 ガイドのアリ(右端)さんと

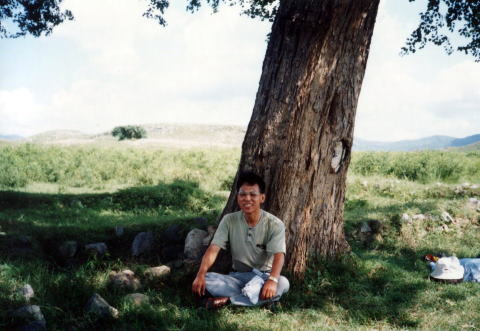

モ-ラ・モラドゥからクスまで約10分、シルカップ遺跡に着く。広大な草原のなかには緑の

木々がが生い茂り、縦横に走る道の周りには石で囲まれた遺跡が整然と広がっていた。

紀元前2世紀、当時この地帯を支配していたギリシャ人によって造られた都市遺跡だという。

この敷地にはペルシャ様式の支柱や、メソポタミヤ風の王宮、インドのジャイナ教ストゥパ-

などの他に、寺院跡もあったというがよく覚えていない。またギリシャ風の銀細工などの宝飾品

も数多く発掘されたらしい。

シルカップ遺跡の風景

シルカップ遺跡

強い日差しの中を歩いていたため、木陰に入り休ませてもらった。涼しい風が心地よい。

シルカップ遺跡の木陰にて

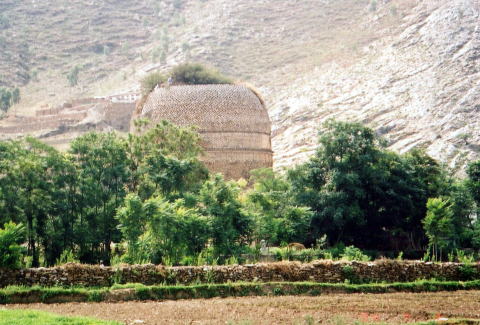

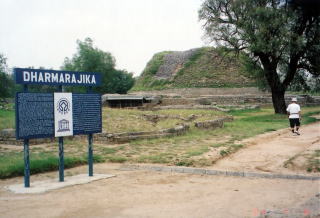

シルカップ遺跡から近くのレストランで昼食後、ダルマラ-ジカ遺跡を訪ねた。中に入ると

緑の木々が茂る平原に巨大な古墳のような塔が眼に入る。高さ15m、直径50mあるという。

紀元前3世紀マウリア朝アショカ王の時代に造られたものだそうだが、紀元2世紀クシャン朝

カニシカ王の時代に整備されたと伝えられている。内部には釈迦の聖遺物が納められている

らしい。周りにも数多くの基壇が残されていた。

ダルマラ-ジカ遺跡

その後この遺跡からすぐ近くにあるタキシラ博物館を見学させてもらった。正面入り口には

モ-ラ・モラドゥ奉献塔のレプリカ、タキシラ立体地図模型が展示され、中に入ると紀元3~5

世紀のガンダ-ラ仏、仏教美術品、コインなどタキシラ一帯で発掘された数々の出土品の

ほとんどがこの博物館に収められてあった。大乗仏教はクシャン朝時代のガンダ-ラ地帯で興り、

中央アジア、中国大陸あるいは朝鮮半島を経て日本へ伝えられたとされている。

タキシラ博物館

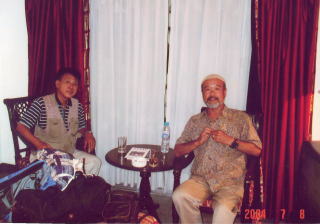

この旅の観光はすべて終わった。私たちはホテルの部屋に帰り、I・Kさん、N・Mさんと3人で

ビ-ルを飲みながらくつろいだ。飲むほどに盛り上がり話しは尽きなかった。3人とも大の酒好き、

しかも、人後におちないシルクロ-ドフアンだったのである。空港へ出発するまでの数時間、

思い出に残る楽しいひとときを過ごした。

ホテルでN・Mさん(左)、I・K(右)さんと N.Mさんと

1996年9月の最後の日は、レストランで昼食をとりながら雑談に花を咲かせた。2週間も経つと

互いに親しみが湧き、すこしは気心も分かってくる。長い旅の中でともに同じ行動をしていると、

何となく仲間意識をもつようになるのかもしれない。

この時の添乗員は女性のI.Mさん、彼女はいつも笑顔を見せながらよく動き、よく気がつき、

私たちの世話をしてくれた。そしてひょうきんなところもある愉快な女性でもあった。

私たちはそれぞれ彼女と一緒にカメラに収まった。すこし気恥ずかしいがその写真を披露させて

もらう。

レストランで添乗員のI・Mさんと

その日、私たちはイスラマバ-ド空港発23時10分の飛行機で北京を経由、翌日の13時30分

無事成田に着いた。

パミ-ル越えパキスタンへの3回目の旅もこれで終わった。思えば、パミ-ル高原やカラコルム、

ヒンズ-クシ山脈の雄大な景色、草原で悠々と暮らす遊牧民の姿、天の涯のような山間に住む

ナガ-ルとフンザの人たちの和やかな表情、そしてあの凄まじい喧騒の中でエネルギッシュに

生きるミンゴラやペシャワ-ルに人たちの姿が眼に浮かんでくる。

実は第1回目のこのコ-スが私の初めての海外旅行だったが、こうした風景がその後何回も

海外への旅に出かけるきっかけとなった。そこに異国の風景を感じ、私の好奇心を大いに満た

してくれたのである。

この第3回目の旅を終えて、もうこれでよい、思い残すことはない、このコ-スはこれで終わり

にしよう、そう長い間思ってきた。しかし10年を経た今頃、またあの風景がチラチラするように

なり、また訪ねてみようかという思いが募ってきている。やはり今までの旅のなかで一番よかった

のは、パミ-ル越えパキスタンへのコ-スだった…そう感じるようになっているこの頃である。

ただパキスタンの治安状況は当時より益々悪くなってきている。もうすこし様子をみなければなら

ないだろう。

2014.12.23 記

― 了 ―

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/