西夏王国 ゴビ砂漠紀行

2002年6月13日~6月35日

黒水城(カラホト)の仏塔

西夏は11世紀前半に興慶府(今の銀川市)を都とし、13世紀前半にモンゴル軍に滅ぼされる

まで、寧夏回族自治区から内モンゴル、さらに河西回廊を支配していたチベット系タング-ト族

の王国である。しかし首長 李元昊は、自分のことを鮮卑族拓跋部の出で、北魏の皇帝の子孫だ

と称していたという。

旅行社のツァ-で2002年6月、13日間かけて西夏が支配していたとされる地域を訪ねたことが

ある。今から23年前の旅であり、記憶を呼び戻すにはあまりにも長い歳月が流れているが、その

時の写真と添乗員のメモ、資料などを見ながら遠い記憶を辿っていきたいと思う。

行程は、かって西夏の王都であった銀川から内モンゴルの広大なゴビ砂漠を走り、エチナの郊外

. にある黒水城を訪ねて酒泉経由で嘉峪関に立ち寄り、蘭州から炳霊寺石窟と固原近くの須弥山

石窟を観光、さらに天水郊外の麦積山石窟を訪ね、宝鶏を経て西安に戻るというコ-スになる。

2022年6月23日10時成田を出発、13時20分西安空港到着後、乗り継いで19時発HNA416便

にて20時銀川に着く。20時45分ホテルにチェクイン。

6月14日 銀川周辺の観光

実はこのツァ-を選んだのは、井上靖の小説「敦煌」の影響によるところが大きい。

進士試験に失敗した趙行徳は、開封の市場で見た情景に衝撃を受けた。全裸にされて板の上に

載せられた女が切り売りされていたのである。男に刃物で2本の指を切りとられたが、女は一瞬

悲鳴を上げただけで平然と男に身をまかせている。その気性の烈しさに行徳は驚いた。

西夏というのはいかなるところなのか、その時女からもらった布切れに書かれたふしぎな文字

も気になる。気持ちを抑えきれなくなった行徳は、西夏が第一の根拠地とする興慶にやってきた

のである。そして西夏文字を学んだ。(小説 敦煌のごく一部を要約)

8時ホテル出発、賀蘭山麓に向かい拝寺口のところで2つの塔が見えてきた。西夏時代に建てら

れたと言われる双塔は賀蘭山を背に空高く聳え、当時の西夏の力を誇っているかのように見える。

高さは約40m、1000年もの長い間幾度か起きたであろう災害や大地震にも耐え、堂々たる今の

姿を残している。

賀蘭山を背に聳える双塔

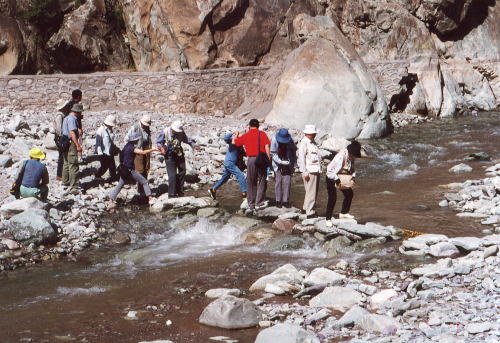

拝寺口から渓谷に入り、石伝いに対岸へ渡る。この日は36度の暑さだったが、渓流を吹き渡っ

て行く風が心地よく感じられた。清冽な川の流れにほっと一息。

石伝いに渓流を渡るツァ-メンバ-

ここは賀蘭山岩画と呼ばれるところで、渓流の岸壁に人、動物、狩猟の様子などが描かれて

いるが、いずれも古代人が刻んだ素朴な作風によるもので、600mに亘って見られるという。

動物が描かれた岩絵 人物が描かれたと思われる岩絵

西夏文字もあった。古代人の描いた人物像の岩絵に、後の西夏時代に刻まれたものだろう。

西夏文字は1036年李元昊の時代に漢字をもとにつくられたとされ、全部で6000余の文字数が

あるという。複雑で字画数が多いがこの文字から西夏語が話されるようになり、西夏独自の文化が

生まれたと思われる。

人物像と思われる岩絵に刻まれた西夏文字

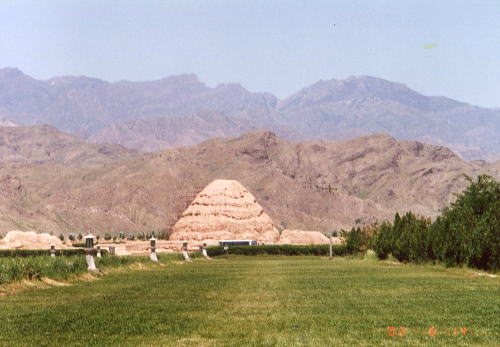

次に西夏王陵を訪ねる。入口を出た途端、前方に巨大なキノコの傘のような塔が眼に飛び

こんできた。

西夏の建国者である李元昊は戦いに明け暮れた生涯だったが、生前彼は賀蘭山東麓の原野に

陵墓をつくった。その範囲は南北10km、東西4kmに至り、8つの皇帝陵と70余りの陪葬陵が

あるという。彼自身の陵墓は秦陵と呼ばれ、西夏王陵では最大の規模になっているらしい。

賀蘭山を背に建てられた王陵の姿は、1000年前の栄華を今に伝えているかのようだ。

西夏王陵

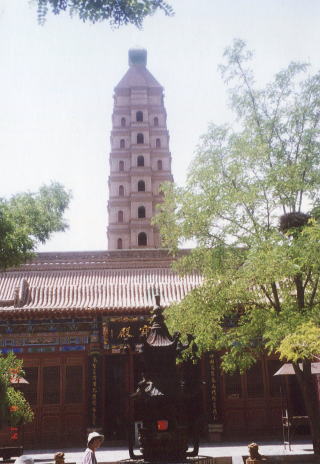

王陵近くのレストランで昼食を済ませたあと、銀川市内に戻り海宝塔寺に行く。別名 北塔

ここに建つ塔は、五胡十六国時代の5世紀に建立したとされるが、現在の建物は18世紀に再建

されたもの。11層からなり、高さは53.9m。9階まで上ることが出来たので、頂上から寺内を

眺めた憶えがある。

さらに承天寺塔に立ち寄る。ここの塔は李元昊死後の1050年建てられたといわれ、11層から

なり、高さは64.5m。現在の建物は1820年に再建されたもの。この寺でも最上階まで上り、銀川

の街並みを展望した記憶がある。別名 西塔

海宝塔 承天寺塔

この日の最後に玉皇閣を訪ねた。明代の創建といわれる。この寺に祀られている玉帝は道教の

最高神で、中国の庶民から篤く崇拝されているという。

高さ19mの基壇の上に玉楼と角帝が建てられた姿は、道教らしい雰囲気を感じる。

玉皇閣

6月15日 銀川~烏力吉

この日から内モンゴルに入り4WD 6台でゴビ砂漠を走って行く。

8時過ぎ銀川のホテル出発。1時間後、明の時代につくられた万里の長城に着く。当時侵入する

異民族を防ぐための防御壁である。しかし、この近くに軍の施設があるため、カメラを向ける

ことはできなかった。

ここからゴビ砂漠に入る。6台の車は砂煙をあげながら荒涼としたゴビ灘を走り、阿拉善左旗に

着き、チベット仏教の延福寺を訪ねる。この辺境の地にあって意外に大きな寺で、堂々たる風格を

備えている。

チベット仏教の延福寺

モンゴルにチベット仏教が伝来したのは13世紀~16世紀と言われ、現在も多くのモンゴル人

たちがチベット仏教を信仰している。日本と同じ大乗仏教であるが、密教の雰囲気が色濃く

感じられる。中に入ると、壁に曼荼羅仏画が描かれていた。四天王と思われる。

曼荼羅仏画

曼荼羅仏画

近くの民家で昼食後、再出発。車はものすごい砂煙を巻き上げながら走る。6台の車は、それぞれ」

かなりの距離をあけて走るがあたり一面砂煙である。窓を閉め切ってきっているが、それでも車内に

砂塵が入り込んでくる。ときどき前方の車が見えなくなるときもある。口に砂が入りザラザラする。

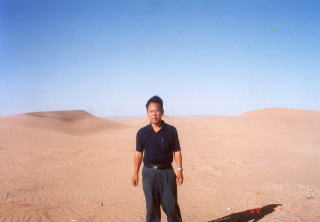

やがて砂煙がなくなると視界が開け、きめ細かい砂が広がる砂丘に出た。休憩

ゴビ砂漠で休憩

休憩を終え、再びゴビ砂漠を走って行く。今度は大小の石がころがるガタガタ道になる。車は

小刻みに揺れているが飛び上がるほど大きく揺れるときもあり、ドアの把手を固く握りしめて体

を支える。

どこにも家らしきものは見えない。辺りは不毛の大地が広がっているだけである。ところが遠く

建物が見えてきた。この近くに塩湖があり塩を採取する工場だという。ここの塩湖は太古の昔、

海だったのか、それとも灼熱の太陽に照らされて干上がり、塩だけが残されたのか...。

その後も車はひたすら走り続け、何回もトイレ休憩をとりながら19時過ぎ銀根郷という村を

通過、20時30分烏力吉に到着した。ホテルを出て12時間かかっている。

烏力吉は軍の兵士の駐屯地で、ツァ-の宿舎はその施設の一角にあった。トイレは部屋から

300m位離れており、かっての中国式便所で不潔。ドアのないオ-プントイレだったが、この砂漠

を突っ切るためにはやむをえないだろう。

6月16日 烏力吉~額済納(エチナ)

宿舎の食堂にて朝食。おかゆ.麺がおいしかった。8時出発。

この日は烏力吉からエチナへ向かう。走行距離約400km。8時宿舎を出て北へ向かい、モンゴル

国境近くから西へひたすら走って行く。風景は昨日と同様小石が混じる広大な原野だが、砂煙は

さほどない。しばらくすると、小さなコブ状になった砂の小山に、草が生えているのが見えてきた。

これは風によって吹きよせられた砂が草の根元にたまり、次第に盛り上がってできたものらしい。

こうした景観は他の砂漠でも何回か見たことがあり、草はトゲのあるものが多い。強風と乾燥から

身を護るためだろう。

やがて民家が見えてきた。この広大な砂漠に1軒ポツンと建っていた小屋である。ヤギや羊を

放牧させながら生活している人だろう。遊牧民かと思ったが服装はこ綺麗だ。それにしてもこの

原野に1人で住んでいるとは ... 。

この民家を借りて昼食。まんとう、ソ-セ-ジ、きゅうり、トマト、みそ汁など。

ゴビ砂漠にポツンと建つ民家

民家の主人

民家から再び出発。ぼんやり車窓を眺めていると、草原が眼に入ってきた。赤い大地に緑が眼に

しみる。久しぶりに緑に出会ったような気がする。遠くの山麓に葉を茂らせた木が1本。何という

孤独な木であることか。この辺り地下に水が流れているのだろう。

赤い大地に緑の草原

その後も車は小石混じりの道をひたすら走りつづけていたが、やがて人家が近づいてきたのか、

荒涼としたゴビの荒野にも草や木々が見られるようになり、胡楊が群生する森に入る。

胡楊は、乾燥した砂漠などに生えるヤナギ科の樹木。高さは最大15m、幹回り2.5m位の大木に

なり、多量の水分を含んでいる。そのためか非常に強い生命力をもち、生きて千年、枯れて千年、

倒れて千年、その姿を3000年地上に現している樹木だといわれる。

まっすぐ立っているものは少なく、斜めに曲がっているものが多い。強風に耐えているのだろう。

胡楊の森

17時40分、ようやくエチナ(額済納)のホテルに到着。烏力吉から9時間40分かかつている。

6月17日 エチナ~カラホト(黒水城)

この日は西夏時代の仏塔からカラホトを訪ねる。距離は約36km。

8時20分ホテルを出てほどなく、砂丘に入って行く。道はない、車は波のようにうねる砂丘に

突進、アップダウンを繰り返しながら走って行く。車縦横に大きく揺れ動いているため把手を

もつて体を支えているが、頭を天井にぶっつけそうになることもある。しかし、このような揺れ

はこれまでの行程で経験したこともあり、さほど驚きはない。むしろ未知の地へ向かう好奇心

から楽しい気分になっている。

やがて道は平坦になり、1塔寺といわれる遺跡に着く。広大な原野の中にトンガリ帽子のような

形をした塔が見えた。西夏時代のチベット式の仏塔らしい。

西夏時代の1塔

この近くに同じような形の5塔もあった。しかし高さ4mの仏塔が2基あるだけで、3基は台座が

残つていた。

やはり西夏時代のチベット式仏塔である。2塔も見られたが建っていたのは1基だけだった。

いずれも、チベット系タング-ト族の信仰する仏教寺院の塔だという。

西夏時代の5塔

西夏の塔から車で30分走り、大同城と呼ばれるところに立ち寄った。砂漠に埋もれた城壁の

一部と思われるものが姿を出していた。北周の時代(556年~581年))に建てられ、唐の時代

(618年~907年)は軍事基地として使われた遺跡らしい。詳しいことは分かっていない。

芭蕉の句をもじると、”古や兵たちが夢のあと”か...。

大同城にて

大同城から40分後、遠く砂漠の涯にトンガリ帽子のような形をした2つの塔が見えてきた。

幻の黒水城である。ついにやって来たか...立ち止まり、しばらくその姿を見つめる。

遠く見えてきた黒水城(カラホト)

この城は11世紀から13世紀にかけて西夏王国を建てたチベット系タング-ト族によって築か

れたが、1227年ジンギスハ-ン率いるモンゴル軍によって滅ぼされた。その後700年近い年月を

経た1908年ロシア探検家コズロフによって発見された。そのあとイギリスのスタイン、スウェ-

デンのヘディンも訪れ、NHK取材班は1980年、エチナからラクダに乗つて黒水城に辿り着いて

いる。

遺跡の大きさは東西421m、南北374m。城壁内は街を形成したといわれる。場内はかなり広く、

建物だったと思われる土壁や土塁が散乱し、四方は崩れかかった城壁に囲まれていた。また

砂利の中に陶器や瓦の破片、馬かラクダの白い骨片らしいものが散らばっていたように思う。

陶器や瓦が散乱する黒水城内

NHK取材班がこの遺跡を訪ねたときには、釉薬を施した鬼瓦、茶壷、布くつ、石臼、木櫛など

の破片、飾りボタンなども散在していたという。

同行していた考古学者の岡崎博士は、ボロボロになった布切れを見つけ、”アッ!これ、これ、

これ、絹だ!これは西夏時代の絹だ!”と感極まった声を上げたという。

城内に散らばっていた様々な破片から、この地にラクダのキャラバンが行き交い、西から東から

絹や食糧、貴金属などが運ばれ、市場には大勢の人たちが賑わっていたシルクロ-ドの要衝地で

あったことが想像できる。

黒水城には東と西に一つずつ門の跡があるというが、北の城壁にも馬が1頭通れるほどの穴が

開いていた。本来の通路ではないが、キャラバン隊には都合のよい空洞だったと思われる。

北壁に開いていた穴

2つの塔に近づいてみた。仏教王国カラホト(黒水城)の象徴である。すっくりと立っている姿

は凛々しく美しい。城壁の高さは9m、仏塔の高さ18m。西北にある。仏教徒のタング-トの人

たちは、この仏塔を回りながら祈りを捧げたのだろう。

1980年NHK取材班が訪ねた時には1塔しかなかった。右の仏塔はのち残っていた台座に復元

され、左の仏塔は修復されたものと思われる。

黒水城(カラホト)の仏塔

カラホトの”カラ”は黒く荒れ果て、恐ろしい所、”ホト”は城、つまり黒水城は黒く恐ろしい城と

いう意味だという。現地の人たちはこの地を、悪霊の棲む危険な土地として極度に恐れていた

らしい。

こんな言い伝えがある。この城の最後の城主は黒将軍と呼ばれる無敵の将軍だったが、13世紀

前半ジンギスカン率いるモンゴル軍に城を囲まれ、最後が近いことを知った将軍は井戸に財宝の

すべてを投げ込み、妻子を殺して勇敢に戦ったが力尽き倒れた。のち、その財宝目当てに何度も

井戸に入り宝さがしを企てた者が多勢いたが、そこにいたのは赤と緑の鱗を光らせた大きな蛇.

だった。それは黒将軍の呪いの化身だから、誰もこの城に近づいてはいけないという伝説がある

という。

さらに近づくと仏塔の模様がくっきりと見えてきた。天空に向かって立っている姿は、何とも

のびやかで、自由、平安なもの感じる。千年もの間、民衆の願い事や苦しみ、悩みに耳を傾け、

温かく見守つてきた仏塔である。

黒水城(カラホト)の仏塔

私たちは城の外に出て、砂漠の中にポツンと佇むレンガづくりの建物に入り、持参の弁当で

昼食をとった。建物の中にはモンゴル族の老人がいた。

この風の音しか聞こえないような建物の中で、彼は一人で西夏遺跡の番をしていたのである。

孤独といえばこれ以上の孤独はないだろうと思っていたが、彼自身はニコニコと笑顔を見せながら、

持つていた二胡を引いてくれた。その物悲しい胸にしみいるような二胡の音が、今でも私の耳の

奥に残っている。

昼食を済ませたあと、さらに烈しいアップダウンのある砂丘を乗り越えて、唐から西夏時代に

至る緑城遺跡を訪ねる。しかし、砂に埋もれた土壁が見えるだけだった。

ここで30分の休憩時間をもらい、見渡す限り茫々とした砂漠のなかをゆっくり歩いた。

緑城遺跡周辺の風景

散策を終えて待ち合わせ場所に戻ったが、皆が集まっていたそこにSさんの姿だけが見えない。

1時間が過ぎた...がSさんは戻つてこない。どうしたのだろう...車のクラクションを鳴らしながら

さらに30分待ったが彼は現れてこない。太陽は西に傾き始めており、私たちはあわてた。女性

添乗員のYさんは泣き出している。

私たちは4WD6台に分乗して、彼を捜すことにした。ラクダ草やタマリスクが点々とする起伏の

激しい砂丘をゆっくり走りながら、彼の姿を捜しもとめた。どのぐらい時間が経っただろうか、

突然同乗していた誰かが、

アッ、あそこに人が歩いている!と叫んだ。指さす方角には、ふらふらと歩いているSさんらしい

人が見えた。私たちは彼のところに近づき車の中に迎え入れた。

Sさんの話しによると、遥か遠くにうすぼんやりと見える仏塔に向かって歩いて行ったが、帰り

に方向が分からなくなり辺りをさまよい歩いていたらしい。

緑城遺跡周辺の風景

その後、胡楊が立ち枯れたり倒れている怪樹林と呼ばれるところを訪ねる。

広大な砂漠に、見渡すかぎり枯れた胡楊の群落である。地下に流れる川筋が変わったのかもしれ

ない。なかには葉をつけた緑の木もあるが、そのほとんどは枯れて砂にひれふしている。胡楊の

墓場といってもいいだろう。

枯れた胡楊の群落 怪樹林

折れ曲がった幹が砂地を這う木もあった。老いた竜が逆立ちしているようにも見える。ここは

まさに怪樹林である。

折れ曲がった幹が地を這う胡楊

メンバ-の中でいちばん高齢の人が、袋に何か入れて歩いていた。

「袋の中は何ですか?」...と聞くと

「枯れた胡楊の枝だよ」...ふしぎに思い

「どうされるのですか」...訪ねると

「床の間にでも飾ろうと思ってね...アッハッハァ~!...。

なるほど、枯れたこの枝は楽しい旅の”思い出の品”になるかもしれない。自分も...と思ったが

荷になるので止めた。

袋を持って歩くベンバ-の人

しかし、生きて千年、枯れて千年、倒れて千年といわれる胡楊である。まだまだその姿を長く

地上に残し続けていくことだろう。

枯れた胡楊

まだほのかな明かりが残つていた時刻に、胡楊の森の中にあるパオで夕食。

胡楊の森

観光用の大きめのパオで、少し高いところに設置されてあり、上つて行くための梯子もついて

いた。

若いモンゴルの女性のサ-ビスで強い酒を呑み、ほろ酔い気分になっていた時、たたきつける

ような音がしたので入口に出てみると、ものすごい風が吹いていた。風速30m以上はあろうか、

辺りは真っ暗、視界はほとんどなく、白い砂塵が巻き上がる中に靡き伏している木々がわずかに

見えるだけだ。カラブランだろう。砂嵐、黒い嵐ともいう。

スゴイ、スゴイ、凄いとしかいいようがない。私はそこに立って、驚き惹き込まれるようにその

光景を見つめていた。

食事を終えて外に出てみると、ゴ-ゴ-と吹き荒れていた風はピタリと止んでいた。

6月18日 エチナ~酒泉

7時30分ホテル出発。この日は4WDからバスに乗り換え、エチナから南下して酒泉へ向かう。

ホテルを出てまもなく、再び一望のゴビが広がってくる。しかし、今までのゴビとは少し違う。

赤い大地に、見渡すかぎり無数の黒い小石が敷き詰められている。山も黒い。ガイドの話に

よると黒ゴビだそうだ。

ふしぎな景観である。太古の昔、ここは火山だったのか、それとも遥か南方に連なる祁連山脈

が噴火して、黒い岩石がここまで飛び散ってきたのか...。

黒ゴビの景観

黒ゴビの景観

休憩を終えて再び走って行く。車窓から十数頭のラクダが見えてきた。随分痩せている。飼われ

ていたラクダが野生化したものと思ったが、そうではないらしい。資料によると、このゴビ砂漠に

いるラクダは太古から野生のまま生きていることが、遺伝子の調査で判明したという。しかし、

人間に乱獲されたり、オオカミの群に捕獲されたり、様々な原因でラクダの数は減っているそうだ。

内モンゴルにいる野生のラクダは450頭というが、あのとぼけたような顔は何ともいえない愛着を

感じる。手厚い保護観察により、ラクダを絶滅から救っていただきたいと願う。

昼食を済ませたあと車はひたすら走り続け、15時40分酒泉のホテルに着く。

6月19日 酒泉~嘉峪関~夜行列車~蘭州

朝雨が降っていた。午前中は自由時間となっていたため酒泉公園に行った人もいたが、私は

疲れていたためホテルで休憩した。

11時50分酒泉のホテル出発。30分走ったところで昼食を済ませ、嘉峪関を訪ねた。

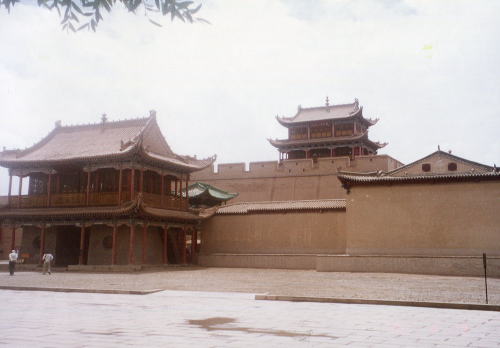

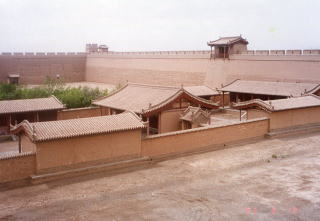

嘉峪関が建設されたのは明の初期1372年。河西回廊の西方に位置し、天下の雄関と呼ばれる

ほどシルクロ-ドに於ける重要な軍事基地だったといわれる。関内に入ると雄大な楼閣が建って

いた。

関内入り口付近の楼閣

内部に進んで行くと、関内をとり巻く長い城壁や様々な建物、高い楼閣が見えてくる。城内の

広さは33500㎢。

嘉峪関内部の城壁、楼閣

城壁からは、茫々と広がる原野に遠くまで続く万里の長城が見える。明に築かれた万里の長城と

しては最西端にあり、遥か北方にある第1関の山海関までは約6000kmあるという。その形は宇宙

からも見えるらしい。

紀元前の秦の時代から築かれた長城は、明の時代のものよりも北にあり、ほとんど崩壊していると

いわれる。

嘉峪関から連なる万里の長城

その後、魏晋壁画墓、新城碑壁画というところに立ち寄り、嘉峪関のレストランで夕食をとった

あと、20時40分発の夜行列車に乗り蘭州へ向かう。

6月20日 蘭州から炳霊寺の観光

早朝7時10分蘭州にに到着したが、古代のシルク-ロ-ドは蘭州の街を通ってはいない。

その道は黄河が交わる劉家峡ダムの上流にある炳霊寺辺りにあるという。

朝食後私たちはそこへ向かため、黄河をせき止めて建設された劉家峡ダムの桟橋に行き、そこ

からモ-タ-ボ-トで琵琶湖がすっぽり入るほどの広大ななダム湖を走り、午後2時過ぎ炳霊寺

に着く。

桟橋から辺りを見まわすと、湖の周りに槍を突き上げたような無数の岩峰群が聳え立っていた。

奇岩が立ち並ぶ神秘な雰囲気に惹き込まれ、しばらく立ち止まる。

今は水没しているがダムが出来る前は湖底に集落があり、そこを多勢の商人や旅人が行き交う

シルコロ-ドが通つていたことが忍ばれる。

岩峰群が聳える炳霊寺近くの風景

岩峰群が聳える炳霊寺近くの風景

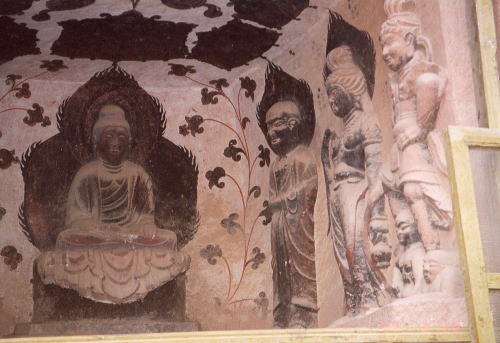

湖岸の道にはたくさんの石窟群がありその窟に仏像が祀られていた。この炳霊寺一帯には西秦

時代から清に至る1500年の間に仏龕の数は183、石仏は694体、塑像は82体あるという。

帰りの待ち合わせ時間が決められていたので、足早に歩きながら数枚の仏像の写真をカメラに

収めた。

面白かったのはこちら。何窟かは分からないが左右2体の脇侍は、やさしい笑みをたたえながら

腰をひねってお釈迦様に寄り添っている。ふつう仏像はまっすぐ姿勢を正している者が多いが、

こうした仏のかたちは珍しい。どこかコミカルだ。

釈迦の脇で腰をひねっている石仏

次の写真は道沿いに祀られていたものと思われるが何窟のものか、その時代も憶えていない。

道沿いに祀られていた石仏

全体が黒ずんでいる仏像もあった。調べてみたところ28窟、唐代に造られたものと分かった。

長い歳月に亘って多くの信者が参拝して焼香したため、煤がこびりついたものらしい。

黒ずんでいる唐代の仏像

次の仏像も黒ずんでいるが、いつの時代のものか分からない。

少し黒ずんでいる仏像

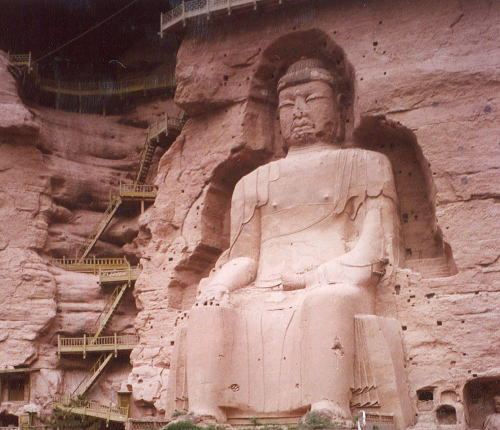

さらに歩いて行くと巨大な仏像が見えてきた。岩肌を削って浮彫にされた座仏像である。

高さは27m。東西文化の華やかな花が開いた初唐の作品だという。千数百年の歳月を経た姿は

風化による破損が見られるが、表情にはほのかな笑みが感じられる。

炳霊寺の大仏

その堂々とした姿に魅了され、少し角度を変えて撮らせてもらった。

この石窟群の中でもっとも古い窟は、紀元420年に造られた西秦時代の169窟、それに続き古い

ものは北魏時代の172窟といわれる。これらの窟は峡谷の水面から40mの高さにあるという。

私たちは垂直に架けられた木造りの梯子と欄干伝いに、足場を確認しながら上って行った。

いちばん上まで辿りついた時、壁に造営された年代が示された墨書銘を眼にしており、その近く

にあった仏像を1枚撮ったような記憶がある。それがどの窟のものかは分からない。

多分この仏像ではないかと思うがやはり黒ずんでおり、その表情は西域か漢族以外の異民族の

ような雰囲気がある。

全体が黒ずんでいる異国風の仏像

夕刻炳霊寺から再びボ-トで劉家峡桟橋まで戻り、夕食後22時30分蘭州のホテルに着く。

6月21日 蘭州~固原

この日は固原への移動日。朝9時ホテルを出て、丘陵や段々畑が続く道を1日中走り続け、

19時30分固原のホテルに着く。

6月22日 固原郊外の観光

朝8時ホテルを出発、1時間余走り須弥山石窟を訪ねる。

入口から遠望すると、岸壁にへばりつくように建つ石窟が見える。現存する石窟は須弥山の峰々

2kmの範囲に点在し、その数は200以上に及ぶという。

石窟群は6世紀~9世紀に造営されたもので、中国の仏教美術史上、貴重な遺産とされいる。

ちなみに須弥山とは、仏教の世界観で世界の中心にそびえ立つ高山、という意味だそうだ。

ガイドによりいくつかの屈を案内されたが、写真は撮っていない。

岸壁に点在する須弥山石窟群 稜線の中央に聳える須弥山

須弥山石窟から秦の時代の長城跡を訪ねる。

紀元前4世紀から紀元前2世紀、北方の民族の侵入を防ぐため築かれたもので、この長城により、

秦国は北方の防御を固めて強大となり、やがて中国歴史上初の中国統一王朝となったという。

今はのどかな畑の中に長大な土手のように見えているが、狼煙台も残っている。2000数百年前の

民族興亡の戦いの跡である。

秦の長城跡 (遠く丘陵に、土が盛り上がった狼煙台のようなものが見える)

秦の長城を見たあと固原のホテルに戻る。

6月23日 固原~天水

この日は終日移動日。朝8時ホテルを出て固原から六盤山麓を通り、庄浪を経由してひたすら

走り、16時30分天水のホテルに着く。

6月24日 天水~麦積山~宝鶏

8時天水のホテル出発。50分後麦積山に着く。

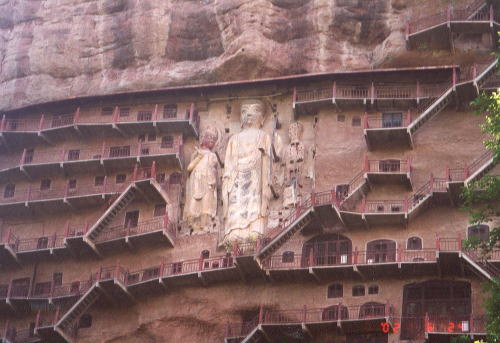

麦積山石窟は秦嶺山脈の西端にあり、麦藁を積んだような岩山に194の石窟が開鑿されている。

4世紀から千数百年にわたり造営された石窟には、7000体を越える塑像や石仏、広い範囲に壁画

が残されており、その美術的価値は莫高窟、雲崗石窟、龍門石窟と比較されるほど高いといわれる。

蜂の巣状に見える麦積山石窟

麦藁を積み重ねたように見える麦積山石窟

麦積山石窟の観光を最後に、「西夏王国 ゴビ砂漠気候」の旅はすべて終わった。

この日は天水から宝鶏に移動して宿泊。翌日6月25日宝鶏から西安に行き、15時05分西安を発って

20時20分成田に到着した。

― 了 ―

2025年4月17日 記

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/