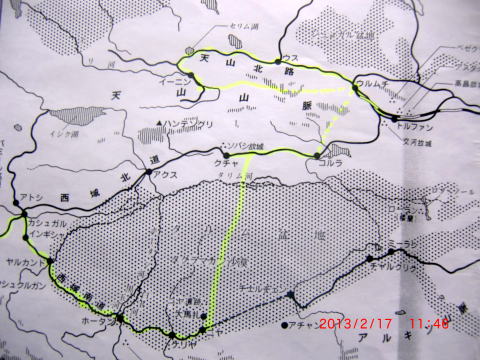

シルコロ-ド行

天山山脈越えとタクラマカン砂漠縦断

2009.6.11~2009.6.28

天山北路 セリム湖 2009.6.14

私は1996年からシルクロードと言われるところに何回か出かけていますが、今年は6月5年ぶりに中国の新疆

ウイグル自治区を訪ねてみました。

今回私たちは新疆の区都であるウルムチから車で天山山麓の街々や、タクラマカン砂漠に点在するオアシス

を経巡りながら最後はパミ-ル高原のカラクリ湖までを走り抜きました。 空路を除く車の走行距離は延べ5000km、

要した日数は18日間でした。

シルクロードは一般に西安からローマを結ぶ東西交易の道と言われていますが、それには東西に何本 かの道

があり、またそれをつなぐための南北の道もあり、単純に1本の道というわけではありません。

今回とったコースは、シルクロードに於ける西域と言われているところです。西域と言うのは、古代中国王朝が

自国の西方の異民族の住んでいる地帯をそういう呼びかたをしていたところで、敦煌ら遙か西方の中央アジア

に至る広大な地域をさしています。

またこの地帯は古代から民族興亡の戦いがくり広げられ、 アラブや中国の商人たちがラクダの キャラバンを

率いて行き交った隊商の道であり、4世紀には法顕が、7世紀には玄奘三蔵が仏典を求めるためインドに向かっ

た道であり、19世紀から20世紀にかけては、日本の大谷探検隊や、スタイン、ヘディン、ぺリオ、ルコック、

プルジェワルスキーといった世界の探検家たちがここを訪れ、いくつかの遺跡が発見されたところでもあります。

私たちが知っているシルクロードの歴史の大部分はこの西域に集約されます。

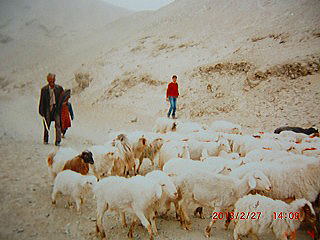

かって秘境と言われたこの地域も最近は街中での近代化が進み、その雰囲気も変わりつつあるように思い

ますが、一歩郊外に出てみれば依然として不毛の砂漠地帯が横たわり、緑の大草原が広がり、 その遙か遠く

には万年雪を戴いた長大な山塊群が連なっており、この厳しい自然環境の中でも素朴に暮らす少数民族の

人たちの姿がありました。

私はシルクロードがもつ歴史はもちろんですが、それ以上にこの地帯に暮らしている少数民族の人たちの

文化や、生活習慣に強く惹かれます。それは私たち日本人には信じられないような宗教や生活習慣が、異国の

文化として強烈なインパクトを受けるだけでなく、貧しいながらも人と人との温かい結びつきや固い絆を感じる

からです。言いかえればかって日本人が経験した、しかし今は遠くに置き忘れてしまった大切な ものが、ここでは

失われずに生きているからでしょう。 こうしたイメージをこの小文の中から感じとってくだされば幸いに思います。

西域略図(中国シルクロ-ド)

6月11日

JAL781便30分遅れで11時20分成田を出発、14時20分北京に到着、16時20分入国手続きを終えて国内

線に移動する。ウルムチ行きは19時15分発の予定だったが、何のアナウンスもないまま 4時間20分待たされ、

ようやく北京を飛び立ったのは21時40分、ウルムチに着いたのは未明の1時40分。ここで迎えのバスに乗り、

深夜2時20分、何とかホテルにチェックインすることができた。

6月12日 ウルムチからトルファンへ

いよいよ今日からY旅行社主催の、天山山脈越えとタクラマカン砂漠縦断ツア-18日間の旅が始まる。

メンバーは男性11人、女性6人、それにスルーガイドは漢族の王さん、Y旅行社の添乗員 は男性の今岡さん、

ドライバーはサラ族の韓さんの総勢20名。

ホテル8時20分出発、今日はウルムチからトルファンに向かう日、約180km。空は晴れているようだが霧が

かかったように霞んでいる。おそらくタクラマカン砂漠の砂塵が舞い上がり、空を覆っているからだろう。バスに

乗り席に着くと、すぐ王さんが新疆ウイグル自治区について説明して下さる。

「新疆は新しい土地という意味。東西に走る天山、アルタイ、崑崙山脈とその間に広がるタリム、ジュンガル

盆地から成り、18世紀清朝の乾隆帝の時代中国の版図に入る。

国境は東部に於いてモンゴル、北部および西北部に於いてロシア、カザフスタン、西部および 西南部に

於いてキリギス、タジクスタン、アフガニスタン、インド、パキスタンと接し、その長さは 5,000kmに及んでいる。

面積は165万平方km(日本の4.4倍)、人口は2300万人。面積は広大だが ほとんどが砂漠地帯で、人間が住め

るところは山からの雪融けによって水が湧くオアシス地帯しかない。

人間が住めるオアシス地帯を線でつないでみると、略図にあるような天山北路、天山南路、西域南道が出来

上がる。この3本の道は歴史の道であり、東西交易の道であり、シルクロードでもある。

またこの地帯は東トルキスタンとも呼ばれている。西トルキスタンは今の中央アジアにあたり、トルコ系の民族が

住んでいる地域という意味である。

人口密度はチベット自治区についで低い。またこの新疆には13民族の人たちが暮らしている。内訳はウイグル

族がおよそ800万人、回族が150万人、カザフ族が150万人、漢族他が1200万人」。

市街地を通り抜けるとしばらく緑の田園地帯が続いていたが、やがて小石がごろごろところがる荒蕪地に

入っていく。そして右手前方にかけてたくさんの山が重なって見え始める。天山山脈の前山であろう。

荒蕪地を過ぎると次は低い草木が一帯を埋めている大平原が現れる。右手に大きな川の流れ、水量は少ない。

川の中はいくつかの砂州ができており、柳、タマリススク(紅楊)、ラクダ草が風に揺れ動いている。

しばらく行くと、風力発電の風車が群をなして立ち並んでいるのが見えてくる。翼は飛行機のプロペラのような

形をしており、高さは30m、風が弱いためか動いているものは少ない。この風車群10kmの間に450基続く。

世界最大の風力発電所だという。

風車群を通り抜けると次に大塩湖が現れてくる。湖面には青さというものはなく、鉛でも溶かしたような灰色の

水面が帯のように見えている。9時40分、天山山脈を見ながら国道312号線を走っている。

大平原のドライブは終わり、やがて車は重なり合っている山と山との間に入ってゆく。両側を黒い岩山に挟ま

れた渓谷である。この渓谷は白楊溝という名で呼ばれているところ。野生の白楊(ポプラの一種)が多いので

この名ができたのだという。

左側に白濁した川が流れ、流れは次から次に現れる岩山の裾を洗っている。渓谷は広くなったり狭く なったり

する。川の流れの両岸の河原は柳、白楊、タマリスクで埋められ、白楊は白い葉裏を風になびかせ、タマリスク

は小さな花をいっぱい咲かせ、この荒涼とした風景に鮮やかな色彩をつけてくれている。

10時40分 急に渓谷を抜ける。この白楊溝の出口は老風口と呼ばれ、年中強風が吹く難所と言われている

ところ。幸い今日はさして風もなく無事老風口を通過する。視界広くなり左手には低い丘が長く続いているが、

前方は山と言うものは全く見えなくなり砂利石がころがる原野に出る。

ここからは天山南路である。今までは天山北路を通ってきたが、天山東部の低い山を北から南に抜けて天山

南路に出たことになる。

トルファン地区に入る。小高い丘の斜面にレンガ色の箱のような建物が点々と置かれてあるのが見えてくる。

何れもいくつかの小窓がつけられている。トルファンはぶどうの産地、この建物で収穫したばかり のぶどうを吊る

して、小窓から入る熱風と陽の光で乾燥させて、干しぶどうをつくるらしい。

トルファンは天山山脈の麓にあり、世界でいちばん海から遠い盆地。 海抜0メートル、南部の塩湖は海面下

147メートルにある。中国でいちばん暑いところとされており、毎年6月から8月にかけては40度以上の暑さが続き

50度以上になることも珍しくないという。 年間降雨量16ミリ、年間水分蒸発量は3000ミリという超乾燥地帯で

あるが、日陰に入るとしのぎやすい。

やがて緑のオアシス地帯に入っていく。今まで荒涼と したゴビ地帯を走ってきたためか辺りの緑が新鮮に眼に

映る。

トルファン市街に入る。この街には28万人の人たちが住んでおり、うち7割はウイグル族である。

11時20分トルファンカレーズ博物館の見学。

カレーズはペルシャ語で井戸という意味。イランではカナートと言い3000年前から、トルファンでは2000年前

からつくられているという。天山山脈の雪融けの水は砂漠、ゴビ地帯にしみ込んで地下に水脈をつくるが、その

水をくみ上げた井戸を暗渠でつないでいるのがカレーズである。

山の斜面に縦井戸、横井戸をつくりそれを網の目のようにつないで、麓のオアシス地帯に流して農地を灌漑し、

生活用水としている。まさにこの年間降雨量が極端に少ない乾燥地帯にあって命の水である。

博物館の入口から裏に行くと水が流れており、その先は流れに沿ってトンネルの道が続いている。

トンネルの中に入ると空気はひんやりとして気持が良い。水はきれいに澄んでおり、流れも速い。流れに手をつけ

てみたが冷たい。温度は12度から13度ぐらいか、手が切れるような冷たさではない。

トルファンのカレーズは、山から麓のオアシスまで10kmに亘り400位つくられているという。ハミ、クチャにも

あるということだが、ハミのほうはトルファンより規模はずっと小さく、クチャのほうは 水が涸れて使えなくなっている

らしい。

12時20分 カレーズの見学を終えて次にすぐ近くの交河古城に行く。この古城は前漢初期の時代(紀元前2世紀)、

車師前国がここに都を置いたところである。

交 河 古 城 2001.6.18

車師前国と言うのは当時天山南部、タクラマカン周辺の地にあった西域36国の中の一つとされている。

当初はモンゴル系の騎馬民族、匈奴の支配下にあったが、その後 漢と匈奴との争奪の地となり一時 漢の

支配下におかれたこともある。紀元前後にはまた匈奴の支配下に入り続いていたが、紀元450年北魏に

滅ぼされた北涼の残党と争い車師国は滅亡する。 その後、城は時代時代の征服者によって使われ、廃城に

なったのは14世紀頃らしい。

中に入ると大きな看板に交河城の地図が描かれている。 城は小高い丘の上にあり、周囲を二つの川に

挟まれ、中州につくられた軍艦のように見える。高さ30m、東西300m、南北1,600mの台地の上にあり、両側は

絶壁となり天然の要塞として機能した。

南門よりゆるやかな坂を上り始める。空は一点の雲もない青空、焼けつくような太陽の光が降りそそいでいる

炎天下の中を歩く。暑い、とにかく暑い、日本から持ってきた気温計によると42度をさしている。

日陰に入ると多少しのげるのだが、それらしいものはどこにも見当たらない。たまらず雨傘をとりだして歩くことに

する。ときどき吹く風は熱風である。汗はあまりかかない。汗がでてもすぐ蒸発するからだ。これでもトルファンでは

しのぎやすいほうらしい。

城内に入ると何の跡か、崩れかかった大小の土の柱や壁が無数に並び立っているのが見えてくる。更に

歩いていくと寺院跡や拝殿址らしいところに出る。官署跡や民家群跡だったと思われるようなところもある。

道は何本も交差している。これらは土壁、土柱、土塁となって強烈な太陽の光にさらされ台地の上に広がって

いる。

これらの建物は他所から持ってきたレンガで組み立てられたものではなく、この台地を掘り下げ削り取って

つくられたものであるという。何れの遺構も2000年という長い歳月を経ているため形をとどめているものはほとんど

ないが、新疆の城址のなかでは保存状態が良いほうだろう。

川が下を流れている断崖をのぞくと、崖下の川は涸れて川の縁はポプラや低い灌木で占められ、真中は帯の

ように野菜畑が続いていた。

13時30分 交河古城の見学を終えてホテルに帰り昼食。

昼食後しばらく休憩したあと、16時からベゼクりク千仏洞、アスターナ古墳群、高昌古城、火焔山の観光が

予定されていたが、私は睡眠不足と多少疲れもあってホテルで休養させてもらうことにした。ただこれらの遺跡は

1999年5月、2001年6月と9月に訪ねたことがあるので、当時の添乗員が書いてくれたメモや、わが書棚にある

資料と、私が撮った写真を見ながら記憶をたどって書いてみることにする。

ベゼクリク千仏洞 2001.6.18

ベゼクりク千仏洞は、大きな岩山と 岩山の一方の断崖のテラスにつくられている仏教遺跡である。

両岸の岩山はともに赤味をおびている。断崖の下を流れている川はムトウク川。その磧にはポプラが生えその

間に畑がつくられていた。赤い岩山と緑のポプラとのコントラストが美しかったことを覚えている。

千仏洞の外は火焔山の岩山が伸びてきており、その麓の赤い砂山の中をラクダにのって散策している観光客

の姿も見られた。

ベゼクりクとは”美しい家”という意味。この千仏洞は83窟あるということだが見学できたのは5窟。いずれの壁画

も激しく傷つけられており、仏画の菩薩や供養者の眼はくり抜かれ、顔は塗りつぶされたり剥がされたりして何とも

痛ましいかぎりである。これは13世紀のイスラム教徒や20世紀の文化大革命時の紅衛兵による破壊と、19世紀

のヨーロッパ探検隊の盗難によるものとされている。

アスターナ古墳群は3世紀から9世紀、つまり高昌国時代から唐代にかけての墓場である。

中に入ると石と土の破片がころがっている殺風景な広場に、団子状の古墳のようなものが点々と見えている。

この墓場は非常に広く約8万平方kmの土地に墓は断続的に置かれているという。

1959年から新疆ウイグル自治区博物館によって発掘が行われ、夥しい数のミイラ、文書、壁画、絹織物、 副葬

品などが出土、同博物館に展示されている。

地下に向かう暗い階段を降りていったところに墓室があった。私たちが案内されたのは3室。そのうち1室には

ミイラ、他は花鳥画や貴族か役人と思われる人物の画が描かれてあったように思う。

高昌古城は3世紀から14世紀頃まで、トルファン地方の政治、文化の中心地として栄えた城跡とされている

ところ。とくに繁栄したのは5世紀から7世紀までの高昌国の時代で、主に麴氏一族が経営した城である。ほぼ

正方形で東西1.6km、南北1.5km、周囲5km、面積200万平方m。

629年インドへ仏典を求めるため国禁を犯して長安を出発した玄奘三蔵は、河西回廊からハミを経て高昌国

に入り、当時の国王麴文泰に手厚いもてなしを受け、1ヶ月滞在したと言われている。しかし、高昌国は640年唐

によって滅ぼされてしまった。

高 昌 古 城 2001.6.18

私たちはウイグル族のロバ車に乗って城内を観光した。ロバ車には四隅に棒が立てられその上に布切れが

被せてあるので、多少暑さは凌げるが砂塵が凄い。もうもうと舞い上がった砂が容赦なく眼口の中に入ってくる。

ウイグル族の子供も一緒に乗っている。年齢は7~8歳前後くらい。どうやら物売が目的らしい。ロバ車には帽子、

スカーフ、刺繍の小袋、テーブルクロス、小型の絨毯、装飾品などが所狭しと積み上げられていたが、ほとんど

の品物は埃にまみれて白く汚れている。

この幼い子供はこれらの品物を一つ一つ取り出しては、カタコトの日本語でさかんに眼の前にさし出してくる。

私も子供と戯れながら相手になってやる。そのうち私が小袋に眼をつけ

”これはいくらだ”と聞くと60元(約900円)だという。

“タカ~イ!”と言うと

「ヤス~イ!」、

“ディスカウント!”と言うと

「ノーディスカウント!」と言い返してくる。

私が大きな声で”30ゲ~ン!”と言うと、更に叫ぶような 大きな声で

「30ド~ル!」と言ってニコニコしている。

これには思わず吹きだしそうになった。子供とはいえなかなか見上げたげたものである。

今私は当時の写真を見ている。 この子供との会話は8年も前のことだが、不思議に覚えていたので書いて

みた。 最終的には言い値より多少安くこの小袋を買ってやったように思う。

城内の一番奥まったところにある寺院址の前でロバ車から降りる。

この寺院址は比較的形をとどめていたが、ほとんどの建物は崩れた土台と化していた。辺りにはいくつかの露天

が置かれ、店番の女性たちは愛想の良い笑顔を見せながら行き交う人たちにさかんに声をかけている。私は

その笑顔につられ幼い娘が被るようなカラフルな帽子を二つ 買った。その帽子は今でもわが書棚の上に乗っか

っている。

トルファンでは日本語をしゃべる子供が多い。ほとんどはカタコトだが、中には流暢な日本語をしゃべる子供

もいる。何年か前ホテル前で出会った少年は、私を流暢な日本語で朝市に案内して くれたことがある。

どこで日本語を習ったかと聞くと、自分の知り合いで日本語を教えてくれる人が いてその人に教わったという。

しかしそうした子供たちは少なく、大抵は日本人観光客から聞いた言葉を一日 一語ずつ覚えていくらしい。

彼等はウイグル語という独自の言葉を持っているが、漢族の話す中国語はほとんど話せないそうだ。いや

覚えようとしないのかもしれない。たしかに観光客の多い日本人の言葉を知ることによって物は売りやすくなるが、

それだけの理由で日本語を覚えようとしているとも思えない。他にフランス、イギリス、ドイツからの観光客も多く

見かけるからだ。彼等は自分たちと同じアジアの顔をした日本人 に親しみをもってくれているのではないか、

トルファンの子供たちの人なつっこい表情を見ているとそう思いたくなってしまう。

火焔山は、トルファン盆地を東西に約100km、南北に10km、海抜は平均500m、一番高いところで851mの

一木一草ない赤い砂岩の山である。

火 焔 山

2001.6.17

火焔山はメラメラと燃える火の山というイメージをもっていたが、私たちが訪れたときは縦に無数の割れ目が

入った灰褐色の山であった。ただ暑さは凄い。写真タイムのためわずか15分程度立ち寄っただけであるが、

まさに火焔の中にいるような暑さに頭がラクラしたことを覚えている。 ここは16世紀に書かれた小説「西遊記」に

出てくる有名なところである。

夕食は羊の丸焼きがでたが、なぜか私に、最初に羊の頭にナイフを入れる役をレストランの若い 女性から

指名された。ウイグル族で最初に羊の頭にナイフを入れることができるのは、その家の一番偉い人、つまり家長

なのである。私にとっては光栄なことなのだが、どうも羊の肉だけは敬遠したくなる。 以前の シルクロ-ドの旅で

毎日のように羊肉が出され、その独特の臭いと脂っこさに閉口していたからである。

街のレストランからホテルに帰り、部屋でウイスキーを飲んで9時30分就寝。

6月13日 トルファン~天池~クイトン

今日はトルファンからウルムチに戻り、そこから北に走り天池を観光して更に西方面に向かい、クイトンまで

行く日。約700km。8時5分、 トルファンのホテル出発、ウルムチまでは昨日通った同じ道を走る。

車窓からは干しぶどう の乾燥室が見えてくる。不毛の荒蕪地を過ぎ牧草地が眼に入ってきたかと思うとまた

荒蕪地。1時間程すると白楊溝の入口である老風口に入る。昨日とはちがい今日は強い風が吹いている。

右側は白楊川。川の流れも速い、岩に砕けて白いしぶきを上げている。

風ますます強くなり、両側の柳や低い灌木が大きく揺れ動いている。車は渓谷の道を折れ曲がりながら少しずつ

高度を上げていく。 両側の山は褐色。

急に視界広くなる。どうやら東端の低い天山山脈を抜けて天山北路に出たようだ。 緑の牧草地が広がっている。

そこに羊の群 数百頭。気温25度 凌ぎやすくなってきた。

10時25分 雨が降りはじめ、辺り暗くなる。新疆は年間を通じてほとんど雨が降らない乾燥地帯、この地域の人

たちは雨が降ると良い天気になったという。恵みの雨ということか。雨にぬれた 緑がみずみずしい。

11時10分、ウルムチの街に入る。

「ウルムチは海抜800m、海から2,300km離れており、アジアの 中では海から最も遠いところにあります」とガイド

の王さんが説明してくれる。

12時ウルムチの街を通り抜け郊外に出ると、ポプラ、クワ、ニレなどの木が眼につくようになる。道の外側は

トウモロコシ、麦、野菜などが植えられた畑。車は山道にさしかかり登りはじめる。

清冽、太陽の光を浴びて岩に激しく砕け散りながら、白波をたてて流れている。 河畔はポプラ、柳、ニレのよう

な木が生える林となっており、その中にパオが点々と置かれているが、これは宿泊、レストラン、 土産物屋等の

観光用のものらしい。

13時、天池の麓にあるレストランで昼食をすませ、天池に向かう。

しばらくして小さな橋を渡ると、左に川の流れを見るようになる。川幅狭くなり道の両脇に針葉樹が生える山道

を登ってゆく。やがて大型バスの駐車場に着く。そこで小型バスに乗り換えて15分後、さらにオープンカーに

乗って14時35分天池に到着する。

天 池

天池は中国のスイス、天国の池と呼ばれ、中国人に人気がある観光名所。

ここは標高2,000mにあり、 長さ3,400m、幅1500m、最深部105m、面積4.9平方kmの半円形をした湖。

西王母の浴場であったという伝説が残っている。

湖の正面は雪を被ったボゴダ峰(5,445m)が雲の隙間からときどき頭をのぞかせているが、今日は やや天気が

悪くすっきりした見えかたではない。左右の山は松や檜の針葉樹に覆われ、林間にはカザフ族のパオが点々。

この写真では見えていないが、左岸に道教の寺が建っており、ここには2001年6月遊覧船に乗って行ったことが

ある。天山山中に隠された神秘な湖と云われ、そうしたイメージからすればもうすこし森閑とした佇まいを もって

いるはずだが、最近ふえた観光客のためかそうした雰囲気は壊されてしまっているように思える。

15時40分、天池の観光を終えてクイトンに向かう。ここから更に400km走り20時10分クイトンのホテルに着く。

6月14日 クイトン~セリム湖~イ~ニン

日本を出発してから4日目。

ホテル8時40分出発、15分程で郊外に出ると天山山脈が見え始める。雪を戴いた白い峰々が長く連なり、

中腹には一本の帯のような白い雲が天山に沿って延々と流れている。この天山山脈は中国領ハミ辺りから中央

アジアのキリギス領に到り、長さは約,2,000km、幅は広い ところで400km、最高峰は7,439mのボベーダ峰。

ヒマラヤ、崑崙山脈と共にアジア中央部に位置する長大な地球の屋根である。

この天山北路は意外と緑が多い。道の両側はポプラ、ニレ、タマリスク(紅柳)で縁どられ、辺りは小麦、

トウモロコシ、じゃがいも畑が広がっている。 畑が続く風景から砂利の中に低い草木が点々とする原野に出る。

青空に刷毛でなでたような白い筋状の雲が長く伸びている。道はどこまでも真っすぐに伸びており、快適な

ドライブが続く。

やがて天山の風景は後ろになり、代わりにタマリスクの大群落に出会う。タマリスクは小さな桃色の花をつけ、

周りの風景に映えて美しい。

タ マ リ ス ク(2001年6月)

再び天山山脈が見えてくる。大平原の向うには天山の前山ともいうべき褐色の丘陵が幾重にも連なり、その

奥の天山へとつながっている。

12時30分車は高速道路から外れ、石がゴロゴロところがる道を通って小さな集落に入り、回族の人が経営する

屋台風のレストランに着く。

突然の来客に店の人たちは大あわて、さっそく店の娘二人が肉と野菜を切りはじめ、息子は麺をほぐしている。

親爺はカマドに火をつけようとしているが、どうも様子がおかしい。 なかなか点火できない。カマドの下を覗い

たり器具をガチャガチャと引っ張ったり、叩いたりしている。見ている私たちはイラ イラしている。腹も減っている

が時間がもったいないからだ。斜め前にも同じような店がある。

誰かが”あそこに移動したほうがいいのではないか"と 言いだしてきた。親爺はせっかく入ってきた客を、他所

にとられでもしたら大変だと思っているのか必死である。どうやら炊事用の送風機が壊れているらしい。それを

見かねたドライバ-の韓さんも一緒になって手伝っている。私は、まあここは中国なのだ、ゆっくり待とう、そう

思って辺りを散策して帰ってみると、親爺は料理を始めていた。カマドの修理に一時間くらいはかかったかと思う。

屋台風のレストラン 回族の主人

昼食はうどんの上に肉と野菜を炒めためたものを乗せたラグメンとナン、(小麦粉を水で練って平たく伸ば し、

カマドにくっつけて焼いた丸い大きなパン)それにスイカ。のどは乾いていたが、ビールを飲むのは我慢する。

トイレが近いからだ。ビールを飲むと30分ともたない。今まで何回バスを停めたことか。

10年位前だったか、夕食時西安空港のレストランでビールを飲んだあと、バスでホテルに向かったが、 ホテル

までは1時間30分かかると聞いてシマッタ!と思った…があとの祭り、バスに乗って30分もするとジリジリと尿意を

もよおしてくる。窓の外は日暮れとはいえ西安の繁華街、さらに20分~30分 位我慢していただろう か、しかし

ついに我慢しきれなくなった。やむなくガイドに

”バスを停めてください! トイレです!”と頼むと彼はチラッと外を見て、

「この辺ではチョットネ~、ホテルまではあと20分から30分 ぐらいですが?」と言ってもう少し待てないかという

顔つきである。

ジョ、ジョーダンじゃない、こちらは急を要しているのだ、とても30分も待てるものか!と思い、切迫した表情で

”いや緊急事態なんです!”とか何とか言って強引に西安の街中でバスから降ろしてもらい、映画館にとびこん

で用を済ませたことがある。

ところがわがツアーバスは遠くに走り去っており、やむをえず走ってきたバスを停めて乗せてもらったが、 中に

入ってビックリ、乗客はフランス人ばかり。 何故このバスに乗りこんできたかを根ほり葉ほり問われているうちは

まだよかったが、その理由が判ったとたんに彼ら全員から大きな拍手の洗礼を受け、 中には握手を求めてくる者

までいて随分と恥ずかしい思いをしたことがある。それ以来、バスツアーで昼食時のビールはできるかぎり飲ま

ないことにしている。

14時、昼食後バスはセリム湖に向かって出発。 しばらくすると牧草地が見えてくる。

馬と牛の放牧数頭。空にはふとんのような雲がふわりと浮き、草原にいくつかの影を落としている。

15時40分、セリム湖に着く。 ここは標高2,000m、セリム湖は周囲100km、深さ最大80m、水温5度、水源

は雨と地下水。エメラルドグリーンの色をたたえた美しい湖である。

セ リ ム湖 の 風 景

対岸には頂きに雪を被った白い峰々が重なり合って見えており、その上は青い空の中に真綿のような雲が

浮かんでいる。濃紺に淡い緑が入った広い湖面は明るい陽光の下に光り輝き、物音ひとつしない静寂が辺りを

包みこみ、時間が止まったかのようなゆったりした空気が流れていた。この悠久の時を刻む風景こそ今まで自分

が求めていたものではないのか、そういう思いにうたれる。

山腹から山麓さらに湖畔にかけては緑の大草原が広がり、羊の群がのんびりと草を食んでいた。馬に乗って

羊を追っているのはカザフ族の青年。ピンと背筋を伸ばし顔つきは精悍、さすが騎馬民族の末裔たる風格を

そなえている。

16時30分、セリム湖を離れる。バスはゆるやかに下っていく。

しばらくすると渓谷になる。この渓谷は果子溝と呼ばれているところ。自然の果物が実る渓谷という意味らしい。

左側は雲杉と呼ばれる針葉樹が繁り、右側の斜面は草原で覆われ、谷間には細い川が流れていた。すでに

山の壁を削ってきているためか川の色は茶褐色に濁り、かなりの勢いで走っている。正面の山は見上げるよう

に高く、刃物でそぎとったような鋭い稜角が天を突いている。

車は激しく揺れながら険しい山道を下っていく最後尾の席にいた私は激しい揺れにときどき腰が浮き上がり、

バスの天井に頭を打ちそうになったこともある。

2時間後、ようやく渓谷を抜けると視界大きく広がり、舗装された道路を走り19時30分イーニンのホテルに着く。

夕食後部屋でウイスキーを飲み、22時30分就寝。

6月15日 快晴 イリ地区の観光

今日は終日イリ地区を観光する日。イリ地区は中国最西北部に位置し、カザフスタンとの国境にある。

北、東、南の三方を天山山脈に囲まれて大きな盆地を形成しており、イリ川が盆地を流れている。中心都市は

イーニン、新疆第二の都市である。午前中はイーニンから90km離れたカザフスタンとの国境にあるコルガス

国門に向かう。

9時ホテル出発。 快晴、気温27度、空気は乾燥していて清々しい。すぐに プラタナス、柳、ポプラが葉を

繁らせている並木通りに出る。ポプラは白楊と黒楊の二種類がある。白楊はトルファン街道でも見たが葉裏が

白く、黒楊の葉裏はやや黒ずんだ緑色。風にはためき揺れている。

左手に天山山脈の連なりが見えてくる。相変わらずポプラの並木、ロバの荷車、羊の群れ、時々すれちがう

トラック...そうした道を走っている。

しばらく行くと一望の大平原が広がり、麦畑、トウモロコシ畑も現れてくる。やがて天山は正面になる。この当りの

標高は4,000m位、中腹から上は雪に覆われている。カザフスタンとの国境にある天山山脈らしい。車方向を

変え天山は右手に廻り、さらに背後になる。この辺りは上海から4,700kmのところにあるという。逆にいえば中国の

最西北地から、東南に4,700km離れたところに上海は位置しているということになる。

10時20分、検問所。検査官バスの中に入り、全員のパスポートの確認と手荷物をチェックする。

10時50分 カザフスタンとの国境にあるコルガス国門近くに着く。国境ゲートまでは行けない。

最近のアフガニスタン、パキスタン問題や、新疆の独立運動家たちの問題などで警戒体制が厳重に、なり、

国境ゲートや建物には近づけなくなってしまったという。 代わりに2012年開通予定の新検問所に行く。

荒蕪地を整備したと思われる広い敷地内には、縦横に舗装された道路が走り、水路がつくられ、道路に沿って

4~5mのプラタナスの幼樹が植えられてあった。また監視カメラや見張り台などが設置され、約8kmの国境線

にはカザフスタン側には青い鉄柵、中国側には緑の鉄柵が張られていた。

柵の向うには間近に天山山脈が見えている。天山山脈はカザフスタンから遙かキリギスのビシュケクの方まで

続く。

13時45分 昼食後イーニン方面に戻り,恵遠城の鐘鼓楼を見学する。

清朝の時代 乾隆帝は西域経営のため伊梨将軍府を設置したが、その中心として築かれたのが 恵遠城で

ある。1763年に築かれたが、ロシアとの争いのため破壊された。その後7km離れたところに新城がつくられた

が、その建物も今はなくなっており、1897年に建てられた鐘鼓楼だけが残っている。

鼓楼の入口から暗い階段を登っていき、外側につけられている回廊風のテラスに出てみた。よく覚えて

いないがテラスの下のほうは点々と建物が配され、遠くには大平原が広がっていたように思う。

なお、清朝末期アヘン禁止論を首唱し、広東でイギリス人の持ち込んだアヘンを焼き棄てた当時の

大臣林則除は、この伊梨将軍府に遠ざけられたことがあるが、この鼓楼付近に彼が任務したその跡がある。

彼はここでも灌漑用水をつくったり、民族融合政策を施すなど善政を敷いたという。

恵 遠 城

1645分、ホテルに帰り19時まで休憩。

その後 街のレストランに出かけ夕食。20時30分 夕暮れ時のイリ河畔に出かける。

イリ河は天山山脈から流れ出しイリ盆地を西に流れ、国境を越えてカザフスタンのバルバシ湖に入る。

長さは1,500km。うち380kmは中国側、1,100km余はカザフスタン側を流れている。土手から眺めると川幅は

広く水量は豊富、小波ひとつ立てず静かに流れていて、どちらが上流か下流か分からない。すぐ近くには長い

橋が架けられ、河畔は憩いの場所になっているのか、家族連れや友人、恋人同士が何か語らいながら散策して

いた。川面をほのかに照らしていた夕陽も、やがて中央アジアの平原の彼方に沈んでいった。

イ リ 河 畔

6月16日 曇のち晴 イ~ニン~昭蘇平野~トクス

今日は6日目 イ~ニンから昭蘇平野を経てトクスに行く日。

9時10分ホテル出発、少し曇っている が雨の心配はなさそう。今日からイ~ニン~トクス、明後日のナラティ

までは天山山中を通ることになる。天山山中といっても、南北にまたがる天山山脈に挟まれた草原の中につく

られた道を行くわけで、険しい山道を通るわけではない。

イ~ニンの街を抜け20分程で郊外に出る。車窓からはロバ車、自転車、後ろに荷台をつけたオート三輪車が

ポプラ並木の道を通り過ぎて行くのが見えてくる。道端にはウリ、スイカ売りの露天がおかれ、その前を数人の

ウイグル族の女性が歩いていた。彼女たちは頭にスカーフを被り、耳にはイヤリングを光らせ、たて縞の赤、青、

黄色模様の服を着ており、原色のカラフルな色が辺りの風景によく映えている。

羊の群、道を横切る。しばらくする遠くに天山山脈が見え始める。今日の天山山頂付近は白い雲がかかり、

ときどき白い峰が見え隠れしている。

イ リ河を渡り、草原地帯に入ると強い風が吹いていた。風速20m位はあろうか。周りの木々は大きく揺れ動き、

低い草木もなびき伏している。

烏孫古塚の近くでバスを降りる。外は肌寒く、強風のため立っていられないほど。姿勢を低くしてやっとの思い

で一つの古塚にたどり着き、上に立ってみると、辺りに同じような古塚が点々と置かれていた。

文献によれば、烏孫は紀元前2世紀から5世紀ごろまで、この地帯を支配していた遊牧民であり、騎馬民族

である。人種的にはトルコ系ともヨーロッパ系ともいわれ詳しいことはよく判っていない。

漢の武帝は紀元前121年匈奴牽制のため烏孫に張騫を使者として送り、以後漢と烏孫は友好関係を保った。

しかし五世紀初め、モンゴル系の柔然に破られ、史上から姿を消してしまっている。山麓の広大な草原に点々

と置かれている古塚は、その墓所ということになるのだろう。

烏孫小塚を離れ、車はゆっくりと高度を上げ、切り立った断崖の下につくられた山道に入ってゆく。

山肌は赤味を帯び、ところどころ岩の隙間から低い草木が生え、谷間には細い川の流れが見えている。川の

流れを遙か下に、山腹の道をうねりながら登って行きやがて峠に着くと、瞬間アッと息をのむような大きな景観

が眼に入ってきた。

なだらかな山々が幾重にも重なり合い、波状をなして続く大草原の広がりである。それは途方もない大きな

緑の絨毯のようにも見える。緑の絨毯は山腹から山裾、さらに麓の平原にまで広がり、平原には幾筋かの細い

川が蛇行していた。時を忘れてしまいそうな風景である。しばしその風景を眺めたあと峠を下りはじめる。遠く

に羊の群点々、白い小石がばらまかれたように見えている。

烏孫小塚~昭蘇平野の草原

下に降りると草原には一面に菜の花が咲き、明るい陽光に照らされた鮮やかな黄色が眼にしみるように美しい。

見渡す限りの大草原の中を走っている。左前方に遊牧民のパオ点々。ここに住んでいるのはカザフ族。

彼等は太古より遊牧という生活スタイルを続け、今でもそれを 頑固に守って いる。冬の間は下に降りて日干し

レンガでつくられた土屋の家で暮らしているらしいが、3月から10月までは草を求めて馬、牛、羊と共に草原を

移動しながらパオに寝泊まりし牛乳、バター、ヨーグルト、チーズ、馬乳酒などをつくり、時には羊の肉を食べて

自給自足の生活をしているという。 野菜はほとんど口にしない。この科学文明の時代にあって不思議な気持

になる。

いつだったか、5,000mにあるチベットの湖畔で暮らす遊牧民の姿を撮った、NHKのテレビを見たことがある。

その中で「今の暮らしをどう思っていますか?」というNHKスタッフの問いかけに応じた遊牧民の一人は、

「私たちは豊かではありませんが、貧しいとも思っていません、今のこの生活がこのまま続いていくことを切に

願っています。それだけで私たちは幸せなのです」と答えていた言葉が強く印象に残っている。

この言葉は辺境地帯で暮らす遊牧民、いや全世界に散らばっている少数民族の思いを象徴しているようにも

思う。ともすれば大国が弱小国に、あるいはその国の政治家が少数民族に行うさしでがましいおせっかいは、

かえって争いの因をつくることになるだろう。

13時、 昭蘇平野に着く。 この辺りも往古、烏孫の版図である。

昭蘇平野 カザフ族の青年

旅行社のパンッフレットによれば、この昭蘇平野は一日千里を走り、血の汗をかくと言われた汗血馬(天馬)の

故郷とされているところである。しかしどうも腑におちない。

中国の古書 史記大苑伝によれば、紀元前二世紀末 漢の武帝の命を受けた将軍李広利が大苑

(フェルガナ盆地)にある弐師城を攻め落とし、長安[今の西安)まで連れ帰った馬が汗血馬とされている。

ただ大苑の都がどこにあったかということについては、史記では弐師城、漢書では貴山城とされ、その他にも

諸説あるようだが、フェルガナ盆地であるという点では一致している。

従って汗血馬の故郷は、ウズベキスタンのフェルガナ盆地ということになる。この昭蘇平野が汗血馬の故郷と

するならば、それが書かれた何かの古文書があるにちがいない。

しかしメンバーの誰に聞いても判らない。 スルーガイドの王さんにいたっては質問の意味が呑めこめなくて

キョトンとしている。

これは私の想像だが---漢の武帝の時代、漢と、この地帯を支配していた烏孫とは、かなりの交流があったと

されている。当時武帝は、烏孫王、昆莫のところに漢の若い交主を嫁がせ、烏孫と友好関係を保とうとした。

以来漢からは烏孫に絶えず使者がやって来ており、こうした時期に長安から汗血馬が連れてこられて種付けが

行われ、その子孫が出来たのかもしれない...そう思って自分を納得させることにした。

ところがそうではなかった。

帰国して早稲田大学の名誉教授である長沢和俊氏の、西域に関する解説書を開いてみると、初めは烏孫の

馬を天馬、大苑の馬を汗血馬と呼んでいたが、後には烏孫の馬を西極馬、大苑の馬を天馬と呼んだという。

... とある。

汗血馬も天馬も同じと考えれば烏孫の馬も汗血馬であり、天馬ということになるだろう。汗血馬は大苑の馬で

あるとばかり思いこんでいた私は、烏孫にも汗血馬がいたということを初めて知ったのである。

烏孫の故地 昭蘇平野に天馬の子孫として飼育されている馬

馬の厩舎を離れ、草原の中を歩く。 フワフワと足元に伝わる柔らかい感触が気持よい。

小さな花が風に揺れている。ワスレナグサ、エーデルワイス(薄雪草、)ヨツバシオガマ、ナズナ、キジムシロ、

ミヤコグサ、トウバナなど日本のものに似た草花が色鮮やかな姿を見せ眼を楽しませてくれた。昼食は観光用

のパオで済ませる。

昼食後 草原の中を歩いていると遊牧民らしいウイグル族の青年に出会う。

”ユーウイグル?と話しかけると軽くうなづき笑顔を見せてくれた。メンバーのNさんに頼んで一緒に 写真を撮っ

てもらう。

さらに歩いていくと、パオの前で日なたぼっこをしているおばさんを見かける。側に孫らしい2~3歳ぐらいの子供

も居る。許しを得て写真をパチリ、お礼にお菓子を持たせる。…

バイバイと言いながら手を振ると、小さな手がそれに応えてくれている…バイバイさようなら。

ウイグル族の青年と モンゴル族のおばさんとその孫

16時、昭蘇平野を離れ、バスに乗りトクスに向け出発。途中昭蘇平野のシンボル天馬の前で降りて写真を

撮る。その後草原石人の像を見たあと、18時25分ホテルに到着する。夕食後、21時30分就寝。

6月17日 小雨のち晴れ トクス~ナラティ

朝、雨がパラついている。 午前中は傘を持ってトクスの街を散策。

12時昼食、そろそろ出された食事に手が出なくなる。品数は8品程度あるがすべて炒めたものばかり。油っこく

てどれも同じような味がする。独特な香辛料の臭いが鼻をつく。しかも朝、昼、晩と 同じようなメニュー。日本で

ほとんど和食しかとらない私は、こうした食事で何回腹をこわしたことか、帰国した時はいつも2~3kg位やせて

いる。ご飯に少量の炒めた野菜をのせ、お茶を注いでのどの奥に流し込む。

13時 ナラティに向かって出発。

15分で草原地帯に出る。右側に細い川の流れ。 水は澄み、小さい川波をきらめかせて流れている。

車一旦草原を離れ山間の道をゆるやかに登っていく。山の斜面には、ウンナンオウバイに似た黄色の花をつけ

た低木が散見される。土屋の集落を過ぎ登りきると、視界大きく広がり広い平野に出た。遠くは雨が降っている

のか山の上は黒い雲に覆われている。 ここでバス ストップ、辺りの景色を眺めさせてもらう。

昭 蘇 平 野

13時30分下りにかかる。下りきると道はポプラの街路樹に縁どられ、街路樹の向うは麦、トウモロコシ、などが

植えられた耕地地帯となっていた。道は舗装されているがかなり傷んでおり、ガタガタとこきざみに揺れ洗濯板

の上を走っている感じ。

14時20分検問所ストップ。この地域に外国人が入ることは制限されているため、ガイドが持参した許可書と、

私たちのパスポートの提示を求められる。15時検問所を出発、やがて遠くに雪を戴いた天山山脈が見え始める。

左はポプラの群落と黄金色 の麦畑、右はなだらかな山にまばらに草木が生え、下の草原へと続いている。

のびやかな天山山中の風景である。

しばらくすると羊の群が道をふさいでいた。山羊、馬も混ざっている。ちょっと数えられないが、200頭から300頭

ぐらいか。ここは持主のカザフ族の手際の良い指揮により、5分位で切り抜ける。

しかし 5分も行かないうちにまた羊の大群である。今度は先程の群とは様子がちがう。大群の長さは500m位に

及び、山羊、馬、牛を合せると1000頭 位は居そう。車の警笛を激しく鳴らすが、あまり効き目はない。悠々として

いる。ここは俺たちの道だと言わんばかりの顔つきである。

なるほどここは天山山中の草原地帯、昔からここに住んでいる のは彼等たちなのだ。そう 彼等の動きをゆっくり

と見物させてもらうことにした。警笛にはあまり動じない彼等だが、主人の指揮には実に素直である。

馬に乗った数人の男たちが、さっとムチを振り上げるとたちまち 道の外側に移動を始め、道を開けてくれた。

何とかそこを切り抜けはしたが、すぐに今度は馬の大群に出会う。100頭位。しかし馬の動きは速い、簡単に抜け

られる。その後3~4回カザフ族の率いる家畜に道を妨げられながらも、17時50分大草原の中に建つ平屋建の

ホテルに着く。

部屋に荷物を置いてホテル前に広がる草原に出てみた。 ここは標高1,500m、かなり肌寒い。

陽は西に傾き天山の雪が赤く染まり始めている。散策していると、数十頭の牛を追って家路に向かう中年の遊牧

民の男性に出会う。白い帽子を被っているので回族らしい。いやウイグル族かも しれない。

”ユームスリム?”(あなたはイスラム教徒ですか?)と聞くと、大きくうなずいて顔じゅうにいっぱい笑顔をみせ

ながら、何やら大きな声でさかんに話しかけてくれたが、何を言ってるのか さっぱり判らない。しかし、 なかなか

陽気なオジさんである。

夕食後部屋に帰り、残り少ないワインを飲んで10時床に就く。

夜半、トイレのため眼が覚める。 窓を開け空を見上げると満天の星がきらめいていた。空は澄みわたり、

きらめく星座がちりばめられた宝石のように美しい。天山山脈に抱かれた大草原の夜空である。

ナラティ ホテル前の風景

6月18日 快晴 ナラティ草原(空路)~ウルムチ~コルラ

9時ホテル出発、快晴、一点の雲もないぬけるような青空。今日は午前中草原保護区に指定されているナラティ

大草原に行き、午後 空路ウルムチ経由 コルラに向かう予定。

朝日の光を受け、天山は白く輝いている。大きな川にかかる橋を渡ったところで一旦下車、小型バスに乗り換え

ナラティ草原に向かう。

細い山道を登っていくと、山の斜面に松、野生のリンゴ、胡楊が眼に入ってくる。胡楊は砂漠に生える柳の一種

だが、このような山にあるのは珍しい。ガイドの王さんも驚いている。おそらくタクラマカン砂漠に生えている胡楊

の種子が、風によって飛ばされてここに根付いたか、あるいは、鳥によって種子が運ばれたのかもしれない。

45分後、ナラティ草原着。 ここは標高2,300m。

ナ ラ テ ィ 大 草 原

ナラティ草原は、周りを天山山脈に囲まれた平均海抜1,800mの草原で広さは960平方km。

6~9月はカザフ族がパオを移動しながら遊牧生活をしているという。また13世紀ジンギスハーンの軍勢が長い

遠征の途中ここに立ち寄り、休息をとったところでもある。

山顛から山腹にかけて万年雪に覆われた天山山脈は、無数の荒々しい稜角を天に突き上げ、眼の覚めるような

緑の草原には澄んだ小さな川が流れている。また遠く近くパオが点々と置かれ、その近くでは牛や羊がのんびり

と草を食んでいた。

さらにウツボグサ、ウマノアシガタ、タンポポ、ワスレナグサ等の色とりどりの花が咲き空高く舞い上がったヒバリの

鳴き声も聞こえている。

ナ ラ テ ィ 大 草 原

草原の中には大きな牛の糞が点々と散らばっていた。しかしこれは遊牧民の貴重な燃料になる。

…2年前青海省を訪れたとき、

大草原の中にポツンと置かれたパオのそばで、3~4歳のチベット族の娘が、小高く積み上げられた牛の糞を

小さな手でつかみ取り、無心に手許の箱に詰め込む作業をしていた。どうやら家のお手伝いをしているらしい。

私が近づくと一瞬驚いたような顔をしたが、

”お手伝いしてるの?、えらいね、”と日本語で話しかけると、はにかんでニコッと笑顔を見せてくれた。しかし

すぐに何か言いながらその箱を引っ張って、小走りにパオの中に消えていった。その小さな後ろ姿を見ていると、

「ここの生活は厳しいだろう、しかし美しい自然がある、遥かなる大草原がある、清冽に流れる小川もある、

春から夏には可憐な花が咲く、小鳥のなき声も聞こえる、そして友達の馬やヤク、羊もいる、ここが君の故郷

なのだ、どうか丈夫に育っておくれ」…そう願わずにはいられないような気持になつた。

2007年7月青海省の草原で出会った遊牧民の娘

12時20分、ナラティ草原を離れ、昼食後 ナラティ空港着。 ドライバーの韓さんはここでお別れ、ご苦労さま

でした。

機上からのスケッチ

18時1時間10分遅れで ナラティ空港よりウルムチに向かう。最後尾の窓際に座り、天山山脈の上空からの

景色を楽しませてもらうことにする。

機は飛び立つとしばらく草原の上を飛んでいたが、すぐ左に天山の白い峰々が現れてくる。すると左に旋回して

天山の正面に向かって進み、やがて天山の上空に出る。

壮大な天山の眺め、見渡す限り雪を被った無数の山々が遙か遠くまで広がっている。まさに地球の屋根に

ふさわしい、巨大な山の背の集団である。巨大な山の背は荒々しい稜角をもち、巨大な竜の背骨を思わせる。

竜の背骨は縦に長く長く伸び、横に無数の広がりを見せている。その間は深い谷間となり、谷間の底には白い

一筋の糸のようなものが伸びている。川の流れか、人間がつくった山道か、この高さからははっきりしない。

次第に頂の雪も少なくなり、褐色の山脈が近づいてくる。一木一草もない鉄の塊のような山塊群である。険しさに

おいてはこちらのほいうが凄い。山頂から下は鋭角に切り落とされ、やはり深い渓谷をつくっている。しかし先程の

白い糸のようなものは見えない。山頂に雪はなく、したがって流れ落ちる水もなく、人間を寄せつけない険しさで

ある。

褐色の山脈を過ぎると、次に赤味を帯びた山塊群が現れる。いや赤味を帯びたというより、赤そのものの色を

している。これまた凄い景観である。自然がつくりだした技に思わず拍手を送りたい気持ちになる。

しばらくすると山の背を越して緑の草原の上に出る。やわらかい稜線をもった山並が波のように広がり、上空に

浮かぶ綿をちぎったような白い雲が、草原にいくつかの黒い影を落としている。

草原遠くなり、短冊型に仕切られた耕地が現れ、ウルムチの町見えてくる。機は下降し始め、18時50分ウルムチ

空港に着陸。

21時ウルムチよりコルラに向け飛び立つ。すぐウルムチの上空から耕地の上に出るが、こちらはガス深く何も

見えない。22時30分コルラ空港着。23時30分 ホテル チェックイン

6月19日 晴 コルラ~クチャ

今日はコルラからクチャに行く日。全長 約280km。

コルラはバインゴル.モンゴル自治区の州都。人口約40万人、近郊に油田が発見され発展している新興の街。

モンゴル州といってもモンゴル族は少なく、漢族やウイグル族が多く暮らしている。

街の天山山脈を源とする孔雀河が流れ、香梨と呼ばれる梨の産地としても有名。

11時、ホテル出発、昨日までは天山北路を通ってきたが、今日からは天山南路の砂漠地帯を走ることになる。

20分で鉄門関と言われるところに着く。

鉄 門 関

鉄門関の横を流れる孔雀河

この鉄門関は3世紀に関所としてつくられている。渓谷の中に砦のように建ち、堅固であることから鉄門関と

名付けられたという。建物の下には孔雀河が流れている。幅15m位、水は澄んでいるが水量は少ない。

河岸にはポプラや柳が繁り、いかにも砂漠地帯の渓谷を流れる川という風情がある。

かって孔雀河は楼蘭王国を潤していたロブノール(湖)まで流れていたが、今ロブノールは完全に干上がって

いるという。この河もいずれどこかで砂漠に吸い込まれて、地上から姿を消してしまっているにちがいない。

12時、昼食のため一旦コルラの街に戻る。

13時30分昼食を済ませ見渡すかぎり荒涼とした原野の中を走り続け、19時20分クチャのホテルに着く。

レストランでの夕食は失礼させてもらい、部屋で持参のカップそば、ラーメンをつまみにしてワインを飲んで

22時床に就く。

6月20日 快晴 クチャの観光、 今日は終日クチャ周辺の千仏洞等を観光する日。

文献によれば、クチャは古代亀慈国の故地とされているところである。漢の時代から9世紀頃まで仏教国と

して栄えた。 住民はアーリア系(インド、ヨーロッパ語族)。

訳経の高僧として名高い鳩摩羅什もここから出ており、西域の代表的音楽の亀慈楽もここで生まれている。

亀慈楽はのち長安に伝わって、中国内地の文化に大きな影響を与えた。

クャ郊外に点在するキジル、クズルガハ、クムトラ等の千仏洞や、クズルガハ烽火台、スバシ故城といった

仏教遺跡はこの時代につくられたものである。しかし9世紀になるとウイグル族の支配下におかれ仏教は衰退し、

イスラム教徒を信仰するウイグル族の定着地として今日に至っている。

今日からドライバーは回族の馬さん、若い現地女性ガイドの唐さんが新たに加わる。唐さんは満州族である。

新疆に住む満州族は約2万人、新疆では少数民族中の少数民族、非常 に珍しい。満州族は金を建てた女真

族、清を建てた女直族と同じ民族であり、本来中国の東北地方 (遼寧省、吉林省、黒竜江、一部内モンゴル

自治区)を故郷としているが、18世紀清朝の乾隆帝 の時代、ウイグルの乱を鎮圧するため、兵士として東の果て

から遙か西の果てイリ地区に送られて きた人たちの子孫が、現在この地区に暮らしている。

現在 満州語はほとんど使われなくなり、東北の一部の高齢の人たちが話せるらしいが、ガイドの唐さんは 全く

話せないとのこと。

ちなみに私たち日本人が満州と呼んでいたのは、日本が1931年の満州事変を機に、既に退位していた清朝

最後の皇帝溥儀を担ぎ出し、新たに皇帝として建てた、1932年から1945年までの傀儡国家時代の東北地方を

さしている。もっともこれは“満州国”という意味で、満州地方という言葉は 19世紀中頃にヨーロッパで

”マンチュリア”という言葉が生まれ、それが翻訳されたものらしい。したがって1907年(明治40年)日本はこの

地方に満鉄を設置しているが、この頃から満州という言葉は使われ始めていたのかもしれない。

10時、ホテル出発、昨晩はゆっくり寝たせいか頭はスッキリしている。空気もさわやかで気持が良い。長い

ポプラ並木の通りをぬけると、ラクダ草がまばらに生えるゴビ灘に出た。ラクダ草には全身長い刺が生えており、

うっかり触ると痛いめにあう。ラクダだけが好んで食べる砂漠地帯に生える草であるが、よく見ると赤い小さな花

をつけてなかなか可憐である。クチャ川を渡る。川の水、干上がって全くなし。

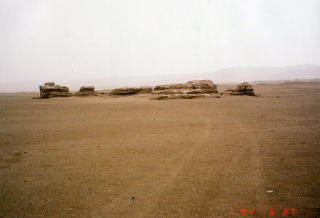

まもなくヤルダン地帯に入る。見渡すかぎり団子状の塊が波のように広がり、ふしぎな景観をつくっている。

ここは風が非常に強い ところ、その風の浸食によって造られた固い粘土状の丘が波立ち、遙か遠くまで続いて

いた。 私は12年前 河西回廊を旅した時も、こうしたヤルダン地帯を見たことがある。ヤルダン地帯を過ぎ、

塩水渓谷を通過する。

両側を全く草木のない茶褐色の断崖に挟まれた渓谷の中に、浅い水の流れがあるが、河床から 結晶した

塩分が浮き出し、辺りに異様な景観をつくりだしている。11時50分、渓谷をぬけると視界広くなり、しばらく行くと

キジル千仏洞に到着。

キジル千仏洞は、小高い岩山の中の中腹に後漢から宋代までに237窟が開鑿されているが、今回案内された

のは38窟、8窟、17窟、27窟、34窟、32窟である。印象に残ったのは38窟と8窟。4世紀につくられた38窟は音楽

堂と呼ばれ、壁に伎楽天図が描かれている。

奏者たちは琵琶やハーブを弾き、笛を吹き、太鼓を打ち鳴らして調子をとり、そのまわりを飛天(天女)が

舞っている。窟の中で静かにしていると、今にもリズムカルで賑やかな音楽が聞こえてきそうな気持になる。

7世紀につくられた8窟は釈迦の説法図で埋められ、壁の上の方に飛天が長い衣をひるがえしながら、五弦の

琵琶を奏でている姿が描かれていた。

琵琶はペルシャ起源とされる四弦の琵琶が一般的なようだが、インド起源と考えられている。五弦の琵琶は

珍しく、現物は東大寺正倉院に収められている”螺鈿紫檀五絃琵琶が唯一の遺品である。私は現物は見たこと

はないが、私の書棚にある”東大寺正倉院”という本の中に写真がのっている。インド原産の紫檀

(マメ科の常緑高木で銘木器材に使われる)を共鳴箱に、アワビ等の貝殻の光っている部分を剥ぎとって板に

はめこみ、美しい螺鈿装飾にした国宝の中でも屈指の名品とされる。

キ ジ ル 千 仏 洞

こうした古代楽器に限らず雅楽、伎楽、能楽、神楽等もそのルーツを辿っていけば、インド、ペルシャ、西域と

いったところに行きつくのではないだろうか......

私は子供の頃から郷里の石見神楽が好きで、村祭には夜の更けるのも忘れてその神秘な舞に 魅せられた

ものだ。随分前に、この石見神楽をモチーフにした雑文を書いたことがある。

*-----石見神楽随想-----*

石見神楽を最初に観につれて行かれたのは、小学校に上がる前の幼児の頃だったかもしれないが、よく

判らない。自分で意識して観るようになったのは、小学校2、3年の頃ではないかと思う。

八幡宮の舞殿の一隅に敷かれた筵の上に陣取り、じっと眼を凝らして、最後の大蛇が終わる夜更けまで観て

いたものだ。よく飽きもせずに観ていたものだと思う。いや飽きないどころか面白くてしかたがなかったのだ。

古くから石見地方に伝わる神秘な舞が、幼い心を捕えて放さなかったのかもしれない。以来高校を卒業する

までの10余年間、秋祭には必ず神楽を観るのが楽しみだった。

...県外に出て40余年、ときどき帰省はするが神楽はほとんど観ていない。 観たいとは思っていたが、帰省

する時期に神楽は、演っていなかった。

先日、久しぶりで神楽を観た。 本年4月8日、郷里の田舎で墓参を終えての帰途、 浜田市の一角に設け

られた舞台でそれを演っていた。一演目しか観られなかったが、観ているうちに遠い幼少の頃の記憶が甦って

きた。当時の自分を思い起こしたのだ。

...その後何日か後で、甥から石見神楽のビデオ10余巻を送ってきてくれた。それを

間かかって全てを観た。面白かった演目は2回観たものもある。

観終わって、ふっと思った /これは俺の勝手な想像だが/

人たちの催事であったものが時代の流れと共に里に降り、国家安泰、五穀豊穣を祈る舞楽に変わり、長い歳月

を経て石見地方に広がっていったものであろう、

しかしその源流をさかのぼれば遙かシルクロードにあるのではないかと...。

似ている。”大江山”しかり”鍾馗"しかり”黒塚”しかり、また演舞の途中で口上があるのも同じである。

まだある、広辞苑で調べてみたら能楽の舞事の一つに神楽があった。リズム豊かな曲で、小鼓が神楽特有

の譜を奏し、女神、巫女などが舞うとある。神楽舞の動きをかぎりなくゆるやかにすれば、能楽の舞に近づくように

思える。神楽の笛や太鼓の荘厳な響きは天井から聞こえてくるようであり、能楽のそれは、地底から聞こえてくる

ように感じる。

能楽は大和猿楽を祖としているが、更にさかのぼればシルクロードを経て伝来した雅楽や伎楽が底流を

なしている。楽に使われたとみられる、東大寺正倉院の宝物 螺鈿紫檀五弦琵琶は、往古インドから天山、

崑崙、パミールを越え、ラクダの背に乗ってタクラマカン砂漠を通り、中国王朝から奈良に伝来したものであろう。

今から1200年以上前の話だ。

往古の日本は、大陸から多くの文化、芸術を移入し、長い歳月をかけて日本独自のものにしているが、石見

神楽もその一つと言ってよいだろう。

空想と夢とロマンと、神秘なものが込められた石見神楽、それは石見人が 誇りうる日本独自の郷土芸能である。

とまれ、俺がここ五,六年シルクロードに強く惹かれるように なったのは、己の胸の奥深くに仕舞われてあった

石見神楽の郷愁が原点にあったのかもしれない。

石見神楽 大蛇 島根県三隅町松原社中 2012.4.14

塵 輪 2012.4.14

キジル千仏洞を見たあと、すぐ近くのクズルガハ狼煙台に行く。

漢代につくられた高さ13mの烽火台で、火急の時は狼の糞や草木を燃やし近くの狼煙台に知らせる。

見張り台は残っていないが、狼煙台は5km毎に置かれ、昼は煙を、夜は火を燃やし、次から次へとつないで

わずか一日で長安まで届けることができたという。現代の電話に代わる2000年前の通信塔ということになる

だろう。

次にクズルガハ千仏洞に行く。5世紀から9世紀につくられた66窟が残っている。11窟、14窟、16窟、27窟、

32窟、30窟と見てまわったが、比較的良く保存されていた11窟、14窟以外は、ロシアやフランスの探検家に

剥ぎ取られた跡があったり、痛みが激しかったりして鑑賞に耐えうるものは少なかった。壁画はいずれも釈迦の

説法や、前世の物語が描かれていた。

クズルガハ狼煙台

クチャの見学を終わり 19時ホテルに帰る。

6月21日 晴 クチャ~タクラマカン砂漠~ニヤ

今日はいよいよクチャからタクラマカン砂漠を縦断し、ニヤまで行く日である。全長 780km。

前日ガイドしてくれた唐さんが見送りに来てくれている。彼女は日本語が上手くいつも笑みを たたえ、感じの

良いガイドをしてくれた。

8時30分ホテル出発、20分で郊外に出る。人通りの少ないポプラ並木を走り、土屋の集落をぬけると遠くに

うすぼんやり と低い丘のような山が見えてくる。低い山は朝日に照らされて、光と影でウロコの模様を描きながら

横に長く伸びて、その先端は富士山のような三角形の高い山へと続いている。

低い山の連なりも後ろになり、タマリスク、ラクダ草が点々とする大原野に出る。タマリスクは団子状の土の

上に乗っているように見えるが、そうではなく、タマリスクに風が土を吹き寄せて丸い土の固まりをつくって いる

のである。

いつのまにかタマリスク、ラクダ草も消えて、砂利だけがゴロゴロところがる一望の不毛地帯に変わる。ここに

物が棲んでいようとはとても思えない、絶望的な風景の広がりである。 不毛地帯しばらく続いていたが、やがて

周りの緑多くなり道路わきには、ポプラ、ニレ、砂ナツメの木が見られるようになる。

砂ナツメの葉はグミに似ていて裏が白く、実もグミのような形をしているが、触ってみるとナツメのよう固い。

あとでバザールでドライフルーツとしてカゴに入れてあったものをつまんで食べてみたが、甘くておいしかった。

3月から4月頃にかけて黄色い花が咲き、辺りは甘い香りで満たされてしまうらしい。花は漢方薬として咳などの

薬に使われているそうである。もちろん日本にはない。

10時50分、ようやくタクラマカン砂漠の入口である砂漠公路ゲートに着く。ここで10分休憩。

砂漠公路に入り30分すると、胡楊が群生する森に入る。降りて写真を撮る。

胡楊は砂漠に生えて大木になる柳の一種で、生きて千年、立ち枯れて千年、倒れて千年と言われ、死して

なお千年以上も地上に形をとどめる化物のような木である。おそらく地中深く根を下ろし地下の水を吸い上げ

て生きる強靭な生命力をもった木なのであろう。

胡 楊 の 森

大木のそばに幼樹が生えているのでよく見ると、葉はコリヤナギのように細長い楕円形をしている。

しか し大木のほうは丸い葉にカクレミノのように切れ込みが3つあるのと、コハクウンボクのようにさらに切込みが

多くなっているものとがある。人間も年を重ねるにつれて姿かたちが変わっていくが、植物も同じように思える。

12時、 タリム村で昼食。

13時15分タリム村を出発すると、すぐにタリム河に架かる大橋に出る。驚いたことに、タリム河はは干上がって

しまって水の流れは全くない。唖然とする。バスからは大きな流れのようになった泥土が縹渺と広がる河床が

横たわっていただけで、水の流れはまったく見られなかった。

タリム河は天山山脈を水源とし、パミールを水源とするヤルカンド川、崑崙山脈を水源とするホータン河などの

水を集め全長2100kmに及び、遙かなる昔 楼蘭王国を潤したロブノールまで届いていた西域の大河である。

ロブノールはすでに数十年前から干上がっており、その原因はタリム川や孔雀河の水量が少なくなり、そこまでは

水の流れは届いていないということは知っていたが、天山の水源を発して半分少し過ぎたくらいのこの地点で、

全く水が流れていないタリム川を想像することはなかった。

1900年ロブノールは1600年を周期として南北に”さまよえる湖”だと論じ、1933年それを実証したとしたスエーデン

の探検家ヘディンが、今のタリム河を見たらどう思うであろう…. 。

かって、西域の河は大河に呑み込まれていくか、地上を滔々と流れていたかと思うとどこかで地下に伏流したり、

また地上に出たりを繰り返しながら、いつかは砂漠に消えて行く運命をもっていると言われていた。しかし今の

タリム河を見るかぎり、この常識は通用しなくなっているように思う。

干上がってしまったタリム河

この原因の一つは、地球温暖化か何かの要因で年々山に降り積もる雪の量が少なくなり、山の下の方の

雪が消えて山の雪線が高くなってしまい、河に流れ落ちる雪融け水が少なくなったためとされる説がある。

もう一つは従来は河の水は生活用水と農業用水だけに利用されていたが、 ここ内陸部の資源開発による

工業化が急速に進んで、さらに数多くの灌漑用のダムがつくられ、河の水が涸れるほどに汲み上げられている

と考えられる。いずれはこの一帯の砂漠化はさらに進み、空気や水質の汚染、野生生物、植物といった環境へ

の影響は測りしれないものがある。ただ雪融けの水量が多くなる8月には、この河にも水の流れが見られるという

ことだが … 。

この砂漠公路は、1995年石油開発のためつくられたが、1997年には一般にも公開された。道路はよく整備され

ており、砂防のため道の両側にはタマリスクが植えられている。タマリスクは小さいピンク 色の花をつけ、この

砂漠の風景にあって気持を和ませてくれる。

しばらくするとタマリスク、砂ナツメの向うに胡楊の群落が見えてくる。胡楊は一定の間隔を置いて立っている。

真っ直ぐ立っているものは少なく、竜のように曲がりくねっているものが多い。この辺りは風が非常に強いところ、

身をくねらせながら風に耐えているのであろう。緑色の葉を広げて元気な姿をしているものが多いが、中には

立ち枯れているものもある。胡楊の群落を過ぎると、団子状のタマリスクの原野が現れ また胡楊の小群落、

タマリスクと入れ代わり立ち代わり現れていたが、次第に辺りの草木もまばらになり、いよいよ本格的な砂漠の

様相を帯びてくる。

タクラマカン沙漠(クチャ~ニヤ間)

やがて草木の全くない一望の砂漠地帯に入って行く。どちらを向いても、無数の砂丘が波状をなして広がって

いる。遠くに竜巻が上がっているのが見える。かなり大きい、白い砂煙が空高く舞い上がっている。15時、青い

屋根の小さい小屋が見えてきた。給水室である。 しばらく休憩。

砂漠公路には一定の間隔で給水室が置かれ、道路上の事故や異常などの連絡をとったり、地下に敷かれた

パイプで水を送り、タマリスクなどの砂防用の植物を保護しているという。

給水室には夫婦が住み込みで働いていた。月給は700元(約10,000円)だという。夫婦はおそらく雇用を求めて

ここにやってきたのにちがいない。しかし生活のためとはいえ、どのような思いでここにやってきたのだろう。

周囲は茫々たる沙漠の海、冬の寒さ、天地が真暗闇に覆われる黒い春の砂嵐、焼けつくような熱砂の夏、

想像するだけでも気が遠くなりそうである。しかも人間との付き合いはほとんどない。私なら孤独に耐えかねて

気が狂ってしまうかもしれない。

給水室の裏の砂丘に登ってみると、見渡す限り砂の海が広がっていた。

長さ1,000km、幅400km、面積33万平方km(日本の国土の約9割)のタクラマカン砂漠である。砂の山は大きく

小さく波打ちながら、遙か遠く青い空の中に溶け込んでいる。

タクラマカン砂漠はウイグル語で”タッキリ・マカン”の略、入ったら二度と出てこられない“死の砂漠”という意味

である。なるほど五つ六つ先の砂丘の谷間に入ってしまったら方角を見失ってしまい、帰ってこられなくなるかも

しれない。迷ってしまったらそれまでである。助けを求めてさまよい歩くかもしれないが、 強烈な日差しに身体の

水分をすべて抜きとられ、そのうち干からびたミイラになってしまうことだろう。

私は、2002年6月ゴビ砂漠にある西夏時代の最後の都城遺跡、黒水城(カラホト)に行ったことがある。

NHkシルクロードのテレビかビデオを見た人の中には、玉ねぎの上にトンガリ帽子がついているような仏塔を

記憶している人もいることでしょう。

この城は11世紀から13世紀にかけて西夏王国を建てたチベット系民族タングート族によって築かれたが、

1227年ジンギスハーン率いるモンゴル軍に滅ぼされた。その後700年近い歳月を経た1902年ロシアの探検家

コズロフによって発見され、発掘された遺品は今日の西夏学の基礎になっているという。

ちなみにジンギスハーンはこの西夏遠征の帰りに病死したとされる。

黒 水 城(カラホト) 2002.6.17

城内はかなり広く、建物だったと思われる土壁や土塁が散在し、四方は崩れかかった城壁に囲まれていた。

また砂や砂利の上に陶器の破片や、馬かラクダの白い骨片らしいものが散らばっていたように記憶している。

随分前にNHK取材班に同行、この遺跡を訪れていた当時九州大学の教授であった岡崎敬氏は、ボロボロ

になった布切れを見つけ、”アッ絹だ!これは絹だ!”と感極まった声を上げたという。

その瞬間、彼はここがまさに西夏時代のシルクロ-ドであったと確信し、西から東から、 絹や食糧、貴金属など

を運んで来たラクダのキャラバンが行き交い、市場には大勢の人たちが賑わっていたであろう華やかな西夏

時代を想像していたにちがいない。

私たちは城の外に 出て、沙漠のなかにポツンと佇むレンガづくりの建物に入り、持参の弁当で昼食をとった。

建物の中にはモンゴル族の老人がいた。

この風の音しか聞こえてこないような建物の中で、彼は一人で西夏遺跡の番をしていたのである。

孤独といえばこれ以上の孤独はないだろうと思っていたが、彼自身はニコニコと笑顔を見せながら、持っていた

二胡を弾いてくれた。その胸に沁みいるような二胡の音が、今でも私の耳の奥に残っている。

黒水城の見学を済ませた私たちは、更に激しいアップダウンのある砂丘をジープで乗り越えて、唐から西夏

時代に至る遺跡、緑城を訪ねた。そこで一通り緑城についての説明を聞いたあと、30分の自由時間をもらい

辺りを散策した。しかし30年分後、待ち合わせ場所にSさんの姿が見えない...1時間が過ぎた...がSさんは戻って

こない。 車のクラクションを鳴らしながら更に30分待った。それでも彼は現れてこない。太陽は西に傾き始めて

おり、私たちはあわてた。添乗員のYさんは泣きだしている。

私たちはジープ6台に分乗し、彼を捜すことにした。ラクダ草やタマリスクが点々とする起伏の激しい砂丘を

ゆっくり走りながら、彼の姿を捜し求めた。ジープで捜し始めてから30分から40分位経っただろうか、突然ジープ

に同乗していた誰かが”アッ、あれはSさんではないか!”と叫んだ。指さすその方角を見ると、タマリスクが繁茂

している向うに、Sさんらしい人がふらふらと歩いているではないか。待ち合わせ場所とは遠く離れた逆の方向で

ある。

私たちは走りより彼を車の中に迎え入れた。どうやらSさんは待ち合わせ場所からかなり離れた遠くに、ぼんやりと

立つ仏塔を見つけて歩いて行ったが、帰りに方向が判らなくなって辺りをさまよい歩いていたらしい。

そこはタマリスクやラクダ草が点在する砂漠の原野である。どちらを向いても360度同じ風景に見える。遠くに

離れてしまったら誰でも方角を見失ってしまいそうなところだ。もし私たちが彼を見つけだすことが出来なかった

ら、彼は永久に砂漠の中に身を埋めてしまう運命になったかもしれない。

砂嵐がゴーゴーと吹き荒れる胡楊の森の中に置かれたパオで夕食をとった時、落ち着きをとりもどしたSさんは、

”いや~皆様のおかげで砂漠の露とならずにすみました"と笑顔を見せながら、私たちに酒をふるまってくれた。

緑城周辺の沙漠 Sさんがさまよい歩いたところ 2002.6.17

15時20分 給水室を離れ出発。

砂丘が波立つ同じような風景の中を走っている。この砂漠公路に入ってから今まで数台の車が通り過ぎたよう

に思うが、今は行きかう車は全く見られなくなっている。

遠くに竜巻が上がっている。気がつかなかったが右にも竜巻が上がっている。右の竜巻がだんだん近づいて

くる。すぐ近くにやってきそうだ。 竜巻をやりすごすためバスストップ、どうぞお先に、と思う 間もなく眼の前に

やって来た、凄い風だ!バス風圧に大きく揺れ動く。竜巻は白い砂塵を猛烈に渦巻き立ち昇らせながら、 バス

の横スレスレに走り去っていった、やれやれ。

17時、ドライバーの馬さんが警官に車を止められ降りていった。ーどうやらこの先で、地中に埋められれて いる

天然ガス用のパイプが壊れているらしい。修理出来るまで通行止めである。

私たちもバスから降りて近くの 砂丘に登ってみることにした。そこから500m位先に数台の車が止まっているのが

見える。パイプを修理しているのはそこらしい。辺りを散策しながら待っていると30分後に修理が終わった。

再出発。相変わらず砂丘が波立つ単調な風景が続いているが、ドライブは快適である。多少 睡眠不足と疲れ

のためか、ついウトウトと眠ってしまう。

18時30分、また新しい給水室に到着、しばらく休憩。小屋に入っていくと、住みこみの奥さんが炒めた野菜や

肉を詰め込みながら、饅頭をつくっていた。夕食の準備らしい。

ここでガイドの王さんがタリム村で買ってきてくれた、スイカとウリをいただく。喉が渇いていたため、なんと美味し

かったことか!

18時55分出発。実際の現地時間は北京よりも2時間遅れの16時55分。西に行くほど時差は大きくなるが、中国

ではどこに行っても北京時間に合わせているためである。

草木のない砂丘ばかりの中を走ってきたが、遠くにぼんやりと緑の帯のようなものが見え始めてきた。おそらく

胡楊かポプラかの群落だろう。辺りにもタマリスクが点々とするようになる。

20時30分、再び胡楊が現れてくる。久しぶりに会うという感じ。周りの草木多くなる。芦の群落が一帯を埋めて

いる原に出る。 ニヤまで30km、ロバ車に出会う。羊の放牧点々、人家が近い。土屋の集落に入って行く。

ニヤ河を渡り、20時40分、ニヤ側 の砂漠公路ゲートで写真ストップ。

21時ニヤのホテル着、 チェックイン。クチャからニヤまで12時間30分、やっと西域南道に入ってきたのだ。

夕食とする。

早々と夕食を済ませ外に出てみると、砂漠の地平線に夕日が沈み始めていた。

赤く燃えた太陽がゆっくりと地平線の彼方に姿を消した。

22時10分落日、残照が辺りを包みはじめる。ラクダ草やタマリスクで覆われた 大地も集落も、土屋に

つながれたロバも牛も赤く染まっていた。

西域南道の最果ての街、ニヤの黄昏である。

6月22日 今日はニヤからホータンに向かう日。

文献によるとニヤは漢代の精絶国の故地とされている。しかし精絶国は今のニヤにあるのではなく、ここから

120kmはなれたニヤ遺跡にある。

このニヤ遺跡は1900年イギリスの探検家スタインによって発見された。1980年5月には、NHK,中国の取材班

がこのニヤ遺跡を訪ねている。

ニヤからニヤ遺跡に通じる90kmの地点にある大馬札まではジープで行き、そこから30kmはラクダに乗って

ニヤ遺跡まで向かった。しかし途中方角を見失い、あやうく遭難しそうになったが、テント泊をしながら予定の

一日遅れで何とかニヤ遺跡に辿り着くことが出来たらしい。

取材班以外では小説家の井上靖氏、当時早稲田大学の教授であった長沢和俊氏が同行していたが、

井上氏は大馬札で折り返し、長沢氏はニヤ遺跡まで行っている。

ちなみに私は数年前、朝日カルチャーで長沢氏の講座を何回か受けたことがあるが、温厚篤実なイメージを

もった人柄であった。ただあまりにも丁寧にゆったりした話しかたであったためか、受講中居眠りしそうになった

こともある。

9時ホテル出発、ニヤの観光はなく一路西域南道をホータンに向けて走る。全長300km。

今日は霧がかかったようなスッキリしない天気である。おそらくタクラマカンの砂塵が空を覆い、太陽の光を

さえぎっているからだろう。ニヤの街を出て小さい砂礫が一面に広がるゴビ灘の道を行くと、まもなくニヤ河に

かかる。水の流れほとんどなし。道は舗装されているようにみえるが、かなり傷んでおりガタガタと揺れながら

ひたすら走っている。この西域南道からは崑崙山脈が遠望できるはずだが、生憎の天気、山らしいものは

まったく見えない。大平原の遠くに胡楊が一本ポツンと立っている。何と孤独な木であることか。

ニヤからホータンへの中間点にあるケリヤに近づく。ポプラ並木が延々と続くようになり、原野にタマリスクや

砂ナツメも見られるようになる。次第に芦の原が広がり始める。窓の外をぼんやり眺めていると突然水田が現れ

てきてビックリ。やがて牧草地も見えてくる。この辺り崑崙山脈に近く、砂漠に しみ込んだ地下水が湧き出して

一帯を潤して いるのであろう。それにしても、この砂漠地帯に水田があるとは思ってもみなかった。

ケリヤ河にかかる。こちらは水の流れがある。この川も崑崙山脈から流れだし、やがて砂漠の中に消えて行くの

であろう。

私たちは、ゴビ灘の原野、ポプラ並木、芦の原、水田地帯、土屋の集落を通りながら、西域南道を300km走り、

14時ホータンのホテルに到着する。

ホテルのレストランで昼食を済ませ、部屋でしばらく休憩。

17時30分、夕食までホータン郊外の観光に出かける。

バスで30分程でブザク村という小さな村に行き、ポプラ並木の道から少し入ったところにあるモスクを訪ねた。

イマムサカズ、モスクという。イマムサカズとは10世紀頃この地にイスラム教を伝えた聖人らしい。仏教徒との

戦いで殉死したという。10世紀といえばこの地は仏教国、于闐国の版図であった時代、なるほどとうなずける。

しかし于闐国は11世紀に史上から姿を消している。おそらくこの頃アラブからイスラム教が入り、仏教を信仰して

いた住民もイスラム教に改宗させられ、仏教は衰退していったのであろう。それと共に次第にイスラム教徒の

勢力が拡大し、于闐国は戦いに敗れてしまったのかもしれない…そんなことを考えながら、クルミの木が生い

茂るモスクの周りを散策する。

モスクの裏にイスラム教徒の墓地があった。墓は日干しレンガで半円筒形につくられている。

遺体は白い布で包まれ土葬されるという。それぞれの墓にはダルシン(チベット仏教の旗)のような旗が立って

いたが、これはこの地方だけの風習らしい。

次にバザールに行く。 通りを歩いているとスカーフの上にパランジャを被り、顔を半分隠して料理しながら、

立ち寄る客と応対している女性がいた。この西域では、スカーフは被るが顔を覆う若い女性はまず見かけない。

非常に珍しい。店先には、衣類、肉、野菜、果物、香辛料、帽子、靴、雑貨類等がところ狭しと並べられ、食物

屋は露天で営まれている。

ロバ車に乗ってのんびりと道行く人もいた。眼があうとニコリと笑顔をみせてくれるくれる人もいた。いかにも田舎の

バザールらしい素朴な雰囲気を感じる。俺は今西域に来ているのだ...そんな懐かしい気持に浸ることができた。

ホ-タン郊外ブザク村のバザ-ル

私たちは今日の観光を終えてバスに向かって歩いていた。その時、突然”ゴオ-”という音が鳴り響いた。

と同時に、今まで静かだった周りの木々は大きく揺れはじめ、砂塵が舞い上がり、辺りはたちまち暗くなってきた。

どこかで”ガチャン!チャリーン!”という音も聞こえる。”アッ カラブランだ!”と思わず叫んでしまった。

女性ガイドのアテイケムさんも”そうです、カラブランです。今の時期は少ないですが、3月、4月は頻繁に起こり

ます” と言って平気な顔を している。

私が初めてカラブランに遭遇したのは、ゴビ沙漠の胡楊の森の中につくられたパオで、夕食をとっていた時で

ある。突然“ゴオ-ッ”というがしたので、何かと思ってパオの外に出てみたその時、私が眼にしたものは

カラブランと呼ばれる沙漠の砂嵐だった。 風速30m~40mはあろうかと思われる猛烈な風が吹き荒れ、胡楊の

木々はなびき伏し、夕暮れ時とはいえまだ明るかった空は、黒い砂塵で真暗闇に覆われていたのである…。

しかし、歩いている時に出会うのは初めてである。持っていたタオルで顔を覆いながらバス近くまで来ると、風は

ピタリと止み、次第に辺りも明るくなり始め、嵐は過ぎ去っていった。わずか15分か20分の出来ごとである。

20時10分 ホテルに帰着。

6月23日 晴 今日は終日ホータン郊外の観光。

ホータンは古代于闐国の故地とされている。この于闐国について文献を要約してみると、

于闐国は紀元前2世紀ごろから11世紀ごろまで、東西交易の中継市場として繁栄した仏教国である。住民は

アーリア系。この国の繁栄を支えた最も大きなものは、崑崙山脈から白玉川、黒玉川に流れ落ちる“玉”が挙げ

られる。いわゆるホータンの玉である。

于闐国の城跡として挙げられるのは、スタインが発見したヨートカン遺跡や、マリクワト遺跡がホータン郊外

に残っている。その他にアクスビル、セシビルといった遺跡もあるらしい。

これらの遺跡の中で私たちが訪れたのはマリクワト遺跡であるが、城らしい痕跡は何も残っておらず、砂の中

からわずかに頭を出した岩の欠片が点々と散らばっていただけであった。

ヨートカン遺跡については1999年4月に訪ねたことがあるが、城内だったと思われるところは一面の畑と化して

いた。この中に土器や陶器の欠片と、何の動物か判らない骨片が散らばっていたのを記憶 している。

11世紀になるとウイグル族の大集団がこの地域に流れ込み、以来この地帯はウイグル族の居住となって今日

に到っている。

昨日から現地ガイドはウイグル族の女性アテイケムさんである。

ウイグル族はトルコ系の民族とされているが、多くはペルシャ系の血が混じり、彫の深い顔をしているが髪や

眼は黒い。この地帯は、かっては民族の十字路と言われていたところ、いろいろな民族の血が混ざり合い、

いろいろな顔つきをした人たちが暮らしている。アティケムさんもその一人と思われる。彼女はなかなか流暢な

日本語をしゃべり、表情も豊かである。1998年から6年間日本に住んだことがあるとのこと。

9時ホテル出発。

ホータンの街を抜けるとまもなくタクラマカン砂漠に出て、50分程でラクダ乗り場に着く。ラクダの持主はウイグル

族の中年の男性、20頭のラクダが座って待ってくれていた。

ホ-タン郊外タクラマカン沙漠にて

私たちはラクダに乗って波のように大きくうねる砂丘を、アップダウンしながら散策した。

月の砂漠の王子様の気分と言いたいが、名前ほどラクな乗り心地ではない。ラクダが歩く度に右に左に大きく

揺れ、うっかりするとスベリ落ちそうになる。時々強い風が吹きつけ、パウダーのような細かい砂が舞い上がる。

その度に私は顔をしかめ、眼をつぶり、砂の侵入を防ごうとするが、ラクダは眼や鼻を自由に開閉できるから

だろう、平気な顔をしている。

時々吹く強い風を除けば空気はさわやかで、慣れてくるとラクダ乗りもいい気分になってくる。

しかしこの広大な砂漠をラクダの背に乗って、何百、何千里と旅をした商人や僧侶たちのことを思うと気が遠く

なる。 時空を超えて遠く思いを馳せてみると、何か目的に向かって広大な熱砂の中をひたすら歩いている

集団の影が浮かんでくる。強い意志と執念をもった人間の影だ。

1時間余りのラクダの散策ではあったが、かってシルクロ-ドを行き交った彼等の気持に、ほのかに触れたような

気がした。

ここでラクダに乗った写真をガイドの王さんに撮ってもらったが、カメラに砂が入りまったく動作出来なくなって

しまった。残念だがこれから先の写真はあきらめるしかない。この稿では以前撮った写真を随時入れてゆく。

11時、タクラマカン砂漠の散策を終えて40分走り、シルク工房を見てから12時45分ホータン絨毯 工房を見学

した。ウイグル族の若い女工さんが5~6人でペアを組み、一枚の絨毯 (長さ5.3m 幅4.3m)を織っていた。

1日8時間かけて10cmしか織れないという。 ここの絨毯はかなり高価だが、一本一本の糸を一生懸命気持を

込めて織りあげている彼女たちの姿を見ていると、それだけの価値はあるだろうという気持になる。

13時25分、街のレストランで昼食後ホテルに帰り、1時間30分休憩。

6時ホテル出発、白玉川を左に見ながら40分後、マリクワト遺跡の入口であるマリクワト村の先端に着く。

私たちのバスを見た村の人たちが、3~4台のロバ車に乗って全速力で走ってきている。激しくムチ打たれ

ながらも、ロバはそれが自分に課せられた運命だと思ってあきらめているのか、素直に主人に従って働いている。

1999年4月と2004年6月ここに来たときは、客を待つロバ車が30~40台ひしめきあっており、私たちはロバ車

に15分程度乗ってマリクワト遺跡まで行っていた。しかし数年前、ツアーメンバーの人がロバ車から落ちて腰の

骨を折るケガをしたため、その後Y旅行社はロバ車に乗るのを禁じている。 ロバ車に乗って走ってきた村の

人たちには申し訳ない気がする。マリクワト村は広い砂漠の中に置かれた陸の孤島のようなところだ。日干し

レンガでつくられた土屋 の家に住み、わずかな土地にウリ、スイカ、野菜などをつくって生活の糧として いる、

貧しいウイグル族の人たちが暮らしている。

マリクワト村のロバ車 1999.4.28 マリクワト遺跡 2004.6.27

私たちは遺跡まで歩いていくことにした。村の人たちはロバ車に乗ってもらうのはあきらめたのか、売り子に変身

して私たちのあとについてくる。6~7人は居ようか、ほとんどが子供たちだ。皆カゴの中に何やら物を入れている。

あどけない顔をした娘が私のあとについてきて、カゴの中の物を取り出しては、これ10元(150円)こちら20元

(300円)と言いながら、しきりに眼の前に差し出している。カゴの中には、玉石、刺繍模様の小袋、装身具などが

入れてある。買ってあげたいが、欲しいものはない。財布の中の元も残り少なくなっている。しかしあまり邪慳には

したくない。適当に戯れながら相手になってやる。年を聞いてみると23歳、3人の子供がいるという。

私はまだ年端も行かない娘だとばかり思っていたのでビックリした。あまりむやみに物を与えるのはよくないが、

ボールペンならいいだろうと思って差し出すと、

”3人子供がいるから3本くれるのね”とゼスチャーで示しながら、ニッコリと笑顔を見せてくれた。しかしカゴの中の

ものを買ってくれないと不満のようである。

しばらくついてきていたが、あきらめたのか次は女性のOさんのところに行って売り込みを始めた。

Oさんはさかんに値切っているらしい。娘はしばらく抵抗していたが、どうやらOさんの言い値に応じたようだ。

イスラム圏に於いて物を値切るのは慣習になっているが、わずかな値段のものを、貧しいこの子たちを相手に

執拗に値切るのはあまり感心しない。やはりそこそこの節度をもって応じてあげるべきだと思う。

30分ほど歩いてマリクワト遺跡に着く。ここは紀元前から1000年に亘り栄えた、仏教王国于闐国の夏の宮殿と

言われたところである。

遠く左前方から右前方にかけて、やや固くなった砂の中からわずかに頭を出した城壁の一部らしいものが点々

と散らばり、その向うは崑崙山脈の前山と思われる灰色の山が重なりあって続いている。

往時は緑豊かなオアシスであったと思われるが、今はまったく色彩のない茫々たる風景に変わり果てていた。

古代栄華を極めたであろう于闐国の欠片も、まもなく砂漠の中に埋まって、その姿を永久に地上から消して

しまうことになるだろう。

マリクワト遺跡の見学を終えてバスまで帰り、席についてふと窓に眼をやると、先ほどの娘や子供たちが手を

振っている。パァ~ッと花が開いたような笑顔を見せながら。

バイバイ…マリクワト村の娘よ、子供たちよ、健やかに育っておくれ、さよなら…さようなら…一期一会の旅の

別れである。

この純真な子どもたちは、私たちが思うほど自分たちの境遇を貧しいとは思っていないだろう。 それどころか

ここが一番好きだと思っているにちがいない。

私がここに来たのは3回目だが、いつも彼等はキラキラと眼を輝かせながら私たちを迎えてくれた。

彼等もやがて成人し都会に出ていく者もいるだろうが、大半はここで結婚し、この地を愛し、ここで生涯を過ごす

ことになるだろう。

マリクワトの村人と子供たち 1999.4.28

5年前私は四川省の山奥の小さな集落で、チベット族の民家を訪ねたことがある。その民家にいた17~18歳

位の娘は、

”貴方は成都に行ったことがありますか?”と聞かれると、

「ハイ、一度だけあります。」さらに

「いいえ、出たいとは思いません。」”どうしてですか?”

「ここは空気がきれいで、果物がおいしいです。それに友達がたくさん居ますから….

私はこの村が好きです。」 と答えていた言葉が今でも頭に残っている。

この子供たちも同じような思いだろう......

しかしここマリクワト村は、生きていくにはあまりにも自然環境が厳しすぎる。私はこの村を訪ねる度に、辺りの緑

が少なくなっているように感じる。時間とともに沙漠化がどんどん進んでいるためだろう…水はどうしているのか、

このままオアシスとして存続できるのか、やがては砂の中に埋もれてしまうのではないか…

そんなことを考えていると、いつのまにか磊磊たる白玉河の河原に出ていた。私たちはここで一攫千金?を

夢見て玉を探してみることにした。

遊牧民 マリクワト村近く 1999.4.28 白 玉 河 2004.6.27

ホータンの玉は古代よりシルクロードを通じ、東は長安から西はヨーロッパまで運ばれ、歴代の中国王朝や

ペルシャ王朝にも珍重された宝石である。原産地は崑崙山脈、山から直接切り出されるものが多いが、洪水等

で山から白玉川や黒玉川に流れ落ちて、長年もまれた河の玉が最高級品とされる。白玉、黒玉、青玉いろいろ

ある。

多くは置物や、首飾り、指輪、ブローチ等の装飾品に加工される。現在も高値で取引され、玉拾い、玉売買の

仲買を職業とする人も数多いと聞く。

水の流れはほとんどなく、見渡すかぎり石がゴロゴロところがる磧の中を歩いてみるが、それらしいものは眼に

つかない。磧はあちらでもこちらでも大きく堀り返され、多くの石の山ができている。取り尽くされてしまったあと

なのだ。それなのに皆真剣である。

石を拾ってはさわったり、いじくりまわしたり、中にはしゃがんで地面に顔をスレスレに近づけて見ている者も居る。

添乗員の今井さんは石の山の谷間に入り、やたらに石を掘り返している。

”やぁ~今井さん熱心ですね、見つかりましたか?”と話しかけると、

「いやぁ~ダメです。でもこちらのほうが仕事より大事ですから」などと笑いながらジョークを飛ばしている。

皆もしかしたら取り残しがあるかもしれない、と思っているのかもしれない。

しかし制限時間の20分を過ぎると皆あきらめ顔になり、バスに戻ってきた。ところがHさんは何やら怪しげな黒い

石を大事そうに持ち帰り、

「しかるべきところに行って鑑定してもらうんだ」と言って張り切っている。メンバーの誰かにこれは

”ホータンの玉"ではなく"アホタン石”だよと茶化されていたが、それでも彼はあきらめるどころかポケットからうす

汚れたハンカチをとり出して、その石を何度も丁寧に磨いていた。あとで判ったことだが、それはただの石ころ

だったそうである。

その後ホータンのバザールに立ち寄り19時ホテルに帰る。

ホ-タンのポプラ並木通り 2004.6.27

6月25日 晴、 カシュガル~パミール高原(往復)

昨日は9時ホータンのホテルを出発してから、西域南道を西にヤルカンド、イエンギザルに立ち寄りながら

520km走り、20時20分カシュガルのホテルに到着、宿泊。

今日はカシュガルからパミール高原を走り、カラクリ湖までを往復する日である。

朝ホテルのレストランで朝食を済ませ玄関に出てみると、丸いテーブルに恰幅の良い一人の男性が座って

いた。その前でたばこを喫いながら一服していると、話かけられる。

「あなたは日本人か?」

”はいそうです、私は日本人です。あなたはこのホテルのマスターですか?”

「その通り、俺はこのホテルの社長である。」 ニコットとする。

”あなたはイスラム教徒ですか?”

「その通り、俺はイスラム教徒である。」 ウイグル族らしい。

「日本にイスラム教徒は居るか?」 ”ハイほんのすこし”

「あなたの宗教は何か?」 ”私は仏教徒です”

無宗教と言いたいが、彼等にそれは通じない。仮にそう言ったとしても信じてくれないし、まともな人間として

見られないだろう。イスラム教徒にとって彼等が信じるイスラム教は人生そのものであり、日常の生活、考えかた

はすべてそれに基づいている。宗教を信じない人間など考えられないのだ。

アッラー(神)に宣誓し、一日5回の礼拝を行い、ゆとりのある人は貧しい人に喜捨をし、年1回ラマダン月には

断食をする。更に一生に一度サウジアラビアにあるイスラム教徒の聖地であるメッカに巡礼することを願う。

コーランに書かれたイスラム教徒の5つの戒律である。

私たち日本人の大半は、自分は無宗教だと思っているようなところがある。もちろん私もその中の一人。

しかしよく考えてみると意識はしていないが私たち日本人には、長い間培われた仏教の考えかたが、一人一人

の心の奥に座っているように思える。

12月に入ると街にはクリスマスツリーが飾られ、ジングルベルが鳴り響き、クリスマスイブにはケ-キを食べ

ながら家族団欒のひと時を過ごす。大晦日にはお寺の除夜の鐘を聞き、年が明けると初詣と称して神社に

出かけ、その年の願いをこめて祈る。 中には七福神巡りをする人もいる。

七福神はそれぞれ役目は違うがルーツを辿れば、布袋尊、福禄寿、寿老人は中国、毘沙門天、弁財天は

インド、恵比寿天は日本出身である。大黒天はインド出身だが”いなばの白うさぎ”で知られる大国主命と

習合している。

日本人は、何でもたくさん拝めばご利益が得られると思っているようなところがある。何とも節操のない民族にも

思えるが、それもおだやかな流れをくむ大乗仏教に基づく、日本人の生活習慣として定着しているからだろう。

9時、ホテル出発。

現地ガイドはウイグル族の女性グランバルさん。今日、明日とガイドを務めてくれる。

今日の空は快晴、一点の雲もない、空気もさわやかで気持がよい。バスの席につくと早速グランバルさんが

カシュガルについて説明して下さる。要約すると、

カシュガルは古代疏勒国の故地とされていろところである。10世紀頃まではアーリア系の人が住み仏教が

信仰されていたが、10世紀以降はウイグル族を中心としたトルコ系の民族が入り、イスラム教徒の街になって

いる。標高1,200m位のところにあり、13民族 40万人の人たちが暮らし、内ウイグル族は90%を占める。

年間降雨量50ミリ、夏は平均38度、冬はマイナス15度位になることもある。

中央アジアへ、パミール高原を越えればインド、パキスタン、アフガニスタンに行くことができる。

高いポプラ並木をぬけて郊外に出ると、雪をスッポリと被った崑崙山脈が見えてきた。天山山脈よりも間近に

見えているせいか、雪量はこちらのほうが多いように思える。キズリ川を渡る。水量は少ないが真っ赤に染まって

いる。キズリは赤いという意味。

から紀元前3世紀まで、黒海北岸から中央アジアの草原地帯に強大な遊牧国家を建てたイラン系の民族として

知られる。スキタイ.サカ族のエリアはもっと北の方のイメージがあったので、中央アジアのこの南の地域にその

子孫がいたというのは意外な気がした。しかし、それだけ彼等の行動範囲は広大であったということなのだろう。

ちなみに私は1999年8月カザフスタンを訪れたとき、アルマティの博物館でスキタイ.サカ族をイメージした黄金

人間なるものをみたことがある。

金糸で刺繍されたトンガリ帽子のような頭巾と黄金色に輝いた上着を身につけ、タイツのような黒いズボンと靴

を履いていたが、王族の戦闘用のものであろう。もちろんこれはモニュメントである。

この黄金の服に包まれていたミイラの実物は、アルマティの近郊で発掘されたと記憶している。ガイドに実物は

どこに展示してあるのか問いただしてみたが、モスクワかアスタナ(カザフスタンの首都)の博物館ではないかと言う

ぐらいで、はっきりしたことは判らなかった。

沿道には砂ナツメの木が続き、辺りはタマリスクの原が広がる。崑崙山脈さらに近づく。

の一角と思われる。天山山脈も素晴らしかったが、こちらのほうは巨大な竜が立ちはだかり、辺りを圧倒している

ような迫力を感じる。

10時、ウパール村に着く。

この村はペルシャ語、アラビア語、トルコ語の研究で知られる、11世紀のウイグル族の言語学者ムハンマド・

カシュガルの出身地だという。ウパールは農業の街という意味。ロバ、牛、羊などの家畜を売って、生計をたてて

いるウイグル族の人たちが暮らしている。

ウパール村を離れ、やがてガイズ河の岸に出る。広い河原に幾筋かの河の流れがある。河の色は 白濁、水量

は少ない。初めてここを通ったのは1996年8月、当時道らしい道はなく、この広い河原の中を走るしかなかった。

たまたま雨上がりの後だったため、バスは河原にあふれだして川のようになった流れの中にはま りこみ、40分

ぐらい立ち往生したことがある。

山肌赤味を帯びてくる。しばらく行くと灰色になり、さらに行くと青銅のような緑色に変わり、様々な色をした

山肌が現れてくる。

11時55分、ガイズ検問所に着く。パスポートを検査される。

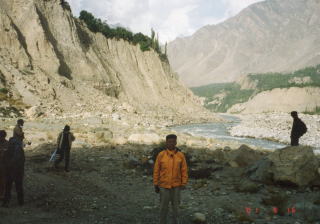

12時10分、再出発。川幅狭くなり渓谷に入る。道の左側は切り立った岸壁、右側は氷河が削りとったような

谷間に、大きな石がゴロゴロしている。今にも崩れ落ちてきそうな不気味な感じ。岩の間から草木わずかに

のぞいている。

上を仰ぐと紺碧の空に、刃物で削ぎとったような険峻な山塊群が連なり、その姿は天山よりも荒々しく男性的。

ここパミールは中国の古書では”葱嶺”と呼ばれ、「崖嶺数百里、函谷険峻、寒風到烈」と書かれている難所で

あるが、この辺りはいかにもそうした雰囲気を感じるところである。

パミ-ル高原の赤い山々 2004.6.30

対岸に糸のような細い道が横に長く伸びている。遊牧民の生活道らしい。この道と河原の間に、崩れかかった

岩の洞窟のようなものが見えている。キャラバン・サライ(隊商宿)だという。今回のコースで初めてのキャラバン

・サライである。私たちが今まで通ってきた道にも、かってはたくさんのキャラバン・サライがあったと思われるが、

日干しレンガで造られていたためか、形を留めているものはなかった。 ここのキャラバン・サライ は自然の岩を

利用して造られているから だろう、今でも形を留め、当時を偲ばせてくれている。

キャラバン・サライ 2004.6.30 キリギス族の子供たち 2001.9.14

橋を渡りゆるやかに高度を上げていくと、下にガイズ川を見るようになる。羊群道を横切る。視界大きく開け、

やわらかい稜線をもった砂山が見えてきた。どうやらブロンク湖に着いたようだ。

時刻は13時。ここは標高3,200m。ブロンク湖は白い砂州の中にわずかに動く水の流れがあり、池や水溜まりと

なっているところもある。前方は上から下までスッポリと砂を被った砂山が連なっている。

ここは風の通り道となっており、タクラマカン砂漠の砂が強い風に吹き寄せられて山に降りつもり、 ふしぎな景観

をつくりだしている。

ブロンク湖 2001.9.14

ブロンク湖から30分後峠を登りきると、雄大なムスタグ・アタ峰の全景が見えてきた。

ムスタグ・アタ峰はウイグル語で”氷河の父親という意味。高さ7,546m、雪の深さは300mあるという。ちょっと

信じられない気もするが、確かに全山スッポリと厚い雪に覆われ、黒い岩肌を見せているところはほとんどない。

壮大な眺めである。 13時45分、カラクリ湖に着く。

ここは標高3,600m。眼の前はムスタグ・アタ峰が、左前方はコングリ峰(7,719m)が聳え、山麓から下はエメラルド

グリーンの水をたたえたカラクリ湖が明るい陽光に光り輝いていた。

湖畔はキリギス族のパオが点々と置かれ、馬、ヤク、ラクダがゆっくりと歩き、草原に机や筵を広げ、手作りの帽子、

ナイフ、仏具、 装身具などを並べて、さかんに観光客に売り込みをしているキリギス族の姿も見られる。

対岸の遠くにキリギス族の土屋の集落が見えているが、やはり彼等も春から秋にかけては遊牧に出かけ、冬の前

にはそこに戻って暮らすらしい。しかし短い夏の時期に観光客相手に手作りの物を売り、生活の糧と している

キリギス族の人もいるという。

ムスタグ・アタ峰 7,546m 2001.9.14

キリギス族の大半は中央アジアのキリギス共和国に住んでいるが、このパミ-ルで遊牧を営む彼らは、

天山キリギスと呼ばれる。

パミールに於ける今回の観光はここカラクリ湖までであるが、このコースの先のことについて少し触れておき

たい。

私がシルクロードと言われるところに初めて足を踏み入れたのは、このパミール高原である。

以後このコースに魅了されてパキスタンまで通して2回、カラクリ湖までは今回で2回、計5回訪れたことになる。

この道はパキスタンに通じている。ここカラクリ湖からタジク族の住む街タシュクリガンを経由して、クンジェラブ

峠(4,943m)を越えてカラコルム山脈の渓谷沿いにつくられたカラクルムハイウエーを下っていくと、パキスタン

最北部の街フンザに着く。ここは35年前パキスタンに統合されるまでは、フンザ王国として栄え900年の歴史を

もっている。

クンジェラブ峠 4,943m

カティドラル.ピ-クス 5300m

カラコルム山麓の斜面に集落が置かれ、春にはアンズの花が一斉に開いてこの街を桃色に染め、夏から秋

には、リンゴ、アンズ、スモモなどがたわわに実をつける桃源郷だ。

周りは万年雪で覆われたラカポジ、ウルタル、ディラン、フンザピーク、レディフィンガ-など6000m~7,000m級

の山々が聳えている。 ホテルのテラスから眺めるカラコルム山脈の景色は雄大である。

エベレストをはじめヨーロッパアルプス3大北壁の冬期単独初登攀を達成した長谷川恒男は、

友人と2人でウルタル峰を登山中、雪崩に巻き込まれて遭難した。

彼の遺体は、村の人たちの厚意により3,300m地点に墓地がつくられ、埋葬されている。

奥様と山や自然を愛する多くの友人たちの協力で「ハセガワ・メモリアル・パブリック・スクール」と名づけられた

学校がつくられ、2004年9月私たちが訪れた時は、30人の先生と500人強の子供たちが通っていた。

ラカポジ 7788m 2001.9.17

校内の廊下の天井に飾られていた彼のにこやかに微笑んでいる写真が、鮮明に思い出されてくる。

校庭で遊んでいた子供たちと戯れたこともなつかしい。

ここフンザの人たちの宗教はイスラム教ではあるが、シーア派の一派であるイスマイール派である。

考え方はリベラルで、現実的、異教徒をも容認する。モスクは持たず、メッカへの巡礼や断食は行わない。

ただ一日3回の礼拝はするらしい。

イスラム教は酒を禁じているが、ここにはフンザワインという伝統的な地酒も造られている

もおだやかである。とくに日本人には好意的。日本人だと分かると握手を求められることもある。街を散策するの

もよし、果樹が生い茂る用水路を歩くのも楽しい。何とも心和む気持になる。

長谷川恒男(ハセガワ.スク-ル掲示)

レディフィンガ-(左)、フンザピ-ク(右)

2001.9.17

ホテルのテラスでウィスキーを嘗めながら、カラコルム山脈の景色を眺める気分は最高である。

私はこの街が好きで1996年、2001年、2004年と3回訪ねている。

「今まで旅行してどこが一番良かったですか?」と人から聞かれた時は、ちゅうちょなくこの街を挙げることに

している。

フンザの坂道を車で15分位下っていくと、フンザ河とナガール河が合流しているところがあるが、ここから

ナガール河を遙か下に見ながら断崖絶壁の細い道をジープで1時間30分位登っていくと、ナガール村に行くこと

が出来る。山間の狭い土地を耕して麦、じゃがいも、とうもろこし、とまと、にんじん、なすなどをつくり、ほとんど

自給自足の生活を営んでいる人たちがいる。

ナガール村はフンザよりも更に険峻な山々に囲まれた辺境にあり、まさに”天涯に住む人たち”という感慨をもつ

ところである。この村の人たちは素朴で愛想が良い。特に子供たちは明るく人なつっこい。 私たちのジープが

通ると、家から子供たちが何人も出てきて私たちに手を振ってくれる。一軒や二軒ではない。 最初に出会った

家から最後の家に至るまで絶え間なく手を振ってくれるのである。村の人たちも出会うと必ずにこやかに笑顔を

向けてくれる。

私は13年前から海外への旅行に出かけているが、これほど気持を和やにしてくれるところはこの村をおいて他に

はない。

この村の先端部に行くとテーブル状の広い台地があり、ここからホッパー氷河を見ることができる。

ここで遊んでいた子供の一人が、5年後再度訪ねてきた私の顔を覚えてくれていて、この辺りを案内してくれた

ことがある。感激のあまり名前を聞くのを忘れてしまったが、旅をしていると思いがけない出会いがあるものである。

ホッパ-氷河 2001.9.16

パキスタンについてもうすこし続けたい。

ここフンザから、さらにカラコルム・ハイウエーをインダス川沿いにギルギット、チラス、ペシャムと走っていくと

スワット地区に入る。いわゆるガンダーラ地方である。

このガンダーラにはタクティ・バイ、ブトカラ、シルカップ、等数多くの仏教遺跡が残されている。

美術の影響を受けた西欧風のものが多いが、東洋風のものも混在している。

大乗仏教は紀元1世紀頃この辺りで起こり、中央アジアから中国あるいは朝鮮半島を経て、6世紀半ば日本に

伝わって来ている。

大乗仏教を起こしたのは、当時この地帯を版図としていたクシャン王朝ではないかとも言われているが、

詳しいことは判っていない。この王朝の中心をなしていた民族は月氏あるいは大夏の種族という説もあるが、

極端な史料不足から謎の王朝とされている。

このガンダーラからペシャワールを通り数十キロ行けばカイバル峠に行くことが出来る。

パキスタンの国家法も及ばない武装した部族社会で形成されているところで、ここから先はアフガニスタンで

ある。

7世紀長安を出た玄奘三蔵は天山山脈を越えて中央アジアに入り、ウズベキスタンのサマルカンドから南下

してアフガニスタンを経由、このカイバル峠を通ってインドへ向かっている。

ちなみに私はパキスタンに3回入っているが、最初に訪ねたときの1996年にはカイバル峠のすぐ手前まで

行っている。そのときは峠まで行く予定だったが、パキスタン軍の高官が暗殺された直後で、峠手前でこれから

先は”DANGER!"と書かれた大きな看板が立てられていたため、その地点で引返さざるをえなかった。

その後の2回は9・11事件に巻き込まれたり、治安状況さらに悪くなったりしてカイバル峠に行くことは出来ないで

いる。

ブトカラ遺跡 2004.7.6 タクティバイ僧院 2004.7.6

シルクロードフアンにとってアフガニスタンは是非行ってみたいところである。

川、ヘルマンド川、カブール、カンダハール、ヘラート、バーミアン、クンドゥーズ、マザーリシャリーフの街々、

そこに暮らすパシュトゥン族、ハザラ族、ウズベキ族、タジク族の人たち等々….。

井上靖や岩村忍の紀行文、イランの有名な映画監督が撮った映画”カンダハール”から

浮かんでくる。

今アフガニスタンは内戦状態にありとても行けそうにないが、いつかは行ってみたいという気持は持っているし、

これからも持ちつづけるだろう。

カラクリ湖からの帰りは同じ道を通り、18時40分カシュガルのホテルに到着。

6月26日 晴 カシュガルの観光

今日はカシュガルの街を観光する日。10時ホテル出発、25分で香妃墓に着く。

香妃墓はポプラや砂ナツメの木で囲まれた中にあり、建物は美しいタイルで貼られている。 敷地内に入って

いくと、復元された香妃の等身大の写真が眼に入る。

彼女は今のウイグル族のようにペルシャ系の血は入っていない、純粋なアジア系の女性に思われる。顔には

どこか気品が感じられ、なかなか感じの良い美人である。

建物の中に入りグランバルさんの説明を聞く。

「この香妃墓は1640年アバク・ホージャによって建てられ、5代ホージャ家72人の霊が眠っています。本人は

1693年に亡くなりましたが、以来300年余ホ-ジャ家の廟として守られてきました。眼の前に置かれてある のが

彼の父と彼の柩です。

天成の美貌の持主であると言われた香妃は、1760年北京に行き5年後の1765年には乾隆帝の後宮に入り、

23年間宮廷で過ごし1788年に亡くなっています。遺体は河北省の清東陵に埋葬されましたが、遺品は満州族の

侍女たちが牛車のような車で、3年間かけてここカシュガルまで運びました。

右手奥に黄色いリボンをかけた柩が見えていますが、あの中に香妃の遺品が収められています。」

グランバルさんは機関銃のような早口でしゃべるが、言葉は明瞭で聞き取りやすい。彼女は日本に行っことは

なく、日本語は西安で2年間勉強して覚えたという。わずか2年でこれだけ上手くしゃべるようになるのか、感心

する。

香妃墓 1999.5.1 香妃柩(真中奥の赤色) 1999.5.1

香妃についてはいろいろ面白い話が伝えられているので、グランバルさんに聞いてみることにした。

”香妃は乾隆帝が近寄ろうとすると短剣をのど元に突きつけ、もし帝が私の身体に触れば自害して果てます、

と言って乾隆帝を近づけさせなかったという話がありますが、本当ですか?”

「それは有名な話です。私も子供の頃よく聞かされました。そういう話もあれば、香妃は乾隆帝に寵愛されて

幸せに一生を過ごしたという話も伝えられています。その他にも香妃にまつわる伝説はいろいろあって、どれが

本当なのかよく判っていません。」

なるほどと思って次の質問に移る。

”香妃の身体には砂ナツメの臭いがあったということですが、砂ナツメはどんな臭いがしますか?”

「とても良い香りがします。部屋に一房置くだけで、部屋じゅうが甘い香りで満たされます。

香妃は子供の頃砂ナツメの林の中で育ちました。」

”本当に香妃の身体から砂ナツメの香りが出ていたのですか?”

「本当です!」 グランバルさんの顔つきが険しくなっている。

「このことはウイグル族の有名な学者が、実際に香妃の遺体を調べて証明されています。

私の持っている本にもそう書いてあります。ウイグル族の身体は他の民族とはちがうのです!」

いやはやここで下手なジョークでも入れようものなら、たちまち平手打ちが飛んできそうな迫力である。

私は香妃にまつわる話は、ウイグル族の人たちがつくりだしたロマンティックな物語として受けとめていので、

半分からかいの気持もあって質問してみたのだが、彼女の言葉にはウイグル族としての 誇りがあることに気づき、

”いや、どうもありがとうございました”と言うと、それまで真剣だった彼女の顔がやさしい笑顔に変わった。

11時15分、香妃墓を出て近くにある老街に行く。

老街には500年前から日干しレンガでつくられた家々に、約4,000人のウイグル族の人たちが暮らす昔ながらの

カシュガルらしい風情が残っているところ。この街を近代化から守るためユネスコの世界遺産に指定、保護され

ている。日干しレンガの家は2平方kmの広さのなかに密集してつくられ、幾筋もの細い道が迷路のように通って

いた。

ガイドの娘さん、老街の家でウイグルダンス 陶器工房でロクロを廻す主人 2004.6.29

私たちは日干しレンガでつくられた民家に入らせてもらう。

玄関を入るとすぐそこは吹き抜けとなっており、四角い庭にイチジク、アンズなどが植えられ、庭を中心に左右、

正面奥に寝室、居間、台所、客室などの部屋がつくられていた。夏は涼しく冬は暖かいという。 なるほど外から

見るよりは居心地の良さそうな家である。

5年前来たときは、この街を案内してくれた娘さんが、民家の家でウイグルダンスを踊ってくれた。彼女の表情豊

かな笑顔は、なつかしいカシュガルの思い出として印象に残っている。

次にバザールに行ってみる。バザールはペルシャ語で市場という意味。

店内や道端にも絨毯、帽子、ふとん、靴、衣料品、日用品、宝石、香辛料、ドライフルーツ、などがところ狭し

と並べられていたが、人通りは少ない。今でも新疆最大のバザールと言われているが、 かってのカシュガルの

バザールの雰囲気は感じられない。威勢の良い声が飛び交っていたあの賑わいはどこにいったの だろう...

ただ日曜日には10万人の人出があり、たいへんな賑わいになるらしい。

午前中の観光を終え、街のレストランで昼食後、ホテルに帰りしばらく休憩。

16時40分、 エイティガール寺の見学

1422年に建てられた中国最大のイスラム寺院で、毎日14時~15時にイスラム教徒の礼拝が行われる。

この中に入って礼拝を許されるのは男性のみ。礼拝の前には手や足を洗い口をすすぎ、身体を清めてから

礼拝堂に入ることができる。どこのイスラム寺院も同じだが、祭壇は必ずメッカの方角に置かれている。イスラム

圏では異教徒が礼拝堂に入ることはほとんど許されていないが、この寺院ではどういうわけか、私たちを礼拝堂

の中まで案内してくれた。他の厳しいモスクとはちがい、誰にでも解放しているモスクなのかもしれない。

次にすぐ近くにある職人街を散策する。

ここは約400mの道の両側には帽子屋、金物屋、木工細工店、楽器店、骨董屋などが建ち並び、昔ながらの

職人たちが手作業で物をつくっているところだが、かっての職人街のような賑わいは感じられなくなっていた。

店先では威勢のよい声が飛び交い、大勢の職人たちが打ち出す様々な 物音が響き渡り、活気にみなぎって

いた一昔前の雰囲気もまったく消えていた。道路は整備され店は小ぎれいにはなっているが、店数は少なくなり、

そうした職人もほとんど見られなくなっていた。

2001年当時のカシュガルの職人街 2001.9.13

カシュガルは往古よりシルクロードの要衝地として栄えた街である。

東は遙か長安から、西はペルシャから南はインドから、絹、お茶、陶器、宝石、絨毯、楽器、農産物等あらゆる

ものがラクダのキャラバンによって運ばれ、西域最大のバザールが開かれたところだ。

私が13年前(1996年)初めてここに来たときは、街にはロバ車があふれ、馬、牛、羊が勝手な方向に歩きまわり、

人間はその間をぬって歩いていた。男は帽子をかぶり長いあご髭をたくわえ、女は頭にスカーフをかぶり耳には

イヤリングを光らせ、赤、青、黄色模様のカラフルな服をまとっていた。子供は砂埃の舞い上がる道を裸足で

走りまわり、バザールは凄まじい熱気とエネルギーで沸き返っていた。

”ああ~ここは異国の街だ!”そう思って興奮したことを覚えている。

しかし中国は年々めざましい発展をしており、ここ最果ての街カシュガルにも近代化の波は押し寄せ、新しい

ビルが建ち並び道は整備され、ロバ車は時々見かけるものの、車は間断なく往来し、往年のカシュガルの

雰囲気はなくなってきつつある。

ただ、ここに住む人たちがこの近代化を素直に受けとめ、豊かになっているのであればそれで良い。時代の

流れとして受けとめるべきだろう…旅行者の勝手な感傷など彼等の豊かさとは無関係なのだ。そう思うしかない

ではないか…。5年ぶりに来た私のカシュガルの街の感慨である。

6月27日 晴、 カシュガル~ウルムチ

今回の旅行も終わりに近づき、今日はカシュガルから空路ウルムチに向かう日。

9時20分、 ホテル出発、9時45分カシュガル空港を飛び立ち、11時20分ウルムチ着ウルムチ着後、街の

レストランで昼食。 14時35分、新疆ウイグル自治博物館に行く。

私はこの博物館には何回か来ているが、8年前と5年前に来たときは工事中で裏門から入っている。

5年ぶりに見る博物館は見違えるほど美しく改装され、堂々たる近代建築に生まれ変わっていた。1階は少数

民族を紹介するコーナー。2階は大部分が発掘品などを展示した歴史文物コーナーが置かれ、3階はタクラマ

カン砂漠から発掘されたミイラが展示されている。この展示コーナーで一番眼を惹くのは1980年NHKと中国の

シルクロード班によって、発掘され 話題となった、楼蘭の美女と言われた女性のミイラである。

発掘場所はロブノ-ル。3800年前のものとされ、最新の科学技術を駆使した調査により、年齢は45歳、身長は

生前157cm、 血液型はO型と判明している。日本のコンピューター技術により、復元された写真が展示されて

いたが、ヨーロッパ系の美人である。3800年前のロブノール一帯にはヨーロッパ系の民族が住んでいたということ

になる。遺体にはワシかタカのものと思われる長い羽根がさしてあったのが印象的だった。

16時20分博物館を出てバザールに行く。

ウルムチのバザールもこぎれいに店が立ち並び、バザールというよりも大きな商店街の感じ。景気の良い大声が

飛びかっていた往年の面白さはなくなっている。 商店街のそばには大きな広場がつくられ、中ほどの屋外喫茶

店ではテーブルを囲んで若者たちが談笑し、道行く人たちもゆっくりと足を運んでいた。8日後の2001年7月5日、

ここでウイグル族と漢族との大騒乱が起きようなどとはとても想像できない、のびやかな風景が広がっていたの

だが...歴史、文化、宗教、言葉、生活習慣がそれぞれ違う民族が、同じ地域で暮らす難しさを改めて考えさせ

られた事件である。

18時30分 ホテルにチェックイン。

19時50分 街のレストランでビールとワインを飲みながら、旅の最後の夕食を楽しむ。

6月28日 ウルムチ~北京~成田

今日はウルムチから北京経由で日本に帰国する日。6時30分、 ウルムチのホテル出発。8日間、私たちに

付き添ってくれたスルーガイドの王さんは、最後の別れの挨拶のあと、こんな歌を歌ってくれた。

ワン(王)さん 待ってて ちょうだいな ~ ♪♪

私はビックリした。この歌は私が幼い子供のころ、母親がよく歌っていた非常に古い歌である。

また最近ビデオで見た赤線地帯(溝口健二監督)という古い映画の中で、三益愛子演じる娼婦が あまりにも

貧しい暮らしに気が狂ってしまい、この満州娘を歌っていたのが印象的だった。

若い王さんは最近この歌を覚えたというが、あえてこの歌を私たちの前で披露したのはどういうわけだろう…

そうだ彼は今日18日ぶりに奥様に会える日なのだ!おそらくその嬉しさをこの歌に重ね合わせて、私たちの

前でおどけてみせてくれたのかもしれない......。

王さんご苦労さまでした。 さようなら

日本の味が恋しくてたまらない、これから行きつけの鮨屋に飛び込んで、日本酒で一杯やろう!

ー了ー

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/