ベトナム紀 行 北から南へ

2011.1.7~2011.1.22

ベトナム グエン王宮の竜 2011.1.15

ベトナムはインドシナ半島の東側にあり、北から南へ細長い地形をした国である。そのかたちはやや頭が

大きいS字形。どこか竜のイメ-ジを彷彿とさせる。長さは約3260km。国土は日本の約9割位。

東側はすべて南シナ海に面し、北部に中国、西部においてはラオスと長い稜線をもち、南部に於いては

北側にカンボジアと国境を接している。北部から南部にかけての長い西側の国境沿いの大部分は山岳地帯で、

そこから何本かの川が南シナ海に流れ落ち、南部周辺はメコン川が大きなデルタ地帯を形成している。

ベトナムは暑い国だと思われがちだが、気候的にはハノイを中心とする北部と、南部のホ-チミン周辺とは

かなり違う。

私がベトナムに出かけたのは1月だったが、北部の山岳地帯は雪が降ったりして、この時期の東京より寒く

感じる時もあった。中部は日本の秋ぐらいの気候で涼しく、南部のホ-チミン周辺は連日30度を超えて汗ばむ

暑さに閉口した。

この国は54民族が住む多民族国家で、国境を接する中国からラオスにかけての山岳地帯では、日本人と

よく似た顔をした少数民族が暮らし、それ以外の平野部では私たちがメトナム人をイメ-ジするキン族が住み、

それぞれの民族が住み分けて生活している。国民の9割はキン族だが、1割の少数民族が暮らす山岳地帯は国土

の2/3を占める。

ベトナム人の大半は仏教徒だが、それも他の東南アジア諸国(ラオス、カンボジア、タイランド、ミャンマ-)

やスリランカの人々が信仰している上座部仏教(小乗仏教)ではなく、日本や中国のように大乗仏教を信じて

いる人たちが多いという。長い中国との交流によるものだろう。ただラオス、カンボジアと国境を接している

こともあって、上座部仏教徒もかなり多いと聞いている。またキリスト教徒も1割近くを占めるらしい。

ベトナムといえば1960年から1975年のベトナム戦争を思い浮かべるが、あれから36年の歳月を経ていた

2年半前の当時でも、その傷跡は随所で見られた。しかしハノイやホ-チミンの街中は洪水のように 行き交う

バイクと車で溢れかえり、その中でベトナム戦争を知らない若者たちの凄まじいパワ-とエネルギ-を眼の辺り

にして、これからの明るいベトナムの未来を見るような気がした。

ベトナム概略図 緑の部分がベトナム(イメ-ジ)

Y旅行社のツア-で私たちがベトナムへ旅をしたのは、2011年1月7日~1月22日の16日間。

メンバ-は男性3人、女性6人、それに女性添乗員と男性ガイドの総勢11人。

1月7日18時15分JAL751便で成田を出発、6時間30分のフライトで22時45分ハノイ着。ベトナムとの時差は

2時間。空港では現地ガイドのザンさんが出迎えてくれていた。深夜0時20分シェラトンホテルにチェックイン。

1月8日、午前10時ホテル出発、バスで文廟に向かう。ホテルを出た途端バイクの多さにビックリ、右も左も

前も後ろもバイク、バイク、バイク、それもかなりのスピ-ド゙、波のように次から次にやって来る。まるで

バイク の洪水のようだ。バイクは右側通行ということだが、それはあまり関係なさそう、右を走っているかと

思うと急に左に向きを変えている。対向車を器用に避けているのだ。無免許ドライバ-もかなりいるらしい。

中にはナンバ-プレ-トをつけていないバイクも見られた。女性ドライバ-も多い。数えてみたら10台中4台位

が女性ドライバ-だった。歩道などはない、しかし歩行者は、このバイクの洪水の中を平気でスリ抜けて歩いて

いたのである。

ベトナムの総人口は8600万人、うちハノイは500万人が住んでいる。バイクは500万台あるというから、

一人一台バイクを持っているということになる。ほとんどは現地生産で、ホンダ、ヤマハ、中国製のものがある

が、一番人気があるのは、やはりホンダらしい。リキシャも見られたが、ここのリキシャはインドや、バングラ

デシュのそれとは違い、客を前に乗せ、こぎ手は自転車の後ろから漕いでいた。

10時20分、文廟に着く。

文廟は1070年、孔子を祀るために建てられた廟で、孔子廟とも呼ばれる。11世紀の李朝の時代には中国宋代

の思想や社会システムが採り入れられ、1075年には科挙の制度も導入されている。科挙と隋代の598年から

清代の1905年まで行われた官吏登用試験のこと。極めて難しい試験で、これに合格した者はその地位と生涯の

栄誉が保障されたという。

1442年から1779年までの約300年間に科挙試験に合格した人はわずかに1306人、いかに狭き門だったかが

判る。

このうち82人の名前が刻まれた石碑が廟内に置かれていた。石碑の文字は漢字である。ベトナム王朝はこの

時代、中国文化の影響をかなり強く受けていたのだろうと思われる。

またこの廟はベトナムで最初にできた大学でもある。 この大学からは18世紀末までの700年間に多くの学者や

政治指導者が輩出された。

文廟 孔子像 2011.1.8

孔子廟屋根の竜

孔子廟建物の屋根には竜の像がつくられていた。いかにも雲を得て天に昇っていくかのように見える。

竜にはいろいろな意味があるが、この場合は”勉学に励んですぐれた人物になろう”と言うような願いが込め

られているのかもしれない。

文廟を出て民族学博物館を訪ねた。ベトナム戦争と南北分断から統一までの歴史、チャンパ王国時、彫刻、

伝統工芸品、54民族の衣服、生活習慣など、年代を追ってベトナムの歴史が紹介されていてなかなか興味深かっ

た。その後バナナフラワ-と呼ばれるレストランで昼食。

昼食後はハノイから東に30kmのところにあるドンホ-村を訪ねた。傍に大きな紅河(ホンガワ)が流れ、周り

は田園風景が広がるのどかな村である。ここは”ドンホ-版画”で有名なところ。

版木に描かれるのは庶民の生活や四季の風景、風刺画などが多い。紙は中国との国境周辺に自生する、

ゾ-と呼ばれる樹木からつくられ、色は花、レンガ、植物の葉などを素材にした5色が使われる。

版画制作が始まったのは16世紀頃からで、各家は代々伝わる版木をもち、村全体で絵画づくりを行っていた

時代であったが、現在この仕事で生計を立てている家は2軒のみになってしまったという。

私たちはその1軒、グエン.ダン.チェ氏が経営する工房を訪問した。チェ氏は76歳、ベトナムの人間国宝だが

非常に腰が低く気さくな人柄という印象を受けた。ニコニコしながら私たちを出迎え、一つ一つの版画を丁寧に

説明して下さった。来日され、名古屋、仙台で版画づくりの実演を行ったこともあるとのこと。

版画の種類は大小いろいろ、数10万円する高価なものから100円程度の安価のものまであったが、私は安い

ほうのカレンダ-を買った。そのカレンダ-は今でもわが家の壁にぶら下がっている。もちろん通訳はガイドの

ザンさん、日本の会社に勤めていたこともあってなかなか日本語がうまい。

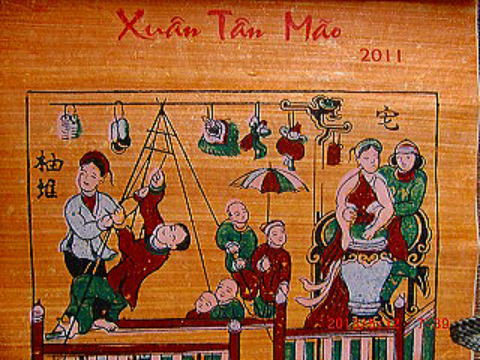

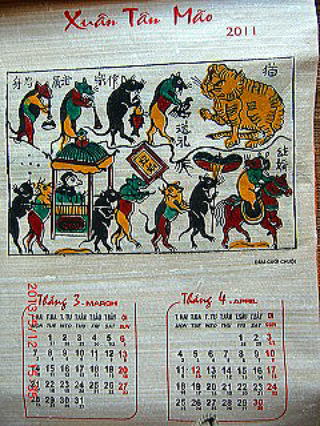

ドンホ-版画のカレンダ- 2011.1.8

ドンホ-版画のカレンダ-

グエン.ダン.チェ氏と一緒に

ここで買い物をしたのは私を含めわずか3~4人、それも安いものばかり、しかしチェ氏は玄関の前に出て、

笑顔を見せながら私たちを見送ってくれた。なかなかの人物である。

ドンホ-工房からハノイ市内に戻り、13世紀モンゴル軍を撃退した英雄を祀る玉山神社、仏領時を残すハノイ

大聖堂、旧市街などに立ち寄ったあとレストランで昼食。

その後21時10分発の夜寝台に乗り、ベトナム最北部、中国との国境にあるラオカイに向かった。

寝台列車の部屋は上下4人のコンパ-トメント。私は上段の席だったが、下段にいた若い外人のカップルが私

たちを見るなりすぐ上段に移動、席を変わってくれた。私は感激し、サンキュ-、サンキュ-を連発したあと、

” どちらの国から?と聞くとオ-ストラリアからだという

すばらしいマナ-、しかも機敏に、 ...果たして今の日本の若者がこうした行動をとるだろうか、 ...否と思った。

ゴトゴトと列車の音であまり眠れないまま朝4時起床、丁度やってきた車内販売の娘からコ-ヒ-3つを買い、

うち二つを上段にいる若いカップルに差し出した。席を変わってくれた彼らに、感謝の気持を伝えたかった

のである。

5時30分ラオカイ駅に到着。降りる時も、ス-ツケ-スをころがしながら車内を行く私たちを先に譲り、最後に

ホ-ムに降り立ったのは若い彼らだった。

1月9日、 ラオカイは、ハノイから北西約240kmにある中国雲南省と接する国境の町。

駅から外に出てみると非常に寒い。一瞬、ベトナムはこんなに寒いのかと思ったが、ここはベトナム最北部の

山岳地帯と気づいて納得。駅前の食堂でコ-ヒ-、紅茶、パンなどで身体を温める。その後バスに乗り、ラオカイ

から東へ80km位のところに位置するバックハ-に向けて出発。

亜熱帯樹林の山間の道を走る。道悪し、左右に激しく揺れながら緩やかに上って行く。霧たちこめ周囲の風景

かすむ。山深くなる。幾重にも重なりあった山々が遠くまで続いている。時々山の斜面に棚田、農家らしい民家。

道の両側に背丈の高いススキのようなが草が繁茂、パンパスグラスによく似ている。

霧ますます深くなる。視界10m位。--- と霧の中から竹網のカゴを背負った少女が、狭い山道を登っていくのが

見えた。 一瞬ハットするような情景だった。少女は頭にカラフルなスカ-フを被り、藍染の民族衣装を着ていた。

その時私は、遠い昔日本の童画に描かれた素朴な少女を思い浮かべ、抒情歌”赤とんぼ”の、あの詩のような郷愁

を感じた。かっての日本の田舎の風景を見たような気がしたのである。

車どんどん登って行く。視界ほとんどなくなる。まれに行き交う、対向車のライトがぼんやり見えるくらい。

8時15分、どうやら峠を越えたようだ。すこし霧がとれ視界明るくなる。民家多くなり町が見えてきた。

8時30分、バックハ-に到着。ここは標高1600m。ホテルにてトイレ休憩。しばらくしてサンデ-マ-ケットと

呼ばれる市場を散策する。

サンデ-マ-ケットはその名前の通り毎週一回日曜日に行われる。この市場には少数民族の花モン族、

黒モン族、青モン族、白モン族、さらにザオ族、タイ族も集まってくる。自分たちがつくった農産物や手作り

の織物、日用品などを持ち寄ってきて売りさばく。以前は物々交換だったが、今は金銭で行うらしい。

彼女たちはここで得たお金で、自分たちの手の入らないものを買って帰るという。

私は2007年12月にも、中国雲南省からここ北ベトナムを訪ねているが、この一帯の風景もサンデ-マ-ケット

の雰囲気も、当時とあまり変わっていないように思えた。

サンデ-マ-ケット 花モン族の女性

2007.12.30

モン族の娘

2011.1.9

ここにやってくる少数民族の女性は、せいいっぱいのオシャレをしてくる。とくに花モン族はカラフルな

スカ-フに大きなイヤリング、華やかな衣装をまとっている。テントでつくられた屋台や路上には、野菜、肉類、

衣類、食糧、日用品などが溢れかえり、外の河原ではたくさんの水牛やロバも売買されていた。

花モン族の女性は働き者だが、男性はここで一杯飲んで帰るらしい。モン族の女性たちのパワ-を感じる市場

だった。

サンデ-マ-ケットを見たあと早めの昼食をとる。その後ドロドロとぬかるんだ道を歩いて行き、花モン族が

暮らすバンフォ-村を訪ねる。

道ばたで子供がコマを回して遊び、それを見ながら小さな弟を背負った少女が佇んでいた。周りは段々畑だが、

この時期作物は見当たらない。おそらく麦、トウモロコシ、野菜などをつくっているのだろう。

一軒の農家に入って行くと、一人の少女が、ノ-トに何か書きながら一生懸命に勉強している姿があった。

家の人たちは皆サンデ-マ-ケットに出かけ、一人で留守番をしていたらしい。うす暗い内部に裸電球が一つ、

辺りを灯していた。炊事場の土間、棚には鍋、釜、食器類が置かれていた。少女は、大きな釜に入れてあった

トウモロコシの蒸留酒を、私たちにふるまってくれた。一口飲んだだけで身体がカァ-と熱くなるよう強い酒

だったが、甘味とコクがあってとても旨かった。アルコ-ル度は50度位。帰る時、少女にボ-ルペンを差し出す

と嬉しそうに笑顔を見せてくれた。

バンフォ-村農家の娘 2011.1.9

バンフォ-村で出会った子供 2007.12.30

バンフォ-村を離れ私たちはサパに向かう。一旦ラオカイに戻り、そこから約1時間後の15時、サパの

ビクトリアホテルに着いた。外は霧雨、夕方になると雪が舞っていた。ここは標高1560m、ホアンリエン山脈

にあり、非常に寒い。

サパはかってフランス人の避暑地として多くの別荘地が建てられていたが、1954年この地でベトナム人民軍

に敗れたフランス軍が撤退すると、そうした建物は破壊され、現在ではその面影を残すものはほとんど残って

いないらしい。

1月10日 今日はサパ周辺の村を訪ね、その後ラオカイで中国との国境を見たあと、夜行列車にてハノイに

戻る日。

9時30分ホテル出発、日本の山村にあるような棚田の風景を走り、15分後カット.カット村に着く。

ここは主に黒モン族が田畑を耕しながら暮らしている小さな村。

私は2007年12月にも中国雲南省からこの村に来たことがあり、懐かしさにしばらく辺りの風景を眺めていた。

車から降り、狭い山道を下って行く。道幅はⅠm位。一列に並んで歩いていると、うしろから荷物を背負った、

6~7人の若い娘たちがやってきた。道脇によけて彼女たちに道をゆずる。見ると彼女たちは背負子(ショイコ)

に切り板、切り石、などを背負いながら歩いている。実に重そうだ。感心しながら見ていた。 しかし年齢は10代

半ばからやや過ぎている位。まだ遊びたい年頃なのに ... その姿に、これがこの山村で暮らす彼女たちの青春なの

だろうか ... という感慨に捉われた ... 。

私はここに一枚の写真を持ってきた。3年前の2007年12月、この村で出会った少女の写真である。

黒モン族の少女 2007.12.29

3年前のその時、私は渓谷沿いの森の道を歩いていた。うしろから子供たちが、刺繍した手作りの小袋、帽子

など手に持ってついてきている。買って欲しそうである。しかし、さして欲しい物はない。が、何かつきあって

やろうか、と思って後ろを振り返ると、手に小さな野花を束ねて歩いている少女が眼に入った。

”そうだこれをもらおう”と思い、お礼に何がしかの小銭を差し出すと少女はニッコリと笑顔を見せてくれた。

小銭とはいえ現金はどうかな、... とは思ったが、何かしてあげたかったのだ。この写真はその時のものである。

坂道を下って行き、最初に出会った農家の前にいた女性に、この写真の少女の家を聞いてみた。

女性はすぐに判ったらしく、大きなゼスチャ-で下の方を示してくれた。少女の家はそこから5分位下ったところ

にあったが、トタン屋根に木材でつくられたかなり古びて農家だった。その家の前で子供たちと一緒にいた女性

に、ガイドのザンさんから少女の居所を聞いてもらったところ、すでに少女は結婚して世帯をもち、今近くの畑に

出かけているという ...私はビックリした。当時まだ10歳前後にしか見えなかった少女が結婚!?、あれから3年

しか経っていない、まさかと思ったのである。しかしよく聞いてみると、

この村では娘が13歳位から結婚するという。子供たくさんの家では、一人でも早く独立させ、その家の負担を軽く

する ...というのがこの村の慣習なのかもしれない。

家の前にいた女性は少女の母親であった。彼女はまだ40歳代である筈なのに、ひどく老けて見えた。若い頃

から苦労してきたのだろう。私は母親にその写真を托し、足早に下りながら後ろを振り返ると、娘の写真をじっと

見つめている母親の姿があった ...。

カット.カット村の風景 2011.1.10

今日のカット.カット村は曇り空、時々霧雨が降り少し肌寒い。周囲の棚田を見ながらゆっくりと下り、

つり橋を渡るとカット.カット村の滝のところに出た。ここには仏領時代の発電所が残されていた。

小さな空き地に、数軒の露店あり、手づくりの小袋、スカ-フ、服、小さな絨毯などが並べられてあった。

観光客の姿も見られる。ただ日本人は私たちだけ。藍染の着物を着て、背中に竹でつくった篭を背負って

歩いている若い女性が多い。二人で何か話していた女性に声をかけ、カメラを向けると気軽に応じてくれた。

カット.カット滝で出会った若い娘 2011.1.10

撮った写真を見せると若い方の娘が、おどけた大きなゼスチャ-で「オオッ、ナイスショット!」 ...

思わず笑ってしまった。なかなか面白い娘である。年齢を聞いてみると、写真の右の娘が17歳、左の娘は

「私25歳、二人の子供がいるのよ」、と嬉しそうに話してくれた。まだ20歳前後かと思っていたが、すでに

子供まで居るとは ...驚いてしまった。

まだ少し時間があったので、吊り橋そばの店をのぞいてみた。ここにも刺繍した小袋、絵葉書などが置かれて

あり、店番の若い娘がいた。

”ハロ-、こんにちは!”と言って中に入り品物を見ていると、娘はニコニコしながら一枚の絵葉書を差し出して

きた。見ると彼女の写真が載っている。 彼女は

「これ、わたし!」と指さしながら無邪気に笑っている。いかにも嬉しそうだ。私はふと思いつき、3年前中国側

の国境で撮ってきたミャオ族の娘の写真を見せると、

「これ同じ仲間、モン族、ミャオ族同じ民族」とゼスチャ-で示している。

その通りなのだ。今は国境線により国が分断され、その呼び名も違っているが、元々昔からこの地帯に暮らして

きている同じ民族なのである。またモン族、ミャオ族以外にも、多くの少数民族が国境を挟んでこの地帯に暮らし

ている。

私はその絵葉書を買いカメラを向けると、彼女は笑顔を見せながらも、恥ずかしそうにポ-ズをとってくれた。

カット.カット村の店で出会った黒モン族の娘 2011.1.10

中国側のミャオ族の娘たち 2007.12.27 刺繍している黒モン族の娘たち 2007.12.29

左の写真は3年前、ベトナム国境に近い中国雲南省の、金平という村のホテルで出会ったミャオ族の娘たち。

彼女たちはそのホテルで働いていた従業員。レストランで夕食をとっていた私たちに、ミャオ族の伝統民謡を

披露してくれた。実に明るく楽しそうに。 その後あとかたづけをしていたが、皆一生懸命キビキビと動きながら

働いていたその姿に、感心しながら見ていたことを覚えている。

右はやはり3年前この村に来た時、家の前で刺繍しながら小袋をつくっていたモン族の娘たち。私たちがその

前を通りかかると、彼女たちはその手を休めニコニコと笑顔を見せてくれた。

カット.カット村から森をぬけ明るい段々畑の上に出たところで、迎えの車が着ていた。

その車に乗り走りだした途端ストップ、どうやらエンジン故障らしい。ドライバ-にガイドのザンさんも手伝い

ながら修理していたが、故障直らず、あきらめて1時間後ホテルから代替の車に来てもらって再出発。

昼食後、赤ザオ族が住むタフィン村を訪ねた。時間は14時40分。車が着いた瞬間、そこにいた人たちがワア~

と集まってきた。皆、手に何やら品物を持っている。売り子たちである。その数20人~30人位。

それも女性たちばかり。ひどい本降りの雨になっていたが、そんなことはなんのその、ゾロゾロと私たちについて

きて激しい売り込み攻勢を始めた。くっついてなかなか離れない。3年前ここに来て経験している私でさえ、この

歓迎ぶりには閉口したほどだ。ましてや初めてやって来たメンバ-の人たちは皆ビックリしている。

イラナイ、ホシクナイと手を振ってもそんなことでヘコタレル人たちではない。モン族の人たちとは違って、その

たくましさには驚いてしまう。しかし、私たちが学校の中に入ってゆくと、さすがに諦めたようだ。どこかに立ち

去っていった。

ただ私は学校内には入らず、その軒下で外を眺めていた。実は3年前ここで撮ったもう一枚の写真の少女を、探し

ていたからである。

赤ザオ族のの少女 2007.12.29

3年前来た時は深い霧が立ち込めていたが、今日のような雨空ではなかったため民家に立ち寄ったり、500m

先にある洞窟のそばまで散策することが出来た。この写真は、その時売り子としてついてきた彼女から民族帽

を買い、この地を離れる前に撮らしてもらったものである。年の頃は16~17歳と記憶している。

雨を避けながら学校前に立っていると、また多勢の女性たちが集まり、小袋、仏具、帽子などを差し出しワイワイ

やり始めたが、この写真を見せると急に静かになった。一人の女性が私の前に出てきて何か話しかけてきたので

ある。

ちょうどその時、学校から出てきたザイさんに聞いてもらうと、どうもこの女性 はこの少女の親戚らしい。

自分は隣村からこの村に嫁いできたが、この少女は自分の夫の妹だという。そして少女はすでに結婚して隣村に

出て行き、今はこの村には居ないが、写真は必ず私が届けてあげるから、と言ってくれたようだ。

しかしこの時も私はビックリした。3年という歳月は、この村々においては遙か遠い昔のように思えたからである。

私は写真をその女性に托し、タフィン村を皆と一緒に離れることにした。もう少し居たかったのだが、さらに雨が

激しくなってきたためやむをえなかった。

これで少数民族が住むベトナム北部山岳地帯の観光は終わった。わずか二日間ではあったが彼等が暮らす

村々や市場を訪ね、通りすがりに若い娘たちと会話をもち触れあうこともできた。その心なごむような彼女たち

の明るい表情は、今でも忘れることができない。

ここ山岳地帯に暮らす人たちは若い頃から手にクワを持ち、時には牛やロバの力を借りながら田畑を耕し、

米や麦、野菜などをつくって暮らしている。衣服も自分たちの手製のものらしい。

その生活スタイルは今も昔もさほど変わっていない。昔から伝わる伝統をしっかりと守り続けていると思われる。

私は何故かそうした暮らしぶりに親しみを覚える、どこか郷愁を感じてしまうのだ、... それは自分の幼少時の

情景と重ね合わせているのかもしれない、--- 。

私たちは車に乗り再びラオカイに向かった。

夕刻ラオカイに到着後、中国との国境を見たあと夕食。20時30分夜行寝台列車に乗り、朝4時40分ハノイ駅着。

外に出てみると雨、非常に寒い。駅前にい靴磨きの男たちに、ドロドロになった靴を洗ってもらう。これも観光客

相手の職業、値段は3ドル。彼等はここから田舎に行けば道悪く、靴が汚れてしまうことを知っているのだろう。

ガイドのザンさんは

「ヘェ~1回3ドル!いい商売だ、僕が替わってあげたいぐらい」などとジョ-クを飛ばしていた。

1月11日。すぐバスに乗りハロン湾に向かう。6時40分朝食。食堂だったが、入口のドアはなく震えるような寒さ。

しかしここで出されたフォ-と呼ばれる、ラ-メンに似たメンはとても旨かった。身体温まる。

再びバスに乗り、9時40分ハロン湾に到着。

しかしハロン湾は強い風が吹き波も高くなっていたため、クル-船は出航出来ず、しばらく待つようにという連絡

が入り、ホテルの部屋で休憩することになった。ホテル窓からハロン湾を眺めてみる。

ホテルの窓から見たハロン湾 2011.1.11

ハロン湾に停泊するジャンク船

今日のハロン湾は深い霧が立ち込め、どんよりとした雲に覆われていた。港には多くのジャンク船が停泊し

遠く近くぼんやりと島影が見え隠れしていたが、想像していたハロン湾とはすこし違っていた。

私が思い描いいたハロン湾は、明るい紺碧の空に群青の海、多くの島々が点在する中をゆっくりと航行する

ジャンク船、その船上でウイスキ-でも飲みながら景色を楽しむ--- というような空想を抱いていたのだが、

その期待は見事に外れてしまった。しばらく景色を眺めていたが、夜行列車の疲れと睡眠不足もあり、ベッド

で1時間休憩。

昼食はホテルのレストランでとる。その後風も弱くなり、出航することになった。船内は隅田川の屋形船に

よく似た雰囲気。スケジュ-ル通りであれば、昼食は船内でとる予定だったらしい。

船は静かに海面にすべり出したが、相変わらずの曇り空、外はまだ寒い。船内も暖房なし。しばらく灰色の海

を眺めていたが、退屈する。30分後、タウゴ-と呼ばれる島に着き、鍾乳洞に入って行く。洞内には海水が入り

こみ、私たちは最奥部の上陸出来るところまで、船頭が漕ぐ小舟で送り迎えしてもらった。ブル-やグリ-ンに

ライトアップされた内部は、幻想的で美しい世界が広がっていた。

タウゴ-島 ティエンクン洞窟 2011.1.11

タウゴ-島 船着場 ハロン湾を航行するジャンク船

タウゴ-島を離れ、いくつかの島々の傍を通りながらハロン湾の景色を眺め、17時帰港。18時夕食後ホテルに

帰る。

1月12日、ハロン湾~ハノイ

ホテル9階から見る今日のハロン湾は、波ひとつなくおだやか。朝早くから何艘ものジャンク船が出航、海面

をすべるように走っていた。しかし空は薄い雲がかかり、スッキリした天気ではない。ただ雨の心配はなさそう。

8時、ホテル出発。 赤い大地、緑の木々に囲まれた民家の屋根も赤い。左右に広がる耕地、大平原の遠くに

長い緑の帯、ヤシ、ユ-カリ、マンゴ-、ニレ、カインズ、プルメリアなどに縁取られた街路、時々荒涼とした

原野、そうした風景の中を走り、12時前バッチャン村に着く。

バッチャン村は陶磁器とレンガづくりの村。古くに中国からその手法を持ち帰り、この村に広がった。

15~16世紀には安南焼として日本にも渡来している。店に入ると、大きな壺、花瓶から小さな茶器、一輪ざしに

いたるまで様々な陶器類が並べられてあった。私は水草に熱帯魚が描かれた銚子、菊模様のグイ飲みを買った。

今でもそれを愛用しながらベトナムのことを思い出すことがある。工房では土づくりから絵付にいたるまで、その

制作過程を見ることができた。

バッチャン村で昼食を終えたあとハノイに向かい、ホ-チミン廟を訪ねる。時間は14時。

ホ-チミンは、1945年ベトナム民主共和国を建て国家主席として社会主義国家を指導、現在のベトナムの基礎

を築いた”国父”として今も尊敬され続けている政治家。

ベトナム戦争中の1969年79歳で死去したが、1975年彼を祀るホ-チミン廟ができた。前の広場は、1945年9月

2日ホ-チミンがベトナム民主共和国の独立宣言を読み上げた場所。今も「ホ-おじさん」と呼ばれるほどに生前

の彼の素朴で庶民的だった人柄が親しまれ、命日の9月2日にはベトナム全土から多勢の人たちがここに参詣に

来るという。遺体はガラスケ-スに収められ保存されているらしい。

ホ-チミン廟 2011.1.12

ベトナム国旗(左の星マ-クの旗)

ホ-チミン廟を出たあと徒歩で一柱寺に向かう。繁華街に入るとやはりバイクの洪水。波のようなバイクの

うねりが次から次にやってくる。信号はほとんどない。その流れが、やや緩やかになった間隙をついて道横切る。

これで交通事故がよく起きないものだと思っていたが、実際にはベトナムの交通事故は非常に多い。つい先日の

朝日新聞に次のような記事が載っていた。

2011年の半ばからベトナムの1年間の交通事故による死者は9509人で、日本の2012年の死者4411人の約2倍

人口は日本の約7割の8800万人のため、対人口比では3倍以上の事故発生率。これは1日に28人が交通事故で

なくなる計算になる。―

ハノイ中心部の大衆酒場「ビアホイ」。夜になるとバイクで次々に客が訪れ、道路脇の簡易テ-ブルで

酒盛りを始める。持ち込んだ焼酎のビンを取り出して盛り上がるグル-プもある。そのうち何人かは、

飲み終わるとバイクを運転して去った。中年の男性は

「これくらいなら運転に影響はない」と赤い顔で 言った。当然、ベトナムでも飲酒・酒気帯び運転は禁止だ。

― モラルの低さの背後には汚職問題がある。ビアホイの男性に

「警察がきたら」と尋ねると、「これで」 と言って右手の指をこすりあわせた。賄賂を払えば大丈夫という

意味らしい。(原文のまま)

ベトナムの交通事故は約8割がバイク絡みと言われている。ヘルメットにも問題があり、当局は粗悪品の取り

締まりを強めたり、補助金を出して正規品への買い替えを促したり、また交通整理をする女性警察官を増やし

たりしてイメ-ジアップに務めているという。

一柱寺に着く。この寺の仏堂は小さいがベトナムを代表する古刹。李朝時代の1049年に創建された。

一本の柱の上に仏堂を載せたユニ-クな形から、この名で呼ばれているらしい。さらに歩いて行き歴史博物館に

入る。この博物館は先史時代から近代に至るまで、ベトナムの歴史が年代を追って紹介されていた。ベトナムの

歴史についてはほとんど知識をもっていない私だったが、その歴史の大きな流れは何となく理解できた。

また館内のレイアウト、展示物の充実度には眼を見張る思いがした。

歴史博物館から外に出てみると、多くのリキシャが立ち並んでいた。皆客待ち顔である。私たちはそのリキシャ

に乗って水上人形劇場に行くことにした。ガイドのザイさんに交渉してもらうと、値段は一人3USドル。

シクロと呼ばれる自転車タクシ- 2011.1.12

これはシクロと呼ばれる自転車タクシ-。自転車の前に座席があり、漕ぎ手は後ろから漕ぐ。なかなか乗り

心地が良い。見晴らしも良く快適である。歩いている時より風景も違って見える。わずか1kmぐらいのシクロ

ドライブだったが、面白かった。

17時水上人形劇を観賞する。これはベトナムに1000年も前から伝わる伝統的な人形劇で、水面を舞台にして、

10数話の民話がそれぞれ3~5分位で演じられていた。女性の弁士が民話を語り、時に唄い、大太鼓、小太鼓、

琴、笛、三味線などの伝統楽器で演奏されていたが、人形の巧みな動きはコミカルで面白かった。人形がどの

ようにして操られているのか不思議に思った。おそらくカ-テンの後ろから、長い竿のようなもので操作されて

いたのかもしれない、などと想像していたが果たしてどうか?...時間を忘れるほど楽 しいひと時であった。

水上人形劇の演奏者たち 2011.1.12

水上で踊る人形たち

水上人形劇を観たあと街のレストランで夕食。その後シェラトンホテルにチェックイン。

1月13日, ハノイ~ドンホイ

今日は空路ハノイからベトナム中部の街、ドンホイに行く日。

朝3時40分起床、6時ホテル出発、空港へ。朝食は、ホテルで用意してくれたパン、ハム、ジュ-スなどをバス

車内でとる。

6時45分,空港到着。ガイドのザンさんとはここでお別れ。セキリティチェックは私が最後だったが、後ろを振り

返ると遠くにザンさんが立っているのが見えた。私が手を上げると彼も応えてくれた。私たちを最後まで見送っ

てくれていたのである。今までに私が出会ったガイドは、空港に着き荷物をゲ-トまで送り届けるとすぐに帰っ

て行ったが、私たちの姿が見えなくなる最後まで見送ってくれたガイドは、ミャンマ-の女性ガイドのニラ-キン

さんと、彼ぐらいだったと記憶する。

ニラ-キンさんに出会ってから既に12年の歳月が流れているが、すばらしいガイドの印象は今も私の頭から

離れず、その名前を忘れることが出来ないでいるのである。

ザンさんは24歳。日本の小山で2年間大和ハウスで働きながら、日本語を勉強したという。日本式のマナ-も

心得ており、細かいことにもよく気がつき、私たちの世話をしてくれた。なかなかの好青年である。

8時15分予定通りハノイを飛び立ち、9時25分ドンホイ空港着。空港には中部地方のガイド、タムさんが出迎え

てくれていたすぐバスに乗りフォンニヤケバン国立公園に向かう。

道はベトナム戦争中軍事物資輸送に使われたホ-チミンル-ト。北ベトナムからラオス国境、さらにその領内

からカンボジア領内ま至り、南ベトナムまで続いていたル-トで、北ベトナム軍が1975年、南ベトナム政権の拠点

であるサイゴン(今のホ-チミン)を陥落させた道としても知られている。

道の左右に松の森。ときどきユ-カリの木が眼につく。バナナや竹林も多い。やがてゴムの木にふちどられた

道が延々と続くようになる。大地はやはり赤い。時々民家点々。山々に囲まれた盆地に水田地帯。スゲ笠を被っ

て農作業する人たち。イグサが繁茂する湿地帯に数羽のシラサギ。そうした風景を見ながらのドライブ ... 快適で

ある。

12時前フォンニヤケバン国立公園に着く。眼の前にソン川を見ながら昼食をとる。川の向うに無数の岩山が

そそり立ち、それに囲まれた水辺の静けさが、やや疲れかけてきた身体に心地よい。

フォンニヤケバン国立公園の船乗り場 2011.1.13

海苔をとる村の漁師

行き交う船

舳先が大きくせり上がった小型船に乗り、鍾乳洞に向かう。クル-ズ途中、海苔をとる漁師や他の観光船に

出会う。

この周辺は2億5千万年にできた、アジア最古の鍾乳洞が大小300位あるらしい。2003年この洞窟はユネスコの

世界遺産に登録された。

30分後フォンニヤ洞窟に着く。さらに洞窟内を800mさかのぼり下船、徒歩で内部を見てまわる。

「フォンニャ」とは「風の歯」という意味。その名の通り牙のような無数の鍾乳石が垂れ下がり、その景観が

ところどころ美しくライトアップされていた。

この洞窟は9~10世紀ヒンドゥ教を信仰するチャム族がその 聖地として利用したり、19世紀には阮王朝8代目

皇帝が、3ヵ月滞在したと伝えられている。またベトナム戦争中はベトコンの隠れ住んだ場所でもあったという。

帰りの出口は入り口とは違った場所であたため、小さな小舟を操る女性船頭に洞窟入り口まで送ってもらった。

フォンニヤ洞窟内 2011.1.13

フォンニヤ洞窟内

洞窟内で船をこぐ女性船頭

フォンニヤ洞窟の観光を終え、16時ドンホイに帰り、ホテルチェックイン。18時ホテルにて夕食。

1月14日 ドンホイ~フエ

7時30分、ホテル出発。今日はドンホイから南シナ海沿いの道を南下、ベトナムの真中辺りにあるフエに向かう。

のどかな田園風景を見ながら走る。のんびりと草を食む水牛、スゲ笠をかぶって野良仕事をする女性。田植えは

直播きで、4月と12月の年2回行われるらしい。伸び始めた緑の稲葉がみずみずしい。

辺りにはココナツ、ユ-カリ、バナナが繁り、ときどき竹林の群落も見られる。いかにも南国らしい風景だ。道は

よく整備され真っすぐに伸びている。

9時、旧ベトナム時代、南北に分かれていた軍事境界線を通過。

ここは北緯17度線にあり、ベトナムの中間に位置しているところ。軍事境界線は、第一次インドシナ戦争の停戦

ラインとして、1954年7月21日のジュネ-ブ協定により発効したもので、ベトナム戦争が終わる1975年まで続いた。

この一帯はベトナム戦争中、北ベトナム軍と南ベトナム軍・アメリカ軍双方の激しい戦闘が行われた戦場となり、

多勢の戦死者が出た。

また枯葉剤も大量にばら撒かれ最も深刻な被害を受けたところで、日本に治療に来たベトちゃん、ドクちゃんの

出身地はこの辺りらしい。境界線には記念碑が建てられ、道路脇にベトナム国旗が風にはためいていた。

9時45分バスから下車、ベトナム戦争激戦地跡に立ち寄る。ここはベトナム中部のクアンチと呼ばれる村。

廃墟となったロンハン教会の前に出る。この教会は1955年建てられたものだが、アメリカ軍の激しい空爆を受け

たためだろう、建物は破壊され蜂の巣のようになった無数の弾痕が見られた。

ベトナム戦争中の1972年6月から8月にかけて、ベトコン(南ベトナム解放民族戦線)と地元の人たちはこの教会

に立てこもり、81日間アメリカ軍に徹底抗戦したと伝えられている。

破壊された クアンチ村の教会 2011.1.14

破壊された クアンチ村の学校

学校は1956年建築されたものだが、やはり1972年のアメリカ軍の攻撃により、天井に大きな穴があき、建物は

メチャメチャに壊され壁に無数の弾痕が残っていた。しかし驚いたことに、この学校跡に何家族の人たちが住ん

でいたのである。ベトナム戦争終結から36年を経た当時でも、(2011年)これらの建物が撤去されずにいるとは…

そうした歴史の負の遺産として残されているのだろう ...

ながら、宮邸料理なるものが出された。

不死鳥の前菜、きのこと豚肉炒め、焼き魚、焼き鳥、チャ-ハン、フル-ツなどが、美しく盛り付けされてあった

が、見た眼ほど美味しくは感じなかった。

音楽は、二胡、ギタ-、琴、カスタネットなどの楽器で演奏されていたが、中国風のメロディの中に、どこか沖縄

民謡のようなリズムを感じた。

フエの宮邸料理 2011.1.14

フエの伝統音楽

昼食後、阮王朝の皇帝廟に出かけた。阮王朝は19世紀初め世紀末から20世紀半ばまでの約140年間、フエを都と

してベトナムを統治した王朝。

しかしこの時代の大半は、フランスの支配を受けたことから国民の反発が強く、1945年にはハノイやフエで一斉

蜂起が起こり、阮朝は完全に崩壊した。日本で言えば江戸時代中期から終戦の年に当る。

フエの佇まいはゆったりと風情があり、フォ-ン川のほとりには王宮、寺院、皇帝廟などの建築群が点在する。

1993年にはベトナム初の世界遺産に登録された。

この日私たちが訪ねたのは、ドゥドゥック帝廟、カイディン帝廟、ミンマン帝廟でいずれもフォ-ン川の近くに

建てられてあった。

阮朝第4代目の皇帝が祀られているのがドゥドゥック帝廟。門を入るとすぐ右側に大きなハス池があり、池には

釣殿と称する木造の建物が置かれ、一番奥に皇帝廟があった。1864年から1867年までの3年間を費やして完成

したものらしい。

皇帝の在位は1848年~1883年で阮朝では最も長いが、フランスの直接支配を認めざるをえなくなり、阮朝の形骸

化が始まったのはこの時代の末期である。

廟の屋根には竜の鴟尾がつくられていたが、”竜の雲を得るが如し”の例えのように、皇帝在位時代の栄華を象徴

しているように思える。在位時代の強大な権力と、華やかな生活ぶりを想像させるような廟であった。

ドゥドゥック帝廟入口 2011.1.14

ドゥドゥック帝廟屋根の竜

カイディン帝廟は阮朝第12代皇帝の墓。

1920年から1931年の12年かけてつくられた。西欧風の建築で、ほかの廟とは異なった趣がある。廟の前には

ヨ-ロッパ風の塔が建ち、廟内の壁には美しい彫刻が施され、置物や調度品にもフランスから取り寄せたもの

や、その影響を受けたものが見られた。

建物は深い森の中にあり、静かな雰囲気に心安らぐ思いをした。皇帝の在位は1916年~1925年。

ミンマン廟は阮朝第2代の皇帝廟。

在位は1820年~1840年。500人の女宮をもち、子供は142人いたというから凄い。何かの本で、唐の時代の

玄宗皇帝は3000人の女官を抱えていたという伝えを読んだ記憶があるが、ミンマン帝はまさにミニ玄宗皇帝、

ベトナムの玄宗皇帝たる資格がありそう。

また女性を見る眼も優れていたのだろう、ベトナム女性の晴れ着”アオザイ”は、この皇帝が発明したという。

儒教も積極的にとり入れ、すぐれた詩人でもあったらしい。どこかロマンを感じる皇帝である。

建物はやはり深い森の中ににひっそりと佇み、シンとした雰囲気が漂っていた。

ミンマン帝廟 2011.1.14

今日の観光をすべて終わり、18時外のレストランで夕食後、ホテルに帰る。

1月15日 フエ観光~ホイアン

8時30分ホテル出発。ドラゴンボ-トでアオン川をさかのぼる。川幅は500m位、川岸に沿って横に長く伸びる

熱帯樹林。緑の木々の中に民家や王宮の赤い屋根、霧雨の向うにぼんやりと見え隠れしている。ときどき行き

交う魚穫りの小型船。そんな風景に見とれていると、ティエンム-寺院に着いた。

この寺院は1601年創建、フエのシンボル的な塔があることで知られている寺。塔の高さは約21m、七層八角形

につくられ各層に仏像が置かれている。この塔は慈悲塔とも呼ばれ、「幸福と天の恵み」を意味しているらしい。

生憎の雨だったが、私たちはヤシやビンロ-、ジャックフル-ツ等の木々が生い茂る寺院内をゆっくりと散策した。

ティエンム-寺院の 慈悲塔

ティエンム-寺院裏庭 ジャックフル-ツ

再び船に乗り、王宮前で降りる。

阮朝は1802年から1945年、13代続いた王朝。敷地は2.5㎢と広大、高さ5mの城壁に囲まれている。

ミンマン帝時代につくられた中国風の王宮門をくぐると、大和殿の前に出る。北京の紫禁城を真似て建てられた

らしいが、規模は小さい。ここでは皇帝の即位式が行われるところで、皇帝の座る椅子と台座が置かれていた。

さらに長生殿、元朝の菩提寺へと続いていたが、雨が激しくなってきたため見学時間を短縮して王宮を出た。

ただ王宮屋根上の竜、壁前に置かれた長い竜の彫り物は印象に残っている。それにしても阮朝にはなんと竜の

多いことか。

阮(グエン)王宮の竜

バスに乗り、街のレストランで昼食。早めに昼食を済ませ、外に出てみると道路脇に果物らしい木が眼につく。

実は幹から出た小さな小枝にかたまって付いている。その一つを割ってみると、どうもイチジクらしい。

口に入れてみると、やはりイチジクの味がする。幹は、日本のイチジクよりはるかに太く、背丈も高い。

葉もクワに似ているところをみると、どうも野生のイチジクの一種かもしれない。ただ日本のイチジクとは種類

が違うように思われる。

イチジクは小アジア原産の落葉樹で、クワ科の植物。日本には寛永年間(1624~1644)に渡来し、各地で栽培

されている。漢字では無花果と書く。その意味は、花のうと呼ばれる緑色の袋に小さな花が多数入っているのだ

が、外からは見えないため、花が咲かないまま果実ができるように見えることから、この字が当てられたらしい。

野生のイチジク

12時20分、レストランを出て再びバスに乗る。疲れのためか少しウトウトしてきた。気がついてみるとランコ-

村に着いていた。しばらく休憩、コ-ヒ-タイム。レストランは南シナ海が見渡せる見晴らしの良いところ。

ベトナムコ-ヒ-を飲みながら辺りを眺めてみる。しかし海は大シケ、遠くから山のような三角波が、白い

しぶきを上げながら砂浜に押し寄せてきている。ヤシにふちどられた白い砂浜が延々と続いていたが、雨降り

やまず強い風もあり、せっかくの風景も霞んで見えた。

ベトナムコ-ヒ-はコンデンスミルクを入れて飲むのだが、日頃飲んでいるコ-ヒ-よりもドロリとして、味も

苦く感じた。

休憩タイムを終えてホイアンに向かう。車ゆるやかに登り始める。眼下に南シナ海、大きな波が次から次に押し

寄せ、岩に砕け飛び散っている。いつのまにか鬱蒼とした森の中に入る。眼下は急峻な谷、霧たちこめ視界悪し

谷底は見えない。

14時40分、霧ますます深くなり視界4~5m、ときどき木々の影がぼんやりと浮かぶ。バスはスピ-ドをゆるめ

ながら、雲海のなかを走っている。すこし視界明るくなる。どうやらハイヴァン峠を越えたらしい。

この峠はわずか海抜496mだが、よくガスがかかり曇っていることが多いという。ハイはベトナム語で海、 ヴアン

は雲を意味する。

バスゆるやかに下り始め、16時50分ダナンの街が見えてくる。明るい 日差しがさし始め再び海が見え始める。

ここは湾曲した入江になっているためだろう、ランコ-村の海ほど荒れてはいない。砂浜沿いのぬれた緑が

みずみずしい。車下りきりダナンの街に入る。左は海、右は広々とした水田、正面に低い山。海岸通りの道を

走り、大きな橋を渡るとまもなくホイアンの街に入る。

18時、ホテルにチェックイン。

1月16日 ホイアン滞在、

ミ-ソン遺跡~ダナンへの朝5時15分起床、十分に睡眠をとったせいか頭はスッキリしている。

6時朝食後ホテル前に出てみた。

勤めに出かけて行くのか、バイクや自転車に乗って行き交う人たち、素足にサンダル、頭にスゲ笠を被り、天秤

棒を担いで歩くオバさんの姿が見られた。ここホイアンはベトナム中部の街、ハノイのような喧騒は感じない、

久しぶりにゆったりした気分になれた。

8時30分ホテル出発、ホイアンの南45kmのところにあるミ-ソン遺跡に向かう。

しばらくすると、植えて間もない稲苗が、緑の絨毯をなして広がる田園地帯に出る。水田で農作業する人たち、

その中に白いサギもチラホラ、左には南シナ海に注ぐドゥボン川がゆったりと流れていた。いかにもベトナム

らしいのどかな雰囲気を感じる。1時間後ミ-ソン遺跡に着く。

ミ-ソン遺跡は2世紀から17世紀まで、ベトナム中部から南部の海岸平野を中心にして栄えたチャンパ王国

の聖地。ここは四方を山に囲まれた渓谷にあり、ヒンドゥ-教の神々を祀るため、7世紀から13世紀末までに

つくられたおよそ70の遺跡群が残されている。この遺跡は1885年フランス人によって発見された。1999年

にはユネスコ世界遺産に登録されている。

私たちは2005年日本の援助によって建てられた、サイト.ミュ-ジアムを見学後遺跡群を見てまわった。

ミ-ソン遺跡群 2011.1.16

遺構はは茫々とした草木の中に埋もれて建っていた。赤いレンガを積み重ねて造られたものだという。接着剤

を使わず、すりあわせて造られたレンガ技術は、チャンパ文化独特のものらしい。

しかしそのレンガも長い歳月を経て、赤黒く苔むしていた。建物の壁に、ところどころ彫り込められたシヴァ神

の彫刻が、ヒンドゥ-教を信仰するチャンパ王国の面影を偲ばせてくれた。

周囲にはシラカバの木肌によく似た木々が生い茂り、日本にもあるハルノゲシ、シロノセンダングサ、黄色い花弁

をつけたハキダメギクなどが咲き乱れ、心安らぐ思いがした。

入口付近の舞台で民族舞踊が行われていたので、しばらく見物する。

ミ-ソン遺跡で行われていた民族舞踊 2011.1.16

踊りは妖艶で官能的、手足の指をしなやかにして踊っているところをみると、インド文化の影響を伺わせる。

ヒンドゥ-教を信仰していた、チャンパ王国時代の踊りなのだろう。踊っていたのは若い男女たち、彼らもチャム

族かもしれない。チャンパは15世紀後半、ベトナム軍に敗退し滅亡したと伝えられていたが、19世紀その子孫が

カンボジアから帰って、今国内に約9万人が住んでいるという。ベトナムの中でも非常に少ない少数民族である。

チャム族は、チャンパ王国時代はヒンドゥ-教徒だったが、今はイスラム教を信仰しているという。

昼食後も鬱蒼と熱帯樹林が生い茂る広い遺跡内を散策、チャンパ黄金時代の高さ28mの祠堂や遺跡群を見ること

ができた。

ミ-ソン遺跡内の森

その後ダナンに行き、チャム彫刻博物館、1923年フランス人によって建てられたダナン大聖堂を見学。

さらにマ-ブルマウンテンと呼ばれる寺にも登り、南シナ海を眺めたあとホイアンのホテルに帰った。

1月17日、 今日もホイアンに滞在、一昨日から3連泊になる。

朝5時30分起床、6時過ぎに朝食をとり、街に散策に出かける。。自分一人の自由時間である。この街はトゥンボ

川に囲まれた三角州にあり、どの方向に歩いて行っても川にぶっつかる。

ホテルから500m位離れたところに朝市が開かれていた。1本の路地を中心に左右にも小路があり、小さが店が

立ち並んでいるところをゆっくりと歩いてみた。その屋根のほとんどはテント。店の前にはホウボウ、トビウオ、

カツオ、ハゼ、エビ、キス、アジ、コハダ、コイなどの魚類、野菜、果物、肉類、生きた鶏などがところ狭しと

並べられ賑わっていた。市場の裏は海につづく入江になっており、魚は、その岸辺に横付けされた小舟から

天秤棒で運ばれ、そのまま市場に持ち込まれていた。獲れたばかりの魚は新鮮で、中には勢いよく跳びはねて

いるのもいた。働いていたのはスゲ笠、ヘルメット、帽子などを被った女性ばかり、仕事の合間に路地にしゃがみ

こみ、うどん、パンなどで朝食をとっている人もいたが、それにしてもベトナムの女性はなんと働き者なのだろう。

ホテルに帰りしばらく休憩したあと10時バスに乗り、昔この街に住み生涯を過ごした、ある日本人の墓地を訪ねる。

すぐ郊外に出る。この辺りベトナム中部の海岸線に沿った平野地帯、ところどころこんもりした森のかたまりが

見られるものの、ほとんどは広大な水田が広がっている。遠くにサゲ笠をして農作業する女性の姿、湿地にホテイ

アオイ、ヒルガオ。

農作業する女性 ホテイアオイの花

まもなく日本人墓地に着く。名前は谷弥次郎兵衛。17世紀幼い頃末日本からベトナムに渡り、50年間この地で

生涯を過ごした日本人の墓である。広大な平原の中にポツンと置かれていた。

ホイアンは、16世紀から17世紀にかけて中国とオリエントを結ぶ海のシルクロ-ドとして栄えてきたが、この

時期日本の朱印船も訪ねてくるようになり、やがて日本人街もつくられるようになった。最盛期には1000人位の

日本人が住んだといわれる。谷弥次郎兵衛もその一人なのだろう。

彼は江戸時代初期の鎖国令(1633年)により一旦日本に帰国するが、どういうわけかまたベトナムに戻ってきた

のである。危険を犯して再びこの地にやってきたのである。長い異国の暮らしに彼の胸にいつもあったのは、

日本への望郷の想いであったはずだ。それがまたどうして異国の地に ... 。

彼には、ここに愛する恋人がいたらしい。そのためかもしれない、いやそうにちがいない、再びこの地に舞い戻っ

てきたのは...彼にとって日本は祖国ではあったが、故里はベトナムだったのだ。

ベトナムに彼がやってきたのは5歳の時、幼い頃の日本の記憶も、望郷の彼方に霞んでいただろう ...。

彼はその後1647年55歳で亡くなるまで、この地で生涯を過ごし、異国の地に骨を埋めたのである。墓石は北東

日本の方角に向いていた ... 。

谷弥次郎兵衛の墓地 2011.1.17

谷弥次郎兵衛の墓地

線香を供える添乗員の三橋さん

墓地を離れ、皆でホイアンの街を散策。

最初に訪れたのは福建会館、16世紀中国福建省からやって来た華僑の人たちの館である。玄関に大きな狛犬、

中に入ると海の女神とされる天后聖母、子宝の神、宝くじの神などが祀られていたが、どうも道教の神のよう

である。道教は紀元3世紀頃に中国ではじまり、神仙思想をとりいれた不老長生を願う宗教として、今も漢民族

に多くの信者がいるらしい。また道教を信仰する、歴代の中国王朝の皇帝も多かったと言われている。

この館は商売繁盛と彼らの幸福を願ってつくられたものだろう。

福建会館から来遠橋までは旧日本人街だったらしいが、江戸幕府のとった鎖国政策で日本人が去ったあとは

華僑の人たちが移り住んだため、この古い街並みは中国南部の雰囲気が色濃く感じられる。この先にある

「海のシルクロ-ド博物館」と呼ばれる館も元々は古い日本人家屋だったが、あとからやってきた中国人に建て

なおされている。ただ展示されていた当時の備前焼や伊万里焼が、わずかに日本人の家屋であったことを偲ば

せてくれた。

ここでベトナム北部を案内してくれた、ガイドのザンさんにバッタリ出会う。日本人2人を連れてホイアンの

ガイドに来ていたのである。しばらくぶりの再会に握手。

来遠橋の袂に来る。この橋は日本橋とも呼ばれ、1593年日本人によって架けられたとされる。

ホイアンの日本橋 2011.1.17

橋の内部

橋付近の街並み

橋には屋根がつけられており、真中辺りに小さな祠堂もあった。なかなか風情がある。航海安全のための

海の神らしい。

橋を渡ると静かな街並みに出た。古い木造の家が多かったが、どこか懐かしくほっと心和む思いがした。

夜も一人でランタン祭とも呼ばれるホイアン夜祭に出かけた。

昼間も皆と別れてブラブラ散策していたため、旧日本人街周辺の地理は大体のみこめている。ホテルを出て

通りを歩いて行くと、家々には軒先にランタンを吊り下げ、神棚にロ-ソクを灯しているのが見られた。

ベトナムの人たちは仏教徒が多いが、密教風な土着信仰と結びついているためだろう、どこか妖しい雰囲気

を感じる。

川辺に出てみると無数のランタンが川面に照り映え、美しく輝いていた。昔どこかで見たような風景で懐かしい。

繁華街に入ると車、バイクは通行止め、歩行者天国になっていた。私は赤いランタンに照らされた街の通りを

ゆっくりと歩いて行く。夜店にも立ち寄り、竹でつくられた丸い小さなカゴを買った。そのカゴは今でもわが

書棚の上にのっかっている。

どこからか若者たちの歌声も聞こえている。人通りもかなり多いが、喧騒は感じない、落ち着いた街の風情で

ある。

ホイアンのランタン祭 2011.1.17

演奏する若者たち

ランタン灯る日本橋

帰り道、ふと聞いたことのある音楽を耳にした。街角で「支那の夜」が演奏されていたのである。

演奏者は5人、皆80歳前後と思われる人たちばかり、胸に沁みいるような音色に何とも言えない懐かしい気持

になった。私はこの歌を口ずさんでみた。

♪ シ~ナの夜シ~ナの夜よ~港の灯り紫の夜に 上るジャンクの夢の船~ああ~忘られらぬ胡弓の音~

シ~ナの夜 夢の夜~ ♪ ―

2番はシ~ナの夜~ シ~ナの夜~ 柳の窓にランタンゆれて ~とつづく

作詞者は西条八十、戦前につくられたものらしいが、私は昭和20年代~30年代、ラジオから流れる

「渡辺はまこ」が唄う「支那の夜」をよく耳にし、自然に覚えてしまった。この歌は私の愛唱歌の一つとなり、

今でも場末のスナックで唄う ことがある。

ホイアンのランタン祭で「支那の夜」を演奏する人たち 2011.1.17

この歌が今なおベトナムで唄われているのは何故か ... 、伝えられたのはおそらく第2次世界大戦初期、

日本軍がベトナムに進駐した頃だろう。当時日本兵が唄い、あるいは日本から持ち込まれたラジオからこの歌

が流れていたにちがいない、しかし進攻してきた国の歌を、支配される国の人たちが唄うことは、普通はない

はずである。

私はふっと思った。この歌がベトナムで唄われていても不思議ではないと ... 。作者は上海から南シナ海に

至る街々を思い浮かべながら、この歌を作詞したのだろう。この歌にはシナが、行き交うジャンクが、そして夜

の街角でゆれるランタンが入っている。それが胸に沁みいるようなメロディとともに、ベトナムの人たちに何とも

いえない郷愁を感じさせているのだろう ... 。

「支那の夜」は70数年前国境を越えてベトナムに伝わり、今なおベトナムの人たちに唄われていたのである。

シナは普通中国を指すが、この歌の場合は、インドシナも含めていいかと思われる。

この演奏を聴いていたのは日本人では私一人、あとは現地の人たちと数人のヨ-ロッパ人であった。

1月18日 ダナン空港~ホ-チミン(旧サイゴン)

朝小雨、7時30分ホテル出発、ダナン空港へ。

1月13日から今日までベトナム中部を案内してくれた、ガイドのタムさんとはここでお別れ。彼はベトナムの

ガイドとしてはかなりのベテランらしいが、日本語は早口で不明瞭、お世辞にも上手とは言えない、しかし

どこか愛矯があった。日本に行ったことはないが、大の日本びいきで日本が大好きらしい。自分の長女の名前

は”さくら”長男は”スズキ”とつけたという。今度子供が生まれた時には、”ホンダ”という名前にしたいと言って

いた。何とも愛すべきベトナム人である。

9時45分ダナン空港発、約1時間のフライトでホ-チミン空港に到着。飛行機から降りた途端、むっとした

暑さにビックリ、気温は32度あった。あわてて長袖から半袖シャツに着替える。

空港には女性ガイドの、トゥットさんが出迎えてくれていた。彼女は日本に行ったことがあるらしく、名前は

トゥットではなく、私「ユキ」ですと言ってくれたので、以後「ユキさん」と呼ぶことにした。日本にユキ

さんという友だちがいるのかもしれない。

ホ-チミンはベトナム戦争が終結される1975年まではサイゴンと呼ばれていた。ベトナム最大の都市で

人口は800万人。バスに乗り、ここから約120km先にあるミ-ト-に向かう。街はやはりバイク、車、自転車

でごったがえしていた。

ハノイの喧騒は凄いと思っていたが、ここはそれ以上である。街を出るとのどかな農村地帯に出る。稲穂は

すでに実り、刈り込みの風景も見られた。家の周囲にブ-ゲンビリア、ニッパヤシ、ココナツ、ビンロ-など。

13時昼食。レストラン庭にプルメリアが花を咲かせていた。南国特有の樹木で、日本の熱帯植物園でも見た

記憶がある。 キョウチクトウ科に属している植物らしい。

プルメリアの花 2011.1.18

昼食を終え、ミト-に着いたのが14時15分。ここから船に乗り、メコン河をクル-ズしながらタイソン島へ。

メコン河はチベット高原のタングラ山脈の一角を源流とし、青海省の玉樹西方から山岳地帯を貫き

ながら南下、中国雲南省に入る。雲南省からはさらに南下を続けてラオスに流れ込むが、ここからは

タイとの国境沿いをやや南東よりに流れ下り、やがてカンボジアに入って大きなデルタ地帯を形成を

しながら、ベトナム南部を貫流して南シナ海に注ぐ。全長4425km、東南アジアでは第一の大河、

世界では10番目の長さをもつ。

この辺り、二つのメコン河の流れがあるが、その一つを流れ下る。川幅は2km位。水の色は茶褐色。

ときどきジャンク船が行き交い、頬を切る風が心地よい。14時40分タイソン島に上陸。

島の両岸にはヤシの木がびっしりと繁茂、川沿いに細い林道が通り、その両脇に農家が立ち並ぶ。農家は

建物こそ小さいが、それぞれ大きな果樹園をもっていた。果樹園にはココナツが繁り、ザボン、ジャック

フル-ツの巨大な実が垂れ下がり眼を楽しませてくれた。暮らしはかなり豊かそう。ジャックフル-ツは

やや甘酸っぱく、パイナップルに近い味がした。

ジャックフル-ツ 2011.1.18

タイソン島からボ-トに乗り換え、水路をクル-ズする。この周辺には中州になった小さな島がいくつか

あり、その間に小さな水路が通っている。大きなニッパヤシなどに覆われた水路は、トンネル状になって

いるところが多く、曲がり くねっていた。時々観光客を下ろして帰ってくるボ-トも見られた。

水路脇にはニッパヤシや熱帯樹が繁り、ジャングルのようになった風景は、私をちょっとしたアドベンチャ-

クル-ズの気分にさせてくれた。

水路からメコン川本流に出てボ-トから下りる時、私たちを案内してくれた中年の女性が、バイバイ”と

笑顔を見せながら手を振ってくれていた。なかなか楽しいクル-ズだった。

ミト-クル-ズの風景 2011.1.18

ミト-クル-ズの風景

私たちをボ-トで、水路を案内してくれた女性

船から下りてバスに乗りカント-に向かう。途中のレストランで夕食をとり、20時20分、カント-のホテルに

チェックイン。

1月19日、カイラン水上マ-ケット~ホ-チミン

6時30分、ホテル裏の船付き場から、モ-タ-ボ-トでカイラン水上マ-ケットへ、 約1時間のクル-ズ。

森の上から昇った朝日が美しい。メコン河の川面に赤く照り映えている。、

川幅は500m位か、水は赤褐色に濁る。圧倒されるような水の量である。この豊かな水が、多くの人たちの生活

を支ているのだ、 そんな気持にさせられる。

川辺に水上生活者の家々、その背後には緑の帯が長く伸びている。川面には無数のホテイアオイが、浮き草と

なって散らばり流されていた。水上マ-ケットに行くのだろう、何艘もの小舟に出会う。

メコン河の上に昇る朝日 2011.1.19

メコン河 水上生活者の家

7時過ぎ水上マ-ケットに到着。多勢の船が集まってきて賑わっていた。大小の船が入り乱れ遠くまで続く。

その長さは、11km以上はありそう。 時々大きな声も聞こえる。小舟を操っているのは女性が多い。

船の中にはキャベツ、ハクサイ、カボチャ、ウリ、トマト、ジャックフル-ツ、ココナッツ、パイナップル、

バナナ、トウガラシ、ザボンなど様々な野菜、果物が積み込まれていた。

船に積み込まれているものは、自分の家でつくったものだそうだ。よく見ると長い竿にカボチャ、パイナップル、

ザボン等などを吊るした船がいる。その船の看板らしい。つまりカボチャであればカボチャ屋、ザボンであれは

ザボン屋というふうに 。

小舟が大きな船のそばに身を寄せ何か交渉していた。大型の船は卸の商人の船で、小さい船を操っているのは

農家の人らしい。

水上マ-ケットの風景 2011.1.19

農家の人たちは商人に作物を売り、商人は買った作物を、ホ-チミンの市場に売りさばきに行く。もちろん

小舟仲間で、物々交換の要領で売り買いしている場合もあるという。

多くの船が行き来している間をすり抜けながら、ジュ-スやコ-ヒ-、軽食などを販売する船もいた。早朝から

朝食ぬきでやってくる人たちにとっては便利な”水上カフェ”なのだろう。

農家の人たちは河のそばに家をもち、河のそばでつくった作物を、自分の船で水上マ-ケットに売りに行く。

車などは要らないのである。メコン河を最大限に利用し、メコンの恵みを受けているのだ。

この河のおかげで彼らの生活が成り立たっている。言いかえれば、この河がないと彼らの生活は成り立たない。

メコンのメは河、コンは母と言う意味、まさにメコン河は母なる大河なのである。

水上マ-ケットから眼の前のカント-に上陸、市場を散策したあとホテルに帰り休憩。

その後河畔につくられた野外水上レストランで昼食。周りには熱帯植物が繁り、マンゴ-やサイカチによく似た

木が実をつけていた。

野外レストラン 2011.1.19

マンゴ-の実 サイカチによく似た木

昼食後メコン河沿いに走り、夕刻ホ-チミンに着く。街はラッシュアワ-の時間で、やはり凄いバイクの波、

波、波。ホ-チミンのバイクの数は800万台、人口とほぼ同数らしい。2人乗りが基本だそうだが、そんなこと

は何のその、3人~4人と乗っているのも見かける。乗れるだけ乗っているのだ。バイクの種類は 中国製から

日本製、ヨ-ロッパ製まで幅広くあるらしいが、人気のあるのはやはりホンダ、中国製でも”HONDA”の

ステッカ-を貼るドライバ-が多いという。こうなるとこのバイクの洪水は、ハノイやホ-チミンの 一つの風物

詩と言っていいだろう。 19時30分、ホ-チミンのホテルにチェックイン。

1月20日、 ホ-チミン近郊の観光

8時10分、ホテル出発。カンボジア方面に向けて走る。

ぼんやりと車窓に目をやっているとふと、どこかで見たような風景に気がつく。それが何年か前のNHKの

テレビで放映された映像を思い出す。この辺り、ベトナム戦争時代の激戦地だったところである。

テレビには、戦火から焼き出され泣きじゃくりながら、この道を逃げまどっていた裸の子供姉弟が映しだされ

ていた。

幸い二人は保護されやがて成長し、弟はこの道路沿いで商店を開き、姉はアメリカに渡り今も健在だという。

女性の方はつい先日来日していたが、新聞記者の質問に”あれは泣いていたのではなく、戦争のない国に行き

たいと叫んでいたのです” ...というような意味のコメントをしていた記事が印象的だった。

国道から小路に入ると、のどかな農村の風景が広がっていた。まもなくライスペ-パ-をつくっている民家に

着く。

ライスペ-パ-をつくっていた民家 2011.1.20

ライスペ-パ-をつくる女性

民家にはライスペ-パ-をつくっている女性がいた。水でといた米の粉の中に丸い棒を入れ、くるりと巻いて

鉄板の上にうすく広げる。あとは天日干しにするらしい。気温30度以上ある中で、しかも火のそばでの作業は、

さぞ大変だろうと思った。ライスペ-パ-はベトナム料理に何回か出されていた。脂っこい食べ物でも、これに

包んで食べるとソフトな味になる。

民家を離れ、延々と続くゴムの木の林のなかを走って行く。ゴムの木の葉は3出複葉で対生、枝先に束生して

いた。南アマゾン原産だが、フランス人が持ち込んだものらしい。幹には樹液を受け取る容器がつけられていた。

ゴムの木の林 2011.1.20

ゴムの木の葉 ゴムの樹液を採る容器

長いゴムの木の林をぬけると、クチの地下トンネルのあるところに着いた。

ここはベトナム戦争当時、南ベトナム民族解放戦線(ベトコン)の拠点が置かれていたところである。鉄の三角

地帯と呼ばれた難航不落の場所だったらしい。解放戦線は、ここクチからカンボジアに至る約250kmの手彫り

のトンネルを掘り、ゲリラ戦に備えた。長いトンネルは通路としての利用はもちろん、浅いところには炊事場兼

食堂がつくられ、深さ10m位の場所には、作戦会議室兼医務室まで設置されていたという。

アメリカ軍は度重なる空爆と大量の枯れ葉剤を投下し、このトンネルを破壊しょうとしたが、その複雑な構造を

正確につかむことが出来ず、最後まで攻略することはできなかったといわれる。

枯れ葉剤をまき散らしたのは、熱帯雨林が反米解放勢力の拠点であるならばそこを沙漠化し、隠れる場所をなく

してしまう、というのが作戦の狙いであったらしい。しかし枯れ葉剤には劇薬性があり、多くの死者を出した

ばかりでなく、第2、第3世代にも影響が残り、今も苦しんでいる人たちが大勢いると言われている。

ベトナム戦争の悲劇は、村が戦場にあったことにある。ベトナム総人口の8割は農民が占めるが、農民の死者は

約200万人、兵士の死者よりはるかに多いと聞いた。

地下トンネルの出入口 2011.1.20

ジャングル内につくられていた落とし穴

私は上の写真の左側の穴に入ってみることにした。ところがなかなか難しい、穴の縁に両腕を立て全身を支え

ながら下りるのだが、胴周り85cmの身体を入れるのがギリギリ、しかもかなり深い、やっとの思いで足を地面

につく ことができた。ムリもない、入り口は縦25cm、横45cmしかなかったのである。

ここから横穴へのトンネルに入る。天井はとても低く、高さ70cmから1m位だろう。しばらく腰を屈めながら

歩いていたが、腰が痛くなり途中から両手をついて這って行った。出口までわずか30m位の距離だったが

コリてしまい、次の50mのトンネルに挑戦するのは諦めてしまった。それにしても、ベトコンの身のこなしは

スゴイと改めて感心した。

彼等は昼間は銃を持って地下トンネルで過ごし、夜はクワやスキを持って畑仕事をしていたらしい。

トンネルは15m間隔で直径10cm位の空気穴がつくられ、草に覆われた無数の出入口があったため、その行動

は神出鬼没だったと言われている。

「ベトコンゲリラはどこにも見えないが、どこにでも居る」

とアメリカの高官に言わしめた言葉は、なるほどと思わざるを得なかった。この辺り、大量の枯れ葉剤がまき

散らされたところだが、今は緑の森が復活し、森の向うはかって激戦地だったところとは思われぬほど、水牛が

のんびりと草を食むのどかな田園風景が広がっていた。

落とし穴もつくられていた。当然のことながら当時は草木で覆われていたものである。長く鋭い10数本のヤジリ

の先が上向きについている。 しかも毒が塗られていたというから、落ちてしまったらそれまでである。

クチの森には復元された地下会議室兼医務室や、ベトコンゲリラの人形なども展示されていた。彼等はスカ-フ

の巻き方で合図をしていたらしい。

クチの森に咲いていたマンゴ-の花 2011.1.20

地下会議室兼医務室

ベトコンゲリラの人形

私はベトナム戦争についてさほど知っているわけではない。当時の新聞や映画、「ディアハンタ-」

「地獄の黙示録」「プラト-ン」 などでその匂いを知っているぐらいだ。しかし次に訪れた戦争証跡博物館では、

その知識を多少得ることができた。この博物館は、旧米軍情報基地の跡につくられたもので、ベトナム戦争の

歴史と当時使われた武器、爆弾、戦車、拷問器具、枯れ葉剤による被害状況の記録、従軍カメラマンの報道

写真などが生々しく展示されていた。 私は館内を足早に歩きながら見ていたが、ふと一枚の写真の前で立ち

止まった。そこには沢田教一氏が撮った「安全への逃避」と題する作品が飾られていた。1966年ピュ-リッツア-

賞を受賞した作品である。

逃げまどう一家 「安全への逃避」 沢田教一氏撮影

母親は濁流がうずまく中一番小さい幼児を抱き、他の子供3人を支え戦火から助けだそうと必死である。

2番目に小さい幼児は泣きながら母親に寄り添い、二人の少年少女はカメラマンをじっと見つめている、いや

睨みつけている。「そんな時間があるなら私たちに手をさしのべて!どうして助けてくれないの!」とでも言って

いるように見える。

カメラマンにとって、このような情景は最も撮りたい瞬間なのかもしれない、しかし家族一家が生きるか、死ぬ

かという非常時のときに何とも割り切れない気持になる ... 。

私はガイドのユキさんに問いかけてみた。

”この家族はその後どうなりました?

”彼女は「どうやら助かったようです、今ではこの子供たちは大きくなり、結婚しているのもいます。」

と聞いてホットした。よかったと思った。しかし

「この母親は最近亡くなりました」 ...。

戦場カメラマンは常に危険な状況に身をさらしている。命がけで戦場の写真を撮っているのだ。そして、

それを世界に発信して私たちに知らせてくれる。そうした彼らがいないと、私たちはその状況を知ることはでき

ない。戦場で命を落とす報道カメラマンは数多い。日本人ではシリアで女性カメラマンが、何年か前になるが、

ミャンマ-で男性カメラマンなどが記憶に新しい ...。

この「安全への逃避」を撮った沢田教一氏もその後カンボジアに入り、プノンペンで1970年ポルポト派の前身

であるクメ-ル・ル-ジュに射殺されている。当時34歳であった。

この博物館を出てから、旧南ベトナム政権大統領官邸を訪ねた。1962年から4年間かけて建てられた官邸は

大小100以上の部屋の他、宴会室、娯楽室、映画館などもあり、贅をつくした建物になっていた。

しかし1975年北ベトナム軍がこの官邸に無血入城を果たしたときには、大統領をはじめ旧南ベトナム政権の要人

は誰も居なかったとされる。

この建物も現在は統一会堂と呼ばれ、国賓を迎えるときや会議に使われるとき以外は、一般にも公開されて

いる。

次にサイゴン大教会の前に出る。

聖母マリア教会とも呼ばれるこの建物は、1880年フランス統治時代に建てられたもので、建材もマルセイユから

取り寄せられたものだという。天を突くようにそびえる二つの赤レンガの尖塔が、この街の風景にひときわ映え

て美しい。

サイゴン大教会 2011.1.20

ベトナムは仏教徒が多いが、キリスト教徒も10%を占めると言われる。日曜には熱心なキリスチャンが訪れ、

讃美歌が流されるという。

この教会の横には中央郵便局がある。やはりフランス統治時代につくられたもので、クラシックな天井は

ヨ-ロッパ風な駅舎のような雰囲気を感じた。建築文化財としても重要なものらしい。

1月21日~22日、 ホ-チミン観光~成田

いよいよ今日はベトナムの旅最後の日。

午前中は中国人街を散策する。古くに中国からこの街に住みついた、華僑のチャイナタウンである。

18世紀後半、中国文化をとりいれた中部の新興勢力阮氏の台頭で、多くの華僑たちがこの地に移住したのが

その始まりらしい。通りには漢字の看板が目立つ。漢方薬の店も数多く軒をつらねていた。私たちはこの街の

一角にある天后寺を訪ねた。

天后寺 2011.1.21

この寺もやはり道教の神、天后聖母が祀られている。1760年に建てられたもので、中国福建省からやって来た

華僑の人が信仰する、航海安全の神である。境内のあちこちに供えられた巨大なうずまき線香の香りが、いか

にも中国の寺らしい雰囲気を感じさせてくれた。

その後ベインタン市場を訪ねた。ホ-チミンの中央市場で食品、雑貨、家電、衣類、貴金属、化粧品など様々な

ものが並べられ活気に満ちていた。しかしさして欲しいいものはない、ぶらぶら歩いていると誰かに呼びとめら

れた。驚いて声の方を振り向くと年の頃、17~18歳位の少女が立っていた。

手に刺繍した小袋、石かガラスでつくられた首飾り、イヤリング、ブレスレット、仏具、扇子などを持っている。

見るからに不良ポイ少女だ。

「オジさん、これ買ってよ、10ドル、ヤス~イ!」 チラット見ると、仏具を差し出している。

”イラナイ”手を振ると

「なんで買ってくれへんのや!」 どこで覚えたか関西弁である。

”欲しくないからだ”

「なんでや~ウチ、ビンボ-してんのやで~!」 かなり凄んできた。

”欲しくないからイラナイのだ” と言いながら足早にそこを立ち去ろうとした。が娘も一緒についてきて離れよう

としない。

「ね~買ってよう~、5ドルでいいから」...やや哀願調になってきた。

”イラナイ”とすげなく言ってはみたものの、すこし可哀そうになってきた。

「じゃ~3ドルにする」 だんだん値下げしてくるのは初めからの計算かもしれないが、やむをえない、何かつき

あってやろうと思い、

”その扇子1ドルなら買ってあげる。” 扇子は中国製のもので随分前ミャンマ-に行った時買ったことがあり、値段

も1ドル位ではなかったかと思う。

「1ドルダメ、2ドルOK]...このへんのかけ引きは、身につけているものだろう。

私は2ドルで買うことにした。これ以上付きまとわれたら、かなわないと思ったからである。

午後は自由時間、昼食後私はホテルからブラリと外に出てみた。前日公園のそばの屋台で買ったスルメが

とても美味しく、もういちどそのスルメを肴に、部屋で一杯やりたかったからである。しかし公園の場所がよく

判らない。ホテル前は道をはさんで河畔が広がり、対岸へのフェリ-乗り場になっている。そこに屋台らしき

ものが見えていたので道を渡ろうとしたが、どこにも信号が設置されているところはない。道は車、トラック、

バイクが頻繁に行き交い、しかも凄いスピ-ドを出している。

道幅は25m位。どこか渡れそうなところはないかと歩いていると、後ろから声をかけられた。どうも

シャチョ-!と言っているようだ。振り向くと自転車にリヤカ-を引いたオヤジが立っていた。見るとシワクチャ

だらけの顔一杯にに笑みを浮かべ、

「シャチョ-!シャチョ-!」と言いながらリヤカ-の方に手を差し出している。これに乗れというのだろう。

やせ細ってはいるが、顔や手足は真っ黒に日焼けし、リヤカ-を引いて鍛え上げたのか、たくましい身体つきで

ある。笑うと2~3本しかない歯がのぞいて愛矯のある顔になる。私は

”ノ-サンキュ-”と言いながら更に先を歩いて行き、やや車が少なくなったところで、右に左に手を振りながら、

何とか道を渡ることができた。そして屋台のところまで行ってみたが、そこはアイスクリ-ム屋でスルメは置い

ていなかった。

スルメは諦めて向かいの道を渡ろうとしたが、車の往来はさらに激しくなっており、なかなか簡単に渡れそう

な ところはなかった。するとまた声をかけられた。どこで道を渡ったか、先程のオヤジが追いかけてきていた

のである。相変わらず顔をシワクチャにしながらニコニコしている。そのシツこさには半ば閉口して いたが、

乗ってやろうと思いなおし、料金交渉してみた。”いくらだ”と聞くと”

「5本の指を広げている」 私はジョ-ダンじゃない、道を渡るぐらいで5ドルは高い、と思い

”二本の指を示し、2ドル!”と大きな声で言うと、どういうわけか

「オ-ケ-、オ-ケ-」という返事が返ってきた。やはりニコニコしている。私はもう一度念を押した。

”2ド~ル!”叫ぶような大きな声だっが、オヤジは「オ-ケ-、オ-ケ-」をくり返す。交渉成立と思い、リヤカ-

に乗ることにした。オヤジは勇敢にもリヤカ-を道に引っ張り出し始めた。ところが車やトラックが猛烈なスピ-ド

で走ってきて今にもリヤカ-にぶち当たりそうになり、その度に肝が潰れそうな思いをした。

オヤジはリヤカ-を必死に引きながら右往左往、時には道半ばで立ち止まることもある。しかし器用に車を避け

ている。私はリヤカ-に乗ったことを後悔していたが、もう手遅れである。その間約3分位か、長い時間に思えた

が何とか渡り切ることができてホットした。

私はリヤカ-から降り、彼に2ドルを渡しそこから立ち去ろうとした。しかし彼は何か大声で叫んでいる。

それまでの彼の態度は豹変、5本の呼びを立て、わめき散らしていたのだ。値段は5ドルだというのだろう、それ

は半ば予想していたことだが、無視した。私は段差になっている花壇に上がり、バイバイ...

リヤカ-は段差のある花壇には入って来れないのだ。ホテルに向かう途中も、まだ彼のわめき声が聞こえていた。

これも、午前中繁華街で出会ったモノ売りの少女も、まだ途上国にあるベトナムの一つの情景なのだろう...と

思った。

これでベトナム16日間の旅はすべて終わった。

夕食後空港に行き、23時55分発、JL750でベトナムを立ち、翌朝1月22日7時30分、定刻通り成田に着いた。

ス-ツケ-スを受け取り、メンバ-の人に軽く挨拶、千葉行きの電車に乗った。

何日か前に雪が降ったのだろう、千葉の里山には残雪が散らばっていた。その風景を眺めているとふと、

ベトナムの懐かしい風景が眼に浮かんできた。

それはハノイの喧騒でもない、エネルギ-に満ち溢れたホ-チミンでもない、ベトナム中部のどこか日本人の

匂いのする、ホイアンの街だった。そして、北部の山間にひっそりと抱かれた集落の村々だった。そこには

少数民族の素朴な暮らしと、日本人が忘れかけている大切なものが残されていた。その風景は今も私の胸の

奥にあり、思い出すたびに心を癒してくれる。

2013.6.9 記

― 了 ―

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/