シルクロ-ド

パミ-ル越えパキスタンヘ

思い出の記 第一部

1996年 8月

2001年 9月

2004年 6月

クンジェラブ峠 標高 4943m

パミ-ル高原はペルシャ語で「世界の屋根」という意味があるらしい。中国では古来から葱嶺と

呼ばれていた。

世界地図を広げてみると北側には天山山脈の西端が連なり、東側にはやはりヒマラヤと崑崙山脈

の長大な西端が伸びてきており、南側にはヒンズ-クシ山脈が横たわっているのが分かる。

つまりパミ-ルは、それらの大山脈と共に世界の屋根を形成する広大な山岳地帯ということになる。

しかしその境界がはっきりしているわけではない。ヒマラヤも崑崙も天山もヒンズ-クシも重なっ

ているのである。

国別にはタジクスタンがその大部分を占めるが、中国、キリギス、パキスタン、アフガニスタン

にも接する。最高峰は標高7495mのイスモイル・ソモニ峰。中央部には広大な高原が走っている。

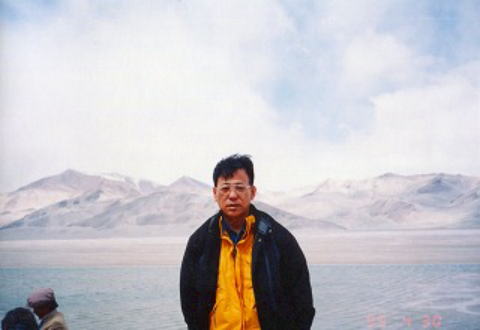

私が初めてこの地帯に足を踏み入れたのは1996年8月、以来2001年9月、2004年6~7月と3回訪ね

ている。ムスタグ・アタ峰が聳えるカラクリ湖までとなると、さらに2回が加わる。それだけ私を

魅了した地帯なのである。

パミ-ルはまさに天空の道だった...。ここには不思議な風景がいっぱい詰まっていた...。

広大な草原で悠々と暮らす遊牧民、パミ-ルの雄大な風景、パキスタンの人たちの、ちょっと信じ

られないないような生活習慣等々...。それらが強烈なインパクトで私の頭に残っている。今でも

パミ-ルと聞いただけでも体がしびれるような感じがする。その風景が頭に浮かんでくるのだ。

この稿は2001年9月を基に1996年8月、2004年6~7月、さらに1999年4月他の旅も織り込みながら

書いていくことにする。

やはり当時のメモはまったくとっていない。紙焼きの写真と添乗員のスケジュ-ルメモをたよりに、

遠い記憶を辿っていきたいと思う。

2001年9月14日、タクラマカン砂漠の最西端にある街カシュガルを出発。

ポプラや、スナナツメの木々が茂る並木道をぬけると広大な平原に出た。この辺りはまだ砂漠の縁、

小石が混じる広大な砂地に低い草木がダンゴ状に広がっていた。遠く崑崙山脈の白い峰々が連なる。

低い草木がダンゴ状に広がる平原にて

1時間後、ウパ-ル村に着く。この村はロバ、牛、羊などの家畜を売って生計をたてている

ウイグル族の人たちが暮らしている。テントが張られた道端には、日用品や焼きたてのパンや

スイカ、ウリなどが並べられ、羊の肉が吊るされている店もあった。遠い昔から旅人は、ここで

食料を買い求めてパミ-ルの山中へと入って行ったのだろう。

ウパ-ル村の雑貨屋

テント下に並べられたスイカとウリ テントに吊るされた羊の肉

ウパ-ル村を離れ、やがてガイズ川の岸に出る。広い河原に幾筋かの流れがある。川の色は

白濁、水量は少ない。この辺り2004年6月に来た時には大分道はよくなっていたが、1996年8月の

時は道らしい道はなく、車は磧の中を走るしかなかった。ところがその日、2日前に降った雨で

磧は川となって、車が通れるところは跡形もなくなっていたのである。しかし対岸へ行くにはこの

川を渡るしかない。意を決したドライバ-はそろそろと流れに入って行ったが、何程も行かない

うちに川の中で停まってしまったのだ。どうやらエンストしたらしい。私たちは降りることもでき

ない、川の中で立ち往生してしまったのである。

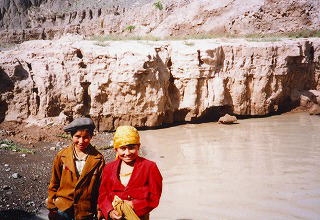

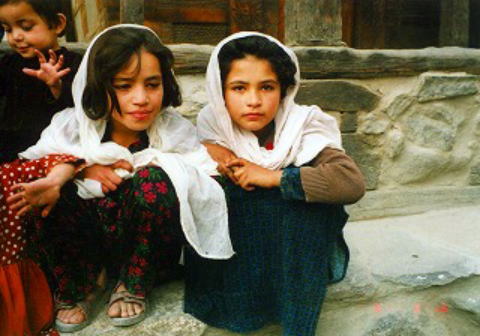

その様子を対岸で見ていた子供たちが、川の中を歩いてやってきた。私たちが珍しいのかじっと

こちらを見つめている。興味津々である。多少面白がっているようにも見える。キリギス族の子供

らしい。一人は女の子だ。カメラを向けるとニッコリと笑顔を見せてくれた。

私たちを見つめるキリギス族の子供

ニッコリと笑顔を見せるキリギス族の子供 川の中で立ち往生した車の中から

ドライバ-とガイドは川の中に降りて車の様子を見たり、断続的に車を動かしたりしていたが、

40位経っただろうか、ようやく川から脱出することができた。ヤレヤレ。

対岸に出ると道は少しよくなってきた。舗装されているところもある。山肌赤味を帯びてくる。

しばらく行くと灰色になり、さらに進むと青銅のような緑色に変わり、様々な色をした山肌が現れ

てくる。不思議な風景だ。いよいよパミ-ルの山懐に入ってきた感がする。オイタブ渓谷と呼ばれ

るところである。

オイタブ渓谷

オイタブ渓谷

オイタブ渓谷を過ぎたところで、突然羊の大群が現れた。ヤギも混じっている。

「ワア!、オイ止めろ、車を止めろ!」誰かが言った。車から降りて写真を撮りたかったのだろう。

しかしそう言われなくても車は先に行けない、羊の大群が道をふさいでいたのである。

みな車から降りて羊の前に走って行った。そしてカメラを向ける。パチ、パチ、パチ、珍しかった

のだ。草原で羊を見ることはあっても、こんなところで羊の大群に出会うのは初めてだったのだ。

この9月半ばになると山頂付近は雪に覆われ始めるため、遊牧民は山麓の草を求めて移動していた

のであろう。この羊の大移動は、その後も何回か出会った。

羊の大群を引き連れてゆく遊牧民

羊とヤギの大群

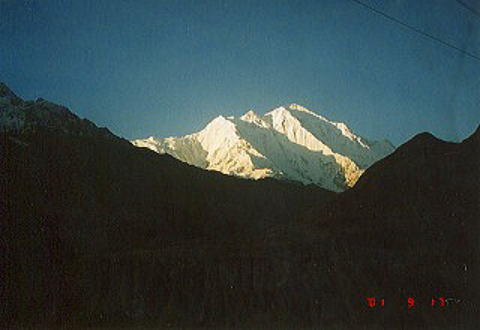

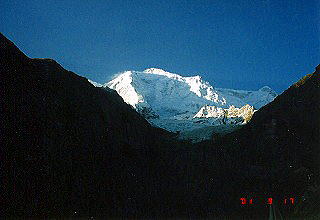

やがてスッポリと雪を被った崑崙山脈が見えてきた。間近に見ているせいか、タクラマカン

砂漠の北に連なる天山山脈よりも雪量はこちらの方が多いように思われる。ムスタグ・アタと共に

崑崙山脈を代表するコングリ峰である。辺りを圧倒するような迫力を感じる。コングリ-峰の

標高は7719m。

コングリ峰 7719m

その後ガイズ川沿いに走り、13時30分ガイズ検問所に着く。この道路は中パ公路と呼ばれる

中国とパキスタンを結ぶ幹線道路で、ここは中国側の検問所。パスポ-トを提示検査される。

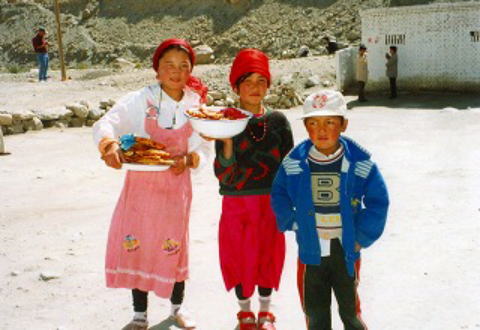

検問所のそばには小さな売店があった。キリギス族の子供が番をし、幼い女の子は道に立って、

鉢にのせた大きなパンを私たちに勧めていた。誰かがそのパンを買って一切れをちぎってくれた

が、まだ温かく香ばしい味がして美味しかった。

この辺りはキリギス族の生活圏、そのほんとんどは遊牧民である。子供たちの顔は日本人によく

似て親しみを感じる。なかなか可愛い。

鉢にパンをのせて道に立つキリギス族の子供

キリギス族の娘 店番をしているキリギス族の子供

検問所を離れ渓谷に入って行く。川幅狭くなり対岸は切り立った岸壁、右手は氷河が削りとっ

たような谷間に大きな石がゴロゴロ、今にも崩れ落ちそうな感じ。

1999年4月にもこの道を通っている。辺りはまだ早春、荒涼とした渓谷の道を、ロバ車を引いて

行く人の姿があった。

電信柱に繋がれてポツンと立つロバ ロバ車を引いて谷間を行く人

岩の間から草木がわずかにのぞいている。上を仰ぐと、紺碧の空に刃物でそぎ取ったような険俊

な山塊群が連なり、その姿は天山よりも荒々しい。

中国の古書ではパミ-ルは葱嶺と呼ばれ、「岩嶺数百里、函谷険俊、寒風到烈」と書かれている

というが、この辺りいかにもそうした難所の雰囲気を感じるところだ。

対岸に糸のような細い道が長く伸びている。遊牧民の生活道らしい。その道と河原の間に、

崩れかかった洞窟のようなものが見える。キャラバン・サライ跡だという。今回のコ-スで初めて

出会った隊商宿である。タクラマカン砂漠にもかってはたくさんの隊商宿があったと思われるが、

日干しレンガで造られていたためか、形を留めているものはなかった。ここの隊商宿は自然の石を

利用して造られているからだろう、今でも形を留めシルクロ-ド華やかし頃を忍ばせてくれる。

玄奘三蔵もインドからの帰り、ここで一夜の宿をとったのかもしれない。

キャラバン・サライ跡

車さらに高度を上げ、遙か下にガイズ川を見るようになる。崑崙山脈の白い峰々はどこまでも

続く。切れることがない。その上は気が遠くなるような青空が広がっている。壮大な景観だ!。

崑崙山脈の白い峰々

崑崙山脈の白い峰々

その日は1999年4月30日の午後2時過ぎだった。私たちが写真ストップしていると、近くにいた

キリギス族の少年たちがやってきた。そしてたちまち店開きをしたのである。テ-ブルの上には

絨毯や 装身具、仏具、茶器などがのっている。メンバ-の人たちがしばらく見ていたが、時間が

きてしまった。誰も買う人はいなかったのである。ところが私たちが車に乗り、しばらくして再び

車から降りてトイレ休憩(青空)していると、少年たちが自転車で追いついてきたのでビックリ。

しかし私たちはすぐ車に乗った。それでも彼らは追いかけてきた。後ろの窓から坂道を走る彼らの

姿が見えている。スゴイ馬力だ。だが車には勝てない、やがて少年たちの姿は消えていた。それに

しても、彼らのたくましさには驚くほかない。

路上で店開きをするキリギス族の少年たち

車は九十九折りの道をゆっくりと上って行く。突然視界大きく広がるところに出た。アッと息を

のむような風景だ。右前方の山々は白い砂山に覆われ、山麓はやや青みを帯びた湖が広がっていた。

神秘的である。ブリンコリと呼ばれる湖らしい。

ブリンコリ湖の風景

ブリンコリ湖の風景

ブりンコリ湖の風景

ここは標高3200m、ブリンコリ湖には白い砂州の中にわずかに動く水の流れがあり、池や水溜り

となっているところもある。前方は上から下までスッポリと砂を被った砂山が連なっている。

ここは風の通り道になっており、タクラマカン砂漠の砂が強い風に吹き寄せられて山に降りつもり、

ふしぎな景観をつくりだしているのだ。砂の色は光によって様々に変化するらしい。

ブリンコリ湖を過ぎると雄大な山が見えてきた。全山スッポリと白い雪に覆われ、光り輝いて

いる。標高7546mのムスタグ・アタ峰だ。その姿も移動するにつれて刻々と変化する。雪の深さ

は300mあるという。ちょっと信じられない気もするが、確かに山頂から山腹にかけて黒い岩肌を

見せているところはほとんどない。

いよいよカラクリ湖に着く。ムスタグ・アタ峰は前方に聳えている。すばらしい景観だ。

カラクリ湖の上に聳えるムスタグ・アタ峰 7546m

別の角度から見たムスタグ・アタ峰

カラクリ湖の上に聳える崑崙山脈 別の角度から見た崑崙山脈

私たちはここのレストランで昼食をとった。このコ-スでの昼食はいつも15時半前後になって

いる。料理はトマト味のキリギス料理。いつだったか、ここのレストランで昼食をとつたツア-

客が食あたりを起こしたということで、閉鎖されていたこともあった。

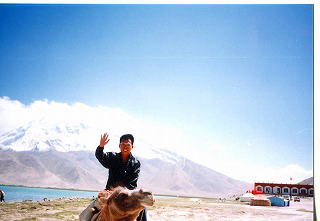

湖畔ではキリギス族のパオが置かれ、乗り物として使われる観光用のラクダが見られた。

2004年の6月に来た時は、ラクダの他に乗馬用の馬も用意されていた。私は物珍しさから、初めて

ラクダに乗ってみた。1996年8月の時である。

カラクリ湖でラクダに乗る カラクリ湖の観光用ラクダ

ラクダに乗った眼の位置は高い。平地ならよいが起伏のある砂漠では大きく揺れ動く。うつかり

するとすべり落ちそうになる。ラクダ...という名前ほどラクではない。

湖畔に出されていた店をのぞいてみた。地面にに並べられてあるのは、絨毯、装身具、仏具、

帽子、手提げ袋、動物の細工物、帽子、ナイフ等々。

カラクリ湖の標高は3400m、1999年4月に来た時は非常に寒かった。カッパの上にジャケットを

着てぶらぶら歩いていると、見覚えのある少年がいたので驚いた。道端で即席の店を出し、買って

くれないとみるや自転車に乗って私たちの車を追いかけてきたあの少年たちである。彼らは私たち

がここに来るのを知っていたのだろう。少年たちは私たちを見ると、品物を差し出しながらさかん

に勧めていた。

童話作家のOさんは、遊牧民が使う革鞘つきのナイフをたくさん買った。お土産にするらしい。

私はトンガリ帽子のようなキリギス帽を買った。白いフェルトに花模様があしらってある。この

帽子、今でもわが書棚の上にのっかっている。

カラクリ湖にて

キリギス族の少年たちと交渉するツァ-メンバ-

カラクリ湖を離れる。展望さらに大きくなり大草原が広がってくる。左手にキリギス族の土屋

の集落が見える。彼らは春から秋にかけて遊牧に出かけ、冬の前にはこの集落に戻ってくるらしい。

しかし、短い夏の時期に手作りの物を観光客に売り、生活の糧としているキリギス族の人もいる

という。草原にヤクが点々、のんびりと草を食んでいる。

やがてスバシ峠に着く。ここは標高4000m、空気は薄い。多少息苦しさを感じる。うしろを

ふり返ると、ムスタグ、アタはまだ大きな姿を見せていた。左手前方は崑崙山脈の白い峰々が長く

伸びている。

スバシ峠からムスタグ・アタを望む

草原で草を食むヤク スバシ峠から崑崙山脈を望む

広大な高原はどこまでも続く。ラクダが1頭、草原をゆっくり歩いている。空は澄みわたり気が

遠くなりそうな風景だ。私たちはいま標高4000m前後を走っている。まさに天空の道である。

草原をゆっくりと歩くラクダ

ムスタグ・アタの麓に集落が見える。この山麓で遊牧を営むキリギス族の家だろう。緑の草原で

ヤクが数頭、のんびりと草を食む。遠くから、赤い服を着た小さな人影がこちらに向かってくる。

草原の向うからやってくる赤い服を着た子供

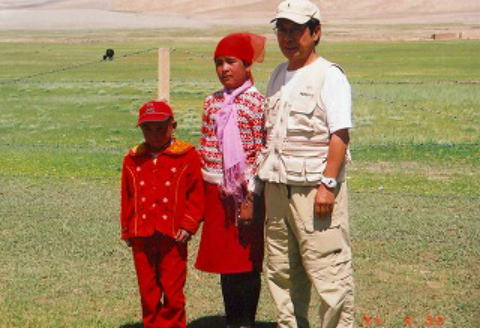

次第にその姿がはっきりしてきた。どうやら子供のようだ。男と女の子だ。鮮やかな赤い服が

緑の草原によく映えている。遊牧民の子供らしい。近くまで来てピタリと止まった。私たちの様子

を見ている。車を止めて写真ストップ。いちはやく飛び出したIKさん、子供と一緒に写真撮影。

キリギス族の子供とIKさん

草を食むロバ 草原に立ってこちらの様子を見る子供

子供の服装はとても小奇麗だ。女の子もなかなかの美人である。ただ私たちが無遠慮にカメラ

を向けるせいか、笑顔は見せない。男の子は下を向いている。二人は背を向けたかと思うと、遠く

へ走り去って行った。

草原には赤や黄色、ピンク色の花々が群落をなして広がっていた。赤色の野草はウツボクサ、

ピンク色の野草はサクラソウ、黄色の野草はバラ科の仲間と思われる。いずれも寒さと乾燥に強い

高山植物だろう。ウツボクサは日本にあるものとよく似ている。

ウツボグサとサクラソウの仲間

夕刻タシュクルガンに着く。ここは標高3200m。タジク族が住む人口28000人の街である。

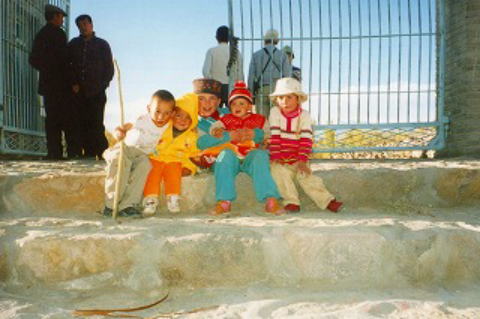

ホテルにチェックイン、荷物を預けたあと近くにある石頭城に出かける。時計は20時を回り太陽は

西に傾けかけていたが、外はまだ明るい。日本との時差は3時間以上ある。石頭城前に子供たちが

遊んでいた。なかなか可愛い。カメラを向けると石段に整列、笑顔を見せてくれた。

タジク族の子供たち

タジク族はヨ-ロッパ系の民族。トルコ系の民族であるウイグル、カザフ、ウズベク、キリギス

族とは顔立ちが違う。

タシュクルガンはトルコ語で「石の城」を意味する。漢代には西域36国の一つの王城があり、

唐代には、パミ-ル越えの関所が設けられていたと謂われている。玄奘三蔵もインドからの帰途、

ここに立ち寄ったことが「大唐西域記」に記されているという。

石頭城の外観はよく残されていたが、中に入ると崩れかかった壁や大小の石が散乱していた。

石頭城の外観

崩れかかった壁や石が散乱する石頭城の中

高台に上がってみると、眼の前にはパミ-ルの山々が連なっていた。その麓には緑の草原が

広がり、地を這うような河の流れがあった。点々と白く散らばっているのは遊牧民のパオだろう。

悠久の時の流れを感じさせてくれる風景である。

パミ-ルの山々が連なる草原

ホテルの外観は見映えもよくまずまずだが、内部の廊下や部屋の床は板張り、歩くとガタビシ

と大きな音がする。指示された部屋に行くと先客あり、ガイドに文句を言うと次に回された部屋は

ホテル入口横の部屋、窓は透明ガラスでカ-テンもない、外からは丸見えである。

まあ、ここは標高3200mの高所、やむをえないだろう…と思ってその部屋に入ることにした。

その夜の11時頃、私は寝る前に部屋でウイスキ-を飲んでいた時、ノックの音がする。

誰だろうと思ってドアを開けると、そこに立っていたのはガイドのヤルクン(本人の名前)だった。

手には大きく切ったスイカを持っている。ウイグル族の青年である。

「どうしたのですか?」…私は聞いた。

「ワタシ恥ずかしい、アナタの部屋間違えた」…いかにもすまなそうな顔をしている。詫びにきた

らしい。

「まあ、どうぞ中に入ってください」

「いえ、もう遅いです、これをどうぞ」…スイカを差し出しながら彼は言った。

「少しならいいでしょう」…ホロ酔っていたこともあって私は彼を部屋に入れ、そばの椅子に座っ

てもらった。

この若いウイグル族のガイドは、ヤルクンという親しみやすい名前もさることながら、

人なつっこいところもあって私は彼に好感をもっていた。ただ日本語はヘタクソ、接尾語の使い方

がなってない。しかも弾丸のような早口でしゃべるので聞き取れないところもある。

「ヤルクン、どこで日本語覚えました?」

「ラジオです、深夜短波で日本から送られてくる日本語放送聞いてました、毎日です、仕事から

帰って日本語勉強してました」…私はビックリした。ラジオで日本語を勉強 しているとは…

しかも雑音の多い短波放送で…。

「どうして日本語を?」

「日本人好きです」…漢族は嫌いとは言わなかったが、「日本人が好きです」という言葉の響き

にはそういう意味も含まれているように思われた。もちろんガイドで日本人に接している、と

いうこともあっただろう。続けて彼は

「ガイドはアルバイトなのです。カシュガルには日本語 話せるガイド少ないです。人手が足りない

のです、だから夏休みの時期だけガイド頼まれるのです。ワタシ医学の勉強してます。ジツは

ワタシのお父さん心臓の病気で亡くなった、子供のときです、悲しかった。でもそのとき治せる

方法あったと 思うのです。だから医者になろうと思ったのです。」…そう一気にしゃべった。

「ホウ、医者ですか…」…この人なつっこい若者が医師を志しているとは…しかしそう簡単に

医師になれるものではない…私は半信半疑だった。

「日本の医学進んでいると聞いてます、ワタシ日本に行って医学勉強したい…」…彼は真剣な

顔で言った。

「ウ~ン…」…と言ったきり私は黙った。そうしてあげたいがどうなるものでもない。

「シツレイしました。ヘンなこと言って…お休みなさい、また明日…」…そう言ったかと思うと

ヤルクンは出て行った。私はスイカを食べながら、窓から彼のうしろ姿を見つめていた。

これは1996年8月の話である。その後2001年9月カシュガルを訪ねた時には、別のグル-プ

でガイドをしていた彼に会って立ち話をしている。しかし、2004年6月の時は彼の姿は見られ

なかった。私たちのツア-ガイドに彼の消息を訪ねたところ、

「ヤルクンは私の友達です、彼は今カシュガルの病院で外科医として働いています。」…と話して

くれた。私はそれを聞いて嬉しかった。”そうか、ついに彼は医師になったのか…ヤルクンよ、

立派な医師になっておくれ”…そんな気持だった。

翌日の早朝私はタシュクルガンの通りを歩いてみた。空気はひんやりとして冷たい。この日も

よく晴れて、パミ-ルの山々は朝日に光り輝いていた。前方からかけ声を上げながらやってくる

一団があった。人民軍兵士らしい。ここはパキスタンとの国境地帯、警備は最も厳しいところで

ある。

朝日に輝くパミ-ルの山々

10時過ぎホテル出発、近くにある国境検問所で厳しい検査を受けた。パスポ-トの審査の他に

体温検査、ス-ツケ-スの中まで調べられ、そのあげくに全員引き返すように指示された。

実はその時、9.11事件で世界は大騒ぎしていたのである。

私たちがカシュガルに入ったのは2001年9月13日、その夜から翌日にかけて飛行機がビルに

突っ込み炎上している映像が何回も流されていたが、場所はニュ-ヨ-ク、この事件がこの辺境

まで波及してくるとはまったく思っていなかった。またその状況もよく理解していなかったため、

とりあえずパキスタンまでは行けるだろうと考えていたのである。分かっていたのは、何か大事件

が起こったらしい、ということだけだった。しかし添乗員とガイドの必死の説得で、何とか検問所

を通過することができた。

タシュクルガンからクンジェラブ峠までは中国とパキスタンとの国境地帯であることから、車を

止めることも写真撮影も禁止されている。

車どんどん高度を上げて行く。時々岩陰からマ-モットが顔を見せる。辺りを窺っているが、

危険とみるやすぐ岩穴に隠れる。しぐさが何とも可愛い。前方の白い山々に向かって進んでいたが、

3時間半後クンジェラブ峠に着く。ここは標高4943m(添乗員の高度計では4700m)、このコ-ス

で一番の高所になる。周囲の峰々は白い雪に覆われていた。

クンジェラブ峠の景色 2004.7.1

上の写真は2004年7月1日に撮ったものだが、2001年9月15日の時は、辺り一面雪景色になって

おり、非常に寒かった。峠には中国とパキスタンの国境を示す石塔が建てられてあった。

クンジェラブ峠の景色 2001.9.15

クンジェラブ峠にて クンジェラグ峠の中国側の標識

1996年の時は8月ということもあって雪は見られず、柔らかい日差しが暖かった。また緊迫した

空気も感じられず、中国の兵士たちも私たちが向けるカメラに気軽に応じてくれていた。

石塔に座っている女性は添乗員のI・Mさん 中国の兵士たち

クンジェラブ峠はまさに国境である。私たちはここからカラコルムハイウエ-と呼ばれる道に

入って行く。ハイウエ-というから日本の高速道路のような道だと思ったらとんでもない。ただ

高所を走る道という意味らしく、渓谷沿いの道には岩や石の破片がゴロゴロと転がっている。

2004年6月に来た時は、この道に車が入ってきた途端にパンクしてしまった。

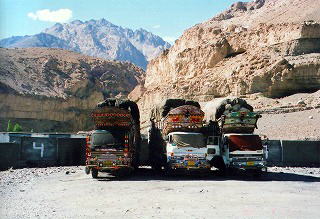

渓谷を流れるのはクンジェラブ川、インダス河の源流である。この道で時々出会うパキスタの

トラックには驚いてしまう。全身カラフルな色で飾りたてているのである。描かれているのは様々

な模様やコ-ランの文字、交通安全を祈る魔除けの意味らしい。

パンクした私たちのバス 渓谷沿いを走るパキスタンのトラック

渓谷は深い、私たちはその谷間を走っている。大きな岩盤が下を向きいつ崩れ落ちてくるかも

分からない。事実このコ-スは頻繁に落石があるそうだ。皆の表情を見るとハラハラしている人も

いる。私は窓に眼をあてこの雄大な景観を眺めていた。

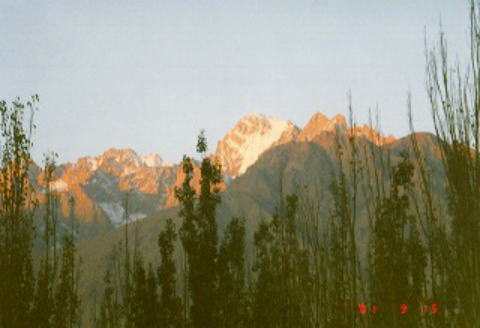

上を見上げると、カラコルム山脈の鋭い岩峰が天を衝いている。その姿は荒々しく豪快である。

スゴイ!、スゴイ!、スゴイ!という他はない。

カラコルム山脈の峰々

渓谷さらに狭くなり荒々しい景観が続く。ドライバ-は慣れているのだろう、こんな道でも右に

左になんなくこなしていく。

私は窓に眼をあて続けていた。すると不思議な奇岩が現れてきた。古い城郭のようにも見える。

しかし、長い年月をかけて風と雨が削りとったと思われる岩峰のようだ。見事な芸術作品である。

風と雨がつくりだしたと思われる岩峰

クンジェラブ峠から2時間後、中国側最後の検問所コクスルに着く。ここで女性添乗員のTさん

はもはや中国へは引き返せないことを知り、特別手紙を書いてもらった。この検問所では9.11

事件の状況をよく掴んでいたように思われる。

この1時間後パキスタン側のディ-検問所に着くが、Tさんはパキスタンへの入国を拒否される

かもしれないと、考えていた。しかし、パキスタン側の入国審査場に着き、パスポ-トと荷物検査

を受けることができた。職員は愛想がよく日本人と知るや、ジャパニ-ズ、ウエルカム!、ウエル

カム!を連発しながらパスポ-トにパンパンと判を押してくれる。1996年の時はス-ツケ-スも

ノ-チェックだったが、さすがにこの時は2つのス-ツケ-スが開けられた。私のス-ツケ-スは

開けられなくてホットした。中にウイスキ-が入っていたからである。パキスタンへの酒類の持ち

込みは禁止されているが、それほど厳しくはない。

パキスタンのススト入国審査場

ススト入国審査場の職員 駐車場に置かれたトラック

スストで中国側のスタッフに別れを告げ、パキスタン側のバスに乗り換える。パキスタンの

ガイドやドライバ-は気持がよい。実に陽気である。

また深い渓谷の中に入って行く。ほどなくスゴイ岩峰が現れてきた。カテドラルピ-クスと呼ば

れる標高5300mの山である。これまた無数の岩峰を青空に突き上げ、山腹から山麓にかけては

氷河が流れ落ちている。堂々たる風格を感じる。

カテドラルピ-クス

カテドラルピ-クの前にはバトゥ-ラ氷河があった。この氷河は赤い土を被り、白い肌は見え

ない。山麓の丘のようにも思える。ただその下の方には雪解け水の流れが見られた。生まれた

ばかりの川である。インダス河の源流と考えていいだろう。

後方左手には、三角形の鋭い尖峰をみせたシスパ-レ峰が聳えていた。標高は7400m。

シスパ-レ峰 標高7400m パトゥ-ラ氷河から流れる雪解け水

左手にカテドラルピ-ク見ながら通り過ぎて行く。太陽は西に傾きはじめ、その姿は山蔭の

向うに遠のいた。

別の角度から見たカテドラルピ-ク

右手にパス-氷河、さらに進むとグルキン氷河を見るようになる。その近くのグルミット村で

休憩、レストランでお茶をいただく。

再びバスに乗りフンザへ向かう。この辺りの川はすでにフンザ川と名を変えている。

日も暮れはじめる頃、前方からやってくる若い二人の娘に出会う。ガイドのジャビ-ロさんが

降りて話しかける。グルミット村の娘らしい。

窓の外はとっぷりと暮れてきた。黒いシルエットとなった2つの山蔭の間から月が上り始め、

その下にゴ-ルデンピ-クがわずかに白い頭を覗かせていた。ほどなくフンザのホテルに着く。

グルミット村の若い女性 山蔭に頭を見せるゴ-ルデンピ-クと月

フンザはその昔.…といっても40年前の1974年までは、フンザ王国として900年の歴史をもって

いる。言葉を変えれば、40年前にパキスタンに併合されるまではひとつの王国として永く栄えた

ところなのである。どのような歴史や文化をもっていたかは分からない。しかし、村の人たちは

独自のプルシャスキ-語を話し、宗教はイスラム教の一派であるイスマイ-ル派。彼らは

アレキサンダ-が残した末裔だという説もある。

考え方はリベラルで現実的、異教徒をも容認する。モスクは持たず、メッカへの巡礼や断食は

行わない。またイスラム教は酒を禁じているが、ここではフンザワインという伝統的な地酒も

造られ、他のイスラム圏の慣習とは随分違う。

街行く人たちの表情もおだやかである。とくに日本人には好意的、日本人だと分かると握手を

求められることもある。街をのんびりと散策するのもよし、果物がたわわに実る用水路を歩くのも

楽しい。

集落はカラコルム山麓の標高約2400mの斜面に点在する。春にはアンズが一斉に花開いて

集落を桃色に染め、夏から秋にかけては、リンゴ、アンズ、スモモなどがたわわに実をつける

桃源郷である。

高台にあるホテルからの展望はすばらしい。周りは四時雪を戴いた6000~7000m級の山々が

聳え立ち、眼下にはフンザ川とナガ-ル川の合流点、さらにアルティット・フォ-トと呼ばれる

城塞も望める。

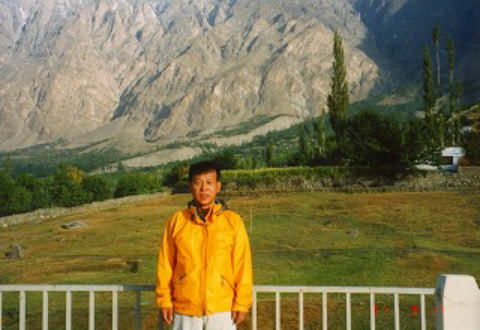

フンザのホテルにて

高台に建つフンザの城塞 フンザ川とナガ-ル川の合流点

翌日はナガ-ル村にあるホッパ-氷河を見に行くことになった。ホテル庭に集まったジ-プに

分乗、フンザの坂道を15分程下りフンザ川とナガ-ル川の合流点に着き写真ストップ。

私は河原に立ち、東側の渓谷から流れてきたナガ-ル川が、北から南に流れるフンザ川にぶち

当たり合流している様子を眺めてみた。

この川もギルギットでギルギット川と合流し、ギルギット川もその先でインダス河に呑みこまれ

て行く。

インダス河はさらに無数の支流を集めながら大河となり、長い旅路の果てアラビア海に注ぐ。

その長さは3180km。この辺りはまだインダス河の上流中の上流なのだ…そんな思いをもった。

合流点そばの小高い丘からは、ナガ-ル渓谷の奥深くにも無数の山々が連なっているのが見える。

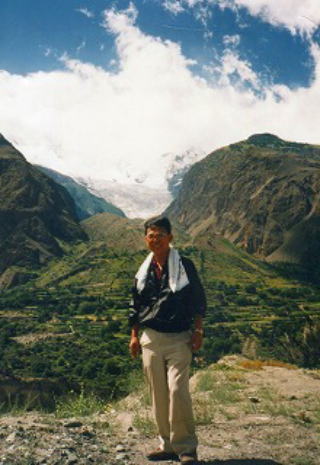

ナガ-ル川そばの丘にて

ホテル庭に並ぶジ-プ フンザ川とナガ-ル川の合流点

再びジ-プに乗りナガ-ル渓谷の左岸を走って行く。もの凄い砂埃だ、時々前方の車が見えなく

なるときがある。ほどなく対岸へ渡り、山道に入ると道幅は狭くなる。やっとジ-プ1台が通れる

くらい。それでも車は猛スピ-ドで急坂をどんどん登って行き、ナガ-ル川を遙か下に見るように

なる。

左手は断崖絶壁、ちょっと運転を誤れば車は谷底に転落してしまう。ハラハラする。

ガ-ドレ-ルなどあるはずもない。自然の生活道なのだ。いったいこの上に人家があるのか…

どんな人間が住んでいるのか…ハラハラしながらも好奇心が湧いてくる。

1時間位走っただろうか、ほぼ平坦な道に出ると畑も見られるようになる。民家もチラホラ。

上を見上げると険俊な山々が高く聳え立つ。民家はそれらの山々に囲まれるようにひっそりと佇ん

でいる。標高は3000m位だろう。ここはまさに天涯の里である。こんなところにも人が住んでいる

とは…驚くほかはない…いや感動的ですらある。

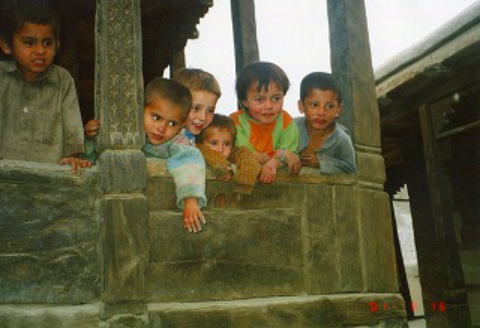

ふと気がつくと、家の前で大勢の人たちがこちらに手を振っていた。子供たちだ、笑顔を見せ

ながら一生懸命である。この情景は1軒や2軒ではない。最初に出会った家から最後の家に到る

まで絶え間なく手を振ってくれていたのだ。何んという歓迎ぶりだろう、こんな経験はあとにも

先にもない。

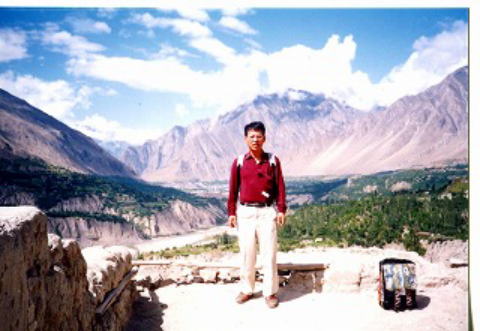

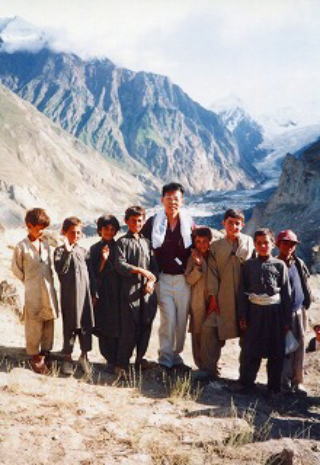

やがてホッパ-氷河の台地に着く。子供たちがワット集まってきた。私たちを見上げながら

ニコニコしている。異国の人間が珍しいのかもしれない。子供たちを集めて記念撮影。

ホッパ-氷河の台地にて

上の写真は1996年8月のものだがこの中の一人の子供が、5年後の2001年9月に再度訪ねて

来た時私の顔を覚えていて、この辺りを案内してくれたことがある。感激のあまり名前を聞くのを

忘れてしまったが、旅をしていると思いがけない出会いがあるものである。

台地からホッパ-氷河を覗いて見た。渓谷には、遠く険俊な岩峰から落ちる不気味な流れが

あった。動きがあるわけではない、ただ流れ落ちているように感じただけである。氷河にはちがい

ないが、その形は汚れた岩石のようにも見える。時々バリバリという音が聞こえる。氷河の長さは

23km、1ヶ月に1m動くらしい。氷河にしてはかなり早いスピ-ドだそうだ。

ホッパ-氷河

ホッパ-氷河

再びジ-プに乗りホテルの庭に無事着いたと思ったその時、グラリと車が傾いた。降りてみて

ビックリ、何と前輪が外れたのである。あの断崖絶壁のところだったらどうなっていたか…胸を

なでおろした。他のドライバ-は「オゥ-、ラッキ-!」なんて言っていたが、とんでもない。

しかしここはパキスタンの山奥、文句を言ってもはじまらない。

私が乗ったジ-プドライバ-と

前輪が外れたジ-プ ジ-プを修理するドライバ-たち

午後はフンザで長い歴史をもつガネッシュ村を訪ねた。ガイドのシャビ-ロさんの実家がある

ところらしい。この土壁の中には23家族115人が暮らす。村には17世紀のモスクが建ち、

広場には共同で使う洗濯場や地下冷蔵庫が置かれていた。この村、というよりフンザとナガ-ル

村とは伝統的に仲が悪く、その見張り台も残っていた。二つの村はしばしば戦いがあったらしい。

中に入るとフンザ帽を被った老人たちがひなたぼっこをし、大勢の子供たちが遊んでいた。

ほとんどの子供は裸足である。しかし着ている衣服はみな小奇麗だ。人なつっこい笑顔で私たち

に「ハロ-、ハロ-」と呼びかけてくる。なかなか可愛い子供たちだ。カメラを向けても嫌がら

ない。

家の中から私たちを見つめる幼い子供たち

ひなたぼっこをしている老人たち 外で遊ぶ子供たち

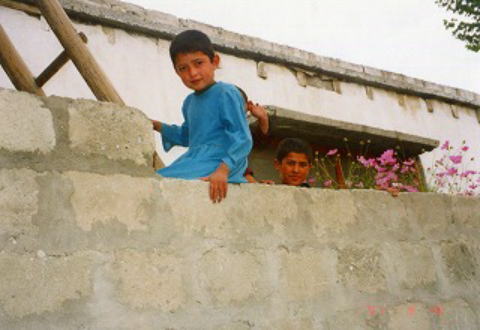

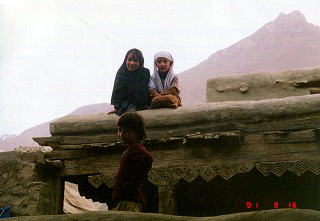

中には屋根に上っている娘や塀の上からも、また家の壁の窓から顔を出して私たちを見ている

子供もいた。実にワイルドな子供たちである。どこか懐かしい気分になる。

塀の上から私たちを見る子供

壁の窓から顔を見せる子供たち 屋根に上っている子供たち

すこし年長の娘にカメラを向けると気軽に応じてくれた。なかなかの美人である。

すこし年長の娘

ガネッシュ村をあとにして、高台にあるバルチット城に向かった。かってのフンザのミ-ル(王)

の城である。700年の歴史をもっている。建物は15世紀にチベット風に改築、20世紀には

イギリスによつて改築されたという。応接室、衛兵の控室、音楽室、台所、寝室などを見て

まわったが、そのほとんどは土壁の居室になっており、装飾は見られなかった。剥げ落ちたのか、

どこかにもって行かれたのか…。

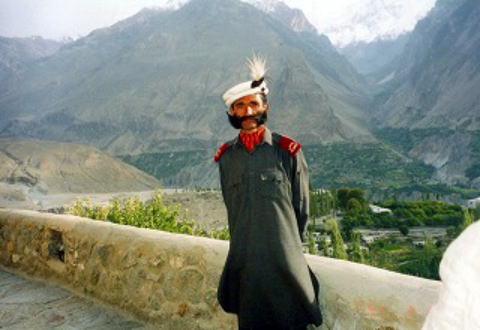

屋上に上がってみると衛兵の姿があった。といってもここの看守だろう。当時を偲ばせるような

粋な衛兵の恰好をしていた。笑顔見せながらウエルカム、ウエルカム!と言っていたが、

カメラを向けると急に真面目な顔になった。

バルチット城の看守

屋上からは、顔を覗かせているウルタル峰が見えた。標高7388m、カラコルムの名峰である。

ただ上空に雲がかかり、全景を望むことはできなかった。

岩峰の間からウルタル峰を望む

ホテルに帰ってみると様子がおかしいのに気がついた。フロントの係が

”皆さんは明日お帰りになることになりました”というのである。まさか、と思ったが本当だと

いう。

女性添乗員のTさんは必死な顔で会社に電話している。どうやら、あの事件がこの辺境にも

波及してきたらしい。いや波及どころか、パキスタンがその報復の舞台になるかもしれないと

いうのである。

当時アメリカは、アフガニスタンを拠点にしていたアルカイダの一派がこの9.11事件の犯人だ

と睨みパキスタン上空の飛行を要請、許可されたというのだ。そのため日本の外務省は、当時

パキスタンに滞在していた日本人全員に帰国指示を出していたのである。今回の観光日程はまだ

7日間を残していたがやむをえなかった。ただ私は5年前にこの先のコ-スは観光しているので

諦めもついたが、他の人たちはさぞ残念であったにちがいない。

添乗員のTさんはホテルの床に頭をつけて謝っていたが、彼女には何の責任もない。主催旅行

社が急遽手配した飛行機で、翌日帰国することになった。

夕食はメンバ-の人たちと民族音楽を聞きながら酒を酌み交わしたが、みな元気がなかった。

静かだった。残念がっている人もいれば、不安顔で食事をとっている人もいた。

翌日ガイドが私に話しかけてきた。

「この事件は日本赤軍がやったそうですね」

「まさか…どこからそんな話が?」

「インドからだそうです、友人が言ってました」…これはとんでもない想像だ、単なる風評だろう。

「日本赤軍はもう消滅しています、そんなことはありません」…私は現下に否定した。しかし彼は

不思議そうな顔をしている。半信半疑なのだ。日本赤軍を非難しているのではない。むしろ

”日本赤軍よくぞやった”というような表情が伺える。この時私は、この国の人たちが強い反米感情

をもっていることを知った。

早朝私たちはバスでカラコルムハイウエ-を南下、ギルギットに向かった。ギルギット空港

から飛行機で、パキスタンの首都であるイスラマバ-ドへ飛ぶのである。

車窓からは、ラカポジ(7788m)が朝日に光り輝いて見えた。フンザからは山頂付近しか見え

なかったが、次第にその全身が現れてくる。美しい、雄大である。ラカポジは”白いドレスという

意味だそうだ。その名前の通り、全身純白の衣をまとっている。その姿は刻々と変化してくる。

ついに正面にきた。神々しいほどの美しさだ。

ラカポジ 標高7788m

ラカポジ 標高7788m

40分後ラカポジビュ-ポイントにて休憩、ティ-タイム。ラカポジはさらに近くなった。

見上げると山頂付近は激しい雪煙が上がっていた。強風が吹いているのだろう。スゴイ迫力を

感じる。

ラカポジビュ-ポイントから眺めたラカポジ

ラカポジビュ-ポイントから1時間半後ギルギットに着き、ホテルで休憩。ギルギットの標高は

1500m、山間の小さな街である。私は休憩時間を利用してホテル近くを散策した。まだ朝の早い

時間とあって人通りは少ない。ギルギットはインドと争っているカシミ-ルの軍事拠点であるが、

そうした雰囲気は感じられない。広い空地に出たところで、屋台で椅子に腰かけているオジさん

に声をかけられた。テ-ブルには鍋やヤカン、コップなどが置かれ、大きな鍋には煮込み料理が

つくられてあった。

「あなたはどちらから来た?」

「日本からです」

「オウ-日本人、グッド!」…急に笑顔になった。さらに

「いつギルギットに来た?」…と聞いた。

「先程です、これからイスラマバ-ドに行きます」…と言うと

「そうか、もう行くのか」…というような顔をした。カメラを向けると

「オ-ケ-、オ-ケ-」…気軽に応じてくれた。ここでも日本人は親しまれているようである。

ギルギットの広場で出会ったオジさん

ホテルから空港に行き厳しい検査を受ける。小型飛行機なのでス-ツケ-スは乗せられない。

重たいものはス-ツケ-スに詰め込み、ザック一つで飛行機に乗る。ス-ツケ-スは日本へ別送

されることになった。

機が離陸してまもなく白い雪山が見えてきた。標高8125m、世界で9番目の高さをもつナンガ

パルパットだ。そのとき私はしまった!と思った。カメラをス-ツケ-スに入れてきたのである。

しかしあとの祭、諦めるしかない。白い雪山は次第に近づき、さらにその姿が大きくなる。

そのとき同行していた現地旅行社のマネ-ジャ-が、機長室から出てきてみなに声をかけた。

一人ずつ操縦席に入ってもよいというのである。機長の承諾を得たらしい。

私はビックリした、まさかと思った。今大事件で世界が大騒ぎしている最中に、機長室に入って

もいいとは…。ほどなく私の順番がきて操縦席に入らせてもらったその時、

「オウ!、ウエルカム、ウエルカム!、ザットマウンティン、ナンガパルパット!」…と機長が

大声で巨大な山を指し示してくれたのである。何という歓迎ぶりだろう。いかに彼らが日本人に

親しみをもってくれているとはいえ信じられない。その言葉に私は感激しながら、青空にくっきり

と浮かび上がるナンガパルパットを見つめた。

機はナンガパルパットの真横に来た。山頂は上にある。その山腹を通り過ぎようとしている。

山は眼の前にあった。白い巨大な壁だ。スゴイ、まさにスゴイ、スゴイ光景だ!…すばらしい。

やがてその巨大な山は後ろになり、私の視界から消えた。まもなく機は下降しはじめ、正午

イスラマバ-ド空港に到着。わずか1時間の飛行だったが、忘れることのできないすばらしい眺め

だった。

迎えに来てくれていたバスで、ラワ-ルピンディのパ-ルコンチネンタルホテルに行き休憩する。

夕刻キャセイ航空で、イスラマバ-ドからカラチ、バンコク、香港を経由、翌日の21時30分、

成田空港に到着、無事帰国することができた。

2014.11.29 記

パミ-ル越えパキスタンヘ 第一部 ―了―

この続きはパミ-ル越えパキスタンヘ 第2部へどうぞ 以下のURLをクリックすると開きます。

pamir2.html へのリンク

私のアジア紀行トップペ-ジ http://www.taichan.info/